\3月20日(金)-22日(日)限定配信/

調査官は重加算税をかけたがる

相続税の「税務調査」の実態と対処法

3つの平均

「平均」という言葉はよく耳にしますが、「平均」は「数字の集まりの傾向をつかむために、全体的にならすとどのくらいになるか」を表すものです。実はこの「平均」には様々な種類があり、一般的に使われる「平均」は代表的な3つの平均のうちの1つなのです。3つの平均は「算術平均(相加平均)」、「幾何平均(相乗平均)」、「調和平均」の3つです。

3つの平均

「平均」という言葉はよく耳にしますが、「平均」は「数字の集まりの傾向をつかむために、全体的にならすとどのくらいになるか」を表すものです(例:身長160cm、165cm、170cmの3人の身長の平均と、170cm、175cm、180cmの3人の身長の平均ではどちらのグループの方が高いか)。

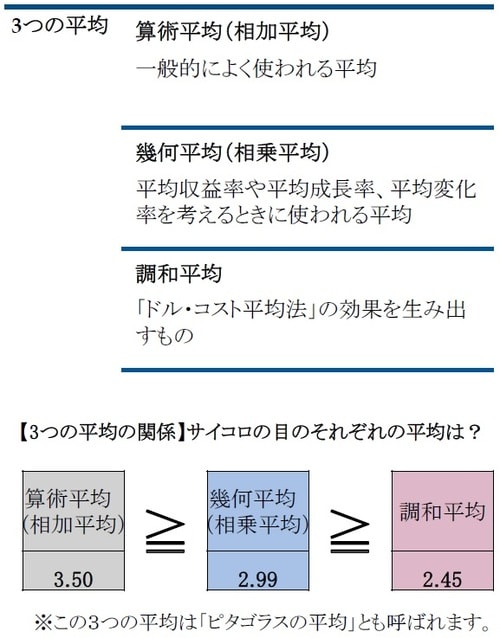

実はこの「平均」には様々な種類があり、一般的に使われる「平均」は代表的な3つの平均のうちの1つの「算術平均(相加平均)」なのです。3つの平均は「算術平均(相加平均)」、「幾何平均(相乗平均)」、「調和平均」の3つです。

一般的な平均は「算術平均(相加平均)」のことで、対象となる全データを合計(相加)して、データの個数で割ることで求められます。例えば、サイコロの目の算術平均は、(1+2+3+4+5+6)÷6=3.50 と求めることができます。

「幾何平均(相乗平均)」は、対象となるデータを掛け算して、データの個数で累乗根をとることで求められます。例えば、サイコロの目の幾何平均は、6√(1×2×3×4×5×6)=2.99 と求めることができます。

「調和平均」は、対象となるデータの逆数の算術平均の逆数です。例えば、サイコロの目の調和平均は、6÷(1/1+1/2+1/3+1/4+1/5+1/6)≒2.45 と求めることができます。

この3つの平均には、常に「相加平均≧相乗平均≧調和平均」という関係が成り立ちます。

3つの平均はどんな使われ方をしているか

過去のBASEレポートでご説明した標準偏差や相関係数と同じく大事なことは、3つの平均について、計算方法ではなく、意味を知ることです。投資を考える上で、この3つの平均の考え方はとても役に立ちます。「幾何平均(相乗平均)」は平均収益率や平均成長率、平均変化率を考える上で役に立ちます。

また、調和平均は一定額を積立投資する場合の「ドル・コスト平均法」の積立投資効果を生み出すものです。例えば、投資信託の積立を行う場合、毎月一定口数を購入する場合と毎月一定額を購入する場合はどのような違いがあるのでしょうか。「平均」は資産運用の世界で非常に重要な数字となりますので、これを機にしっかり意味を押さえましょう。

それでは、次回からそれぞれの平均について、どのような意味があるのか順にご説明していきます。

当レポートの閲覧に当たっては【ご注意】をご参照ください(見当たらない場合は関連記事『実践的基礎知識役に立つ平均編(1)<3つの平均>』を参照)。

カメハメハ倶楽部セミナー・イベント

【2/25開催】

相続や離婚であなたの財産はどうなる?

預貯金、生命保険、株…各種財産の取り扱いと対応策

【2/26開催】

いま「米国プライベートクレジット」市場で何が起きている?

個人投資家が理解すべき“プライベートクレジット投資”の本質

【2/28-3/1開催】

弁護士の視点で解説する

不動産オーナーのための生成AI入門

~「トラブル相談を整理する道具」としての上手な使い方~