課税される心配はないと思っていた亀山家だが・・・

「シャンパンはもうそのくらいにしておいてくださいね」

妻の誕生祝いにと久しぶりに訪れたビストロで源太郎は釘を刺された。しぶしぶボトルに伸ばした手を引っ込める。春に受けた健康診断で脳血栓が見つかって以来、美千子は何かと源太郎の健康を気づかうようになった。

「大丈夫だって。医者もそう言ってただろう」

医師から「精密検査を」と指示された時には自分でもあわてた。幸いにも精密検査で見つかった血栓は小さく、特に治療しなくても今すぐ問題が起きることはないだろうというのが医師の見立てだった。ただし経過観察の必要はあるらしい。それに加えて節制の必要も。要するに、年相応のリスクはあるということだ。

源太郎はこの秋に70歳になる。今月のはじめには、高校時代に仲の良かった友人が、心臓病で急逝するというショッキングな出来事があった。前日まで元気だったのが、朝起こしに行ったら布団の中で亡くなっていたと聞いた。何の心づもりもなかったのだろう。葬儀の場で涙を流すこともできずうろたえる遺族の姿に胸が痛んだ。

もし自分に同じことが起きたら・・・そういった事態が希有とは言えない年齢になったことを実感して源太郎は怖くなった。

あの葬儀以来少しずつ死を意識するようになり、気がつくとあれこれ調べる癖がついていた。厚生労働省の資料によると、70歳まで生きた日本人男性の平均余命は15年ほどらしい。つまり平均的に言えば残された時間はあと15年ほどということになる。

「どうしたの?」

美千子が首をかしげた。

「ああ、いや、別に・・・それより、明日からまた大変だな」

「大変てことはないわよ。お花を植えるのはすごく楽しいんだから」

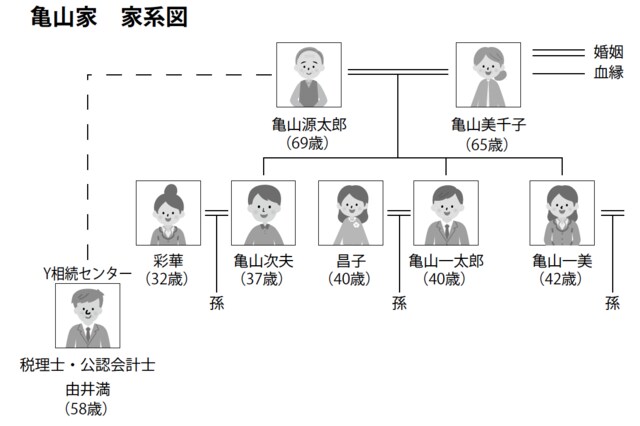

美千子の誕生祝いにと、長男の一太郎夫婦は花の苗を小型トラック一杯分ほども贈ってくる。勤めている信用金庫の取引先に園芸店があり、良い苗を選んで安く売ってくれるらしい。その苗を数日がかりで庭に配するのが美千子にとって例年の楽しみとなっている。

職を退いてからは源太郎も手伝うようにしているが、広い庭での慣れない庭仕事は意外に重労働だった。購入時には思ったより土地が安かったのでつい奮発したのだ。その後、最寄りの鉄道路線が延伸し近くにターミナル駅ができたため、一気に地価が上がり固定資産税も高騰した。

「今年は、園芸道具のセットもついてたな」

「昌子さんが選んでくれたらしいわ。明日はお手伝いに来てくれるって言うし。一太郎にはもったいないようなお嫁さんね」

「一美も手伝ってくれるだろう?」

「あの子はダメよ。手伝いなんて頼んだら、爪が傷むからって怒られちゃう」

文句を言いながらも福々しい丸顔に笑みをたたえて、美千子は指を広げて見せた。爪にはなにやら風景画のようなデザインが施してある。

長女の一美が離婚したのは六年前のことだ。一人娘の千夏を連れて実家に帰ってきたのはいいが、もともと自分の部屋だった六畳間を改装してネイルサロンを開くと言い出した。結局、リフォーム資金は源太郎が出している。

子供の頃はのんびりした性格だと思っていたが、離婚以来「ちゃっかり」が多いように感じる。むしろ「母としてのたくましさ」と見て褒めてやるべきか。

「次夫からはこれ」

隣の椅子に置いてあるシックなデザインのバッグを美千子が示した。源太郎に価値はわからないが高価そうだ。

「彩華さんの見立てかな? 上品で似合ってるよ」

「ちょっと地味すぎない?」

美千子の眉間にしわが寄った。

「そりゃ一つ歳はとるわよ。だけどまだ65歳になったばかりなんですからね」

「次夫の商売はうまくいってるみたいだな」

話題を変えるつもりで源太郎は言った。

「だといいけど」

次夫がサラリーマンを辞めて事業をやりたい、と言い出したのは五年前のことだ。源太郎にはよくわからないが、いろいろなイベントを企画してお客さんを集める商売らしい。お見合いパーティや、最近では「街コン」なんてものを手がけているという。

昔から派手好きで人を楽しませることが大好きな次男坊だった。一度訪ねた事務所は、駅前の一等地にあり、妻と二人でやっているにしてはやけに広々としていた。

父親の危惧を察したのか「すぐに事業を拡大して、人を雇うことになるから」と次夫は言いつくろった。だが源太郎が知る限り今も夫婦二人三脚で営業しているはずだ。

「あいつの事業だけは心配の種だ。俺の出資分はどうでもいいが、一太郎の信用金庫からも開業資金を借りているんだからな」

「たしかに心配ね。でもなんだかんだ言ってもうちは兄弟仲がいいから大丈夫よ」

「これくらいは普通だろう」

「そうでもないのよ」

水を一口飲んで、美千子がため息をついた。

都市部で家を持っている人は高い確率で課税対象に!?

「お友達の鹿賀さんのお宅なんて、旦那さんが亡くなったとたんに相続で兄弟が大喧嘩になっちゃって大変なんだから」

「それは、もともと仲が悪かったんじゃないのか」

「そんなことないわよ。長男、長女、次女っていう三人兄弟姉妹で、みんな仲が良かったのよ。ずいぶん昔になるけど、娘さんの誕生祝いにうかがったの、覚えてない?」

「たしか同い年くらいだからって、うちも子供三人連れて行ったよな」

「そうそう。お兄ちゃんが妹たちの面倒を見ているのがとっても微笑ましかったわ。大人になってからも仲良しで一緒に旅行に行ってるって鹿賀さん自慢してたんだから」

「でも不思議だな。そんなに仲の良かった兄弟姉妹が喧嘩になるなんて。とても理性的ではいられないほどのすごい財産があったとしか思えない」

「そんなことはないはずよ。旦那さんは市役所の職員だったし。お祖父ちゃんの代から住んでるっていう家はちょっと広めだったけど、古い建物だから光熱費がバカにならないって嘆いていたくらいだもの。手持ちのお金が少ないから相続税の支払いにずいぶん苦労したって言ってたし」

「相続税が課税される時点でお金持ちじゃないか」

「そうなの?」

「ああ。以前に新聞で読んだことがあるけど、相続税を課税されるのは亡くなった人のうち、たった4%程度らしいよ」

「でも、たしか相続税法って変わったんでしょう? 鹿賀さんが課税されたのも、そのせいって嘆いてたもの。税金がすごいことになってしまって、家を手放さなければならなかったそうよ」

「そういえば、2015年から改正相続税法が施行されたというのを新聞で見た気がする。しかしだからといってそんなに事情が変わるものかね」

「鹿賀さんが相談した税理士さんによると、基礎控除が少なくなったせいで都市部で家を持っている人はかなり高い確率で課税対象になるんだって」

腕を組んで源太郎はうなった。鹿賀家の家はなんとなく覚えている。亀山家と同じく、都心まで電車で小一時間の立地だから地価も同じくらいだろう。ということは亀山家も相続税を課税されるということか? それまで課税のことなど考えたことがなかっただけに、青天の霹靂だった。

「あと、鹿賀さんの場合は仲良く相続できていればちゃんと節税できたのが、もめたせいでまともに課税されてしまったらしいわ」

「仲が良いのと悪いので相続税の額が変わる? そんなことがあるのか?」

「詳しいことはわからないけど、税理士さんにはそう言われたそうよ」

「何だか悲しいような、せつない話だけど、血のつながった兄弟姉妹なんだから、その後は仲直りしたんだろう?」

美千子が首を横に振る。

「お金がからむと、そうもいかないみたい。お互いにまったく口もきかないそうよ」

源太郎はふと今年の正月を思い出した。子供たちが孫を連れて集まり、ワイワイと騒がしい一日だった。

今の時代、「家長」などと言うと大げさな言葉に聞こえるが、みなが仲良く和気藹々と楽しむ時間や空間を提供できることはやはり「家長の幸せ」である。父や祖父も同じことを感じていたのだろう・・・この歳になって源太郎はようやく思い至った。相続によってそれが崩れるのはとても悲しいことに思える。