「生存者バイアス」に要注意!

第二次世界大戦中、連合国軍は「どうすれば戦闘機が撃墜されず帰還しやすくなるか」を考えるため、とある統計学者に分析を依頼しました。撃墜されず基地に帰還した戦闘機には、相手の攻撃を受けて機体のあちこちに穴があいていました。

そこで、帰還した戦闘機の弾痕を記録してひとつの戦闘機の図に集約してみると、被弾箇所は翼や機体の中央部分に集中しており、一方で操縦席や尾翼のあたりにはほとんど被弾していないことがわかりました。これを見た連合国軍は、「被弾が集中している、翼や機体の中央部分を補強しよう!」と考えました。たくさん銃弾が当たっているのだから、そこの装甲を厚くすればダメージが抑えられると考えたのです。

しかし、この統計学者の意見は違いました。「ほとんど被弾していない、操縦席や尾翼のあたりを補強しましょう」。彼の考えはこうです。確かに、無事に帰還した戦闘機だけで考えると、操縦席や尾翼のあたりにはあまり被弾していないと言えるでしょう。

ただ、撃墜されてしまった戦闘機はどうでしょうか? 操縦席や尾翼のあたりに被弾していない戦闘機が帰還できたのだということは、逆に言えば、操縦席や尾翼のあたりに被弾した戦闘機が撃墜されてしまったのではないでしょうか。ということはつまり、装甲を補強すべきなのは、弱点の可能性が高い操縦席と尾翼のあたりということになります。

この連合国軍の例のように、失敗して消えていったケースがあることを見落としてしまい、成功して生き残ったケースだけを分析することで、結果として全体像を見誤るような認知バイアスを「生存者バイアス」といいます。

この「生存者バイアス」は、ビジネスの場面にも現れます。例えば、とある製品を販売する際、アンケート用紙を同封したとしましょう。回収されたアンケートを集計すると、満足度は90%以上、購入者はみな製品に大満足しているようです。しかし、実際には思ったようには売り上げが伸びず、製品の知名度も上がりませんでした。いったいなぜでしょうか?

販売元が得た「満足度90%以上」という結果は、そもそも「製品に同封されていたアンケート用紙に記入し、返送した購入者」を母数とした結果にすぎないからです。買った商品がイマイチ気に入らなかった人は、わざわざ手間をかけてそんなアンケートに答えないことも多いのではないでしょうか。

逆に、商品が気に入って満足した人は、気分がよくなり、アンケートに答えてあげようと考えやすいものです。つまり、アンケートに答えてくれた人だけを分析の対象としている時点で、サンプルに偏りが生じてしまっているのです。

情報技術の発達した現代において、「生存者バイアス」は特に注意すべき認知バイアスです。ビッグデータの活用が進み、あらゆる場面で統計分析が手法として採用されていますが、果たしてそのサンプルが公平な選ばれ方をしているのかについては慎重になる必要があります。

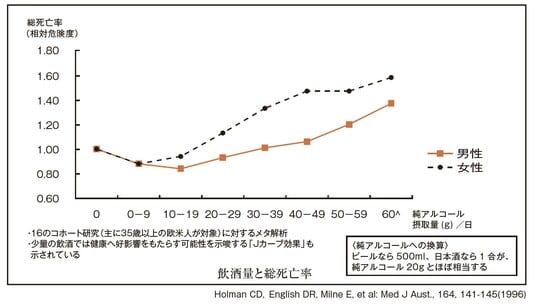

もうひとつ、別の例をご紹介します。昔から「酒は百薬の長」などという言い回しが存在するように、適量の飲酒はむしろ健康に良いと信じられてきました。これを裏付けるように、1日あたりのアルコール摂取量と総死亡率との関係性を[図表]に表すと、お酒をまったく飲まない人よりも少量だけ飲む人の方が総死亡率は低い結果になったという研究成果が報告されています。

しかし、このグラフを見て「お酒は少量なら飲んだ方が健康に良いんだ!」と思い込むのは危険です。なぜなら、「お酒をまったく飲まない人」の中には、健康上の理由で飲酒を控えざるを得ない人も含まれているからです。すでに飲酒もできないほどの健康上の問題をかかえる人は、少量でもお酒が飲める状態の人に比べ、死亡率が高くなるのも頷けます。

これも「生存者バイアス」同様、分析したサンプルがそもそも公平でないために、事実と異なる結論が導かれてしまった例であると言えます。

Point

・そもそもサンプルに偏りがあると、分析結果の意味が薄くなってしまう

・分析を始める前に、目の前のサンプルが本当に適切に選ばれているのかを確かめよう

西岡 壱誠

株式会社カルぺ・ディエム

代表

【関連記事】

■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】

■月22万円もらえるはずが…65歳・元会社員夫婦「年金ルール」知らず、想定外の年金減額「何かの間違いでは?」

■「もはや無法地帯」2億円・港区の超高級タワマンで起きている異変…世帯年収2000万円の男性が〈豊洲タワマンからの転居〉を大後悔するワケ

■「NISAで1,300万円消えた…。」銀行員のアドバイスで、退職金運用を始めた“年金25万円の60代夫婦”…年金に上乗せでゆとりの老後のはずが、一転、破産危機【FPが解説】

■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】