約30年以下で多くの企業が倒産するワケ

それではなぜ、このようなことが起こるのでしょうか。

その理由として、「『事業』の寿命が30年程度だから」ということがいえると思います。多くの事業の場合、1つの事業が永遠に続くことはありません。時代が進めば、社会の価値観や消費者の生活スタイルが変わり、商品・サービスに対するニーズが変化するからです。

また、商品・サービスを提供する企業の側でも、技術の進歩を取り入れたり、新しい工夫を加えたりすることで、これまでのものよりもより高度化された商品・サービスを提供するようになります。そのため、隆盛を極めた事業であっても時代とともに新しい商品・サービスに取って代わられ、衰退していくことは避けられません。

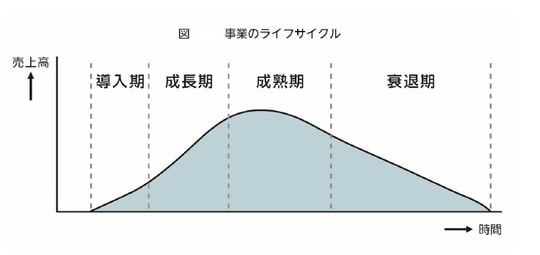

言い換えると、どのような事業にもライフサイクルがあるということです。市場に登場して間もない時期「導入期」から、次第に顧客に受け入れられ、市場に浸透して売上が急速に拡大する時期「成長期」、高い売上が続く時期「成熟期」、ニーズの変化や競合商品の出現などから次第に売上が減少する時期「衰退期」、といったライフサイクルがあるといえます(図表3参照)。

このような導入から撤退までの期間は、商品・サービスによってさまざまです。華々しく脚光を浴びたものの、長い期間続かず衰退する事業もあれば、社会のさまざまなところで必要不可欠でありライフサイクルが長い事業も多くあります。

事業の種類は誠にさまざまですが、これらの多種多様な事業をすべてひっくるめると、事業のライフサイクルはおおむね30年程度であり、その事業をおこなっている企業の寿命も30年程度であることを、ここで紹介したデータは示唆しているように思われます。

中野 正也

株式会社グローバル事業開発研究所

代表取締役

※本記事は『成功率を高める新規事業のつくり方』(ごきげんビジネス出版)の一部を抜粋し、THE GOLD ONLINE編集部が本文を一部改変しております。

【関連記事】

■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】

■月22万円もらえるはずが…65歳・元会社員夫婦「年金ルール」知らず、想定外の年金減額「何かの間違いでは?」

■「もはや無法地帯」2億円・港区の超高級タワマンで起きている異変…世帯年収2000万円の男性が〈豊洲タワマンからの転居〉を大後悔するワケ

■「NISAで1,300万円消えた…。」銀行員のアドバイスで、退職金運用を始めた“年金25万円の60代夫婦”…年金に上乗せでゆとりの老後のはずが、一転、破産危機【FPが解説】

■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】