晩年までひとり暮らし、静かに旅立った90代男性

令和3年、90代の男性Aさんが亡くなりました。Aさんは大正14年生まれ。まさに大正・昭和・平成・令和と4つの元号を生き抜いたことになります。

Aさんは元々、人付き合いの良い方ではなく、10年前に妻を亡くしてからは1人で暮らしていました。

驚いたことに晩年も老人ホームに入らずにご自宅で暮らしており、毎日のように訪れる訪問看護のヘルパーさんくらいしか、日常の付き合いが無かったようです。

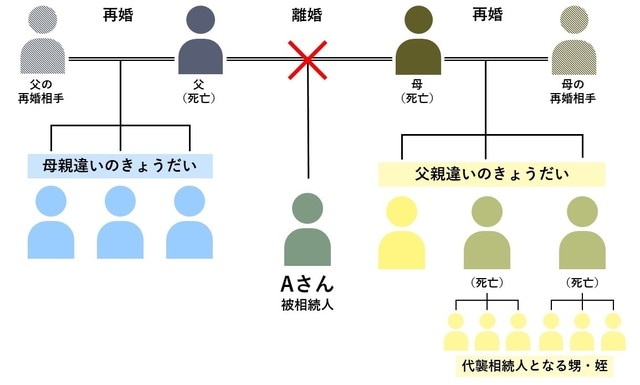

亡くなったAさんには子どもがなく、親族は同じ県内に暮らす年の離れたきょうだい3名でした。ただ家族関係に少し複雑な点があり、Aさんとこの3人は父親が同じですが、Aさんだけ母親が異なります。もともと付き合いは薄く、生前も互いの存在は知っていましたが、年賀状のやり取りすらなかったため、3人はAさんが亡くなったことも市区町村からの連絡で知ったくらいです。

葬儀を出してくれたのは、母親違いの3人のきょうだい

疎遠であったとはいえ、いざ亡くなるとなると、唯一の親族ですので放っておくわけにもいきません。3人は亡くなった方の葬儀を行い、埋葬やお布施の費用を立て替えて支払いました。年金暮らしの3名には、相応の出費ですが致し方ありません。

亡くなった方の相続財産は、2000万円ほどの預金と、終の棲家となった築40年以上の古いマンションのみです。預金があるので、葬儀代金などもそこから回収できればいいと考えていました。

戸籍を遡ると…

複雑な相続ですので、戸籍を取るのも大変です。このため3人は地元の司法書士に依頼し、死亡したAさんの戸籍を遡ってもらいました。

すると、死亡したAさんの母親(3人の母親とはまた別の女性)は別の男性と再婚し、その男性のとの間に別の3人の子供をもうけていました。Aさんの母親は、その後若くして亡くなられています。

そもそもAさんの葬儀をした3人は、亡くなったAさんと「母親違い」のきょうだいです。戸籍調査をしたことで、Aさんにはさらに「父親違い」のきょうだいが存在することが判明しました。そのうちの2名は既に亡くなっており、各3名ずつの子ども、つまり甥姪が合計6名います。

奇しくもAさんが亡くなったことを機に、Aさんからみて「母親違い」のきょうだい3名の他に、「父親違い」のきょうだいや甥姪など7名がいることが判明しました。この2組のきょうだいを繋ぐのは、Aさんだけですので、当然、互いの存在すら知りません。もしかすると亡くなったAさんですら、父親違いの3人のきょうだいの存在を知っていたかどうか疑わしいでしょう。

見も知らぬ「親族」と連絡を取ることに…

3人は司法書士にお願いし、会ったこともない相続人たち(=Aさんの「父親違い」のきょうだい)に今回の事の顛末と、知らぬ間に、見知らぬ人の相続人になってしまっていることを書面で伝えてもらいました。甥姪にあたる方も多いため、居住地もさまざまです。

3名ですら殆ど付き合いのなかったAさんなのに、今回手紙を貰った方たちはAさんの存在すら知りません。あまりに突然の事に驚くばかりだったようで、なかには司法書士事務所からの手紙にもかかわらず、不審に思う方もいらっしゃいました。

こうしたケースでは、もし10人の相続人の中に1人でも手続きに協力してくれない方がいる場合、不動産の登記などの手続きはすることができません。どうしても進めたい場合は、協力してくれない方を対象にして調停や訴訟などの手続きを経て、遺産分割協議や相続登記を命じる決定や判決を得る必要などが出てきます。元々、相続争いをして対立しているわけではありませんので、3人もこのような面倒な手続きを望むわけがありません。

その後、司法書士が1名1名へ丁寧に事情を伝え、戸籍などを用いて説明したところ、ようやく誤解も解け、幸いにも全員が相続の手続きについて協力してくれることになりました。今回手紙を貰った方たちの中には、戦後に発展した有名企業の創業者一族の方もいるなど、経済的に豊かな方も多く、殆ど全員が「まったく見も知らない方の遺産なんて受け取れません」と相続放棄の手続きを取ってくれることになりました。

相続放棄ができる期間は「相続開始を知った時」から3ヵ月なのですが、今回の場合、相続の発生自体を司法書士からの連絡まで知らなかったため、死亡後3ヵ月を超えても家庭裁判所にて相続放棄の手続きをすることは可能でした。集めた戸籍の数は50枚以上。膨大な戸籍収集に加え、7名分の相続放棄の手続をしているうちに、気が付けば10ヵ月ほどの月日が経っていました。

今回は「まれにみる幸運なケース」

Aさんが亡くなってから1年弱、ようやくAさんの預貯金の解約、自宅の残置物の処分、相続登記、またそれに伴う不動産の売却が終わりました。

今回、見知らぬ親族の存在が明らかになっても、幸いにも全員の協力が得られ、かつ、とても協力的だったため、Aさんの相続財産が宙に浮くこともありませんでした。

子どもがいない方の相続では、きょうだい姉妹、甥姪が全て相続人となるため、こうしたケースもけして珍しいことではありません。

前述したように、今回の相続人10名のうち、もし仮に1名でも協力をしてくれない人、また、協力をしたくても認知症などで意思能力が不十分とみなされる人、行方不明の人などがいた場合、相続手続きを進めることは難しかったでしょう。

「だれも相続できない」最悪の事態は、遺言書で防げる

こうした事情で相続財産を処分することもできず、葬儀代や供養の費用の立替金も受領できないケースは多く見られます。

特に法務局の審査がある不動産は、相続登記をすることができませんので、売りたくても売れないままになってしまいます。マンションでは管理費や修繕積立金の滞納などにも繋がりますし、一戸建ての場合、空き家として長く放置されることになりますので、周辺環境の悪化に繋がりかねません。

現状の日本の法律では、このような事態を避けるには、亡くなられた方に遺言書を残してもらうのが最も効率的な方法です。ただ日本人の遺言書の作成率は5~10%程度と言われており、また遺言書の作成は、自らの死に向き合う行為であるため抵抗感を持つ方が多いのも現実です。

親類に子どものいない方がいる場合、周囲の方は生前からこうしたリスクについて認識しておくことが必要かと思います。また今回のケースからわかるように、遺言書が必要かどうかは、財産の金額の問題ではありません。子どものいない方の相続では相続人の数が多くなりがちなため、遺言書が無い場合、相続人全員の同意や印鑑証明書などが必要となり、とにかく手続きに手間と時間がかかりますし、そもそも全員の同意が得られないというリスクが増します。

遺言書を残す側の方も、財産の承継という観点だけではなく、残された方の手間を軽減する配慮として、遺言書作成の検討をお勧めします。(情報は2023年3月7日時点のものです。)

近藤崇

司法書士、司法書士法人近藤事務所代表