寝ても疲れがとれた気がせず、起きるのが辛いという方も多いでしょう。しかし、枕選びや目覚ましのかけ方の工夫ひとつで、スッキリとした朝を迎えることができるのです。スタンフォード大学医学部教授の西野精治氏が、専門家の見地から良質な睡眠を得る方法を解説します。※本記事は、『眠れなくなるほど面白い睡眠の話』(日本文芸社)より抜粋・再編集したものです。

寝起きをよくするには「熱のこもらない枕」がポイント

●もっと脳を休ませるには…

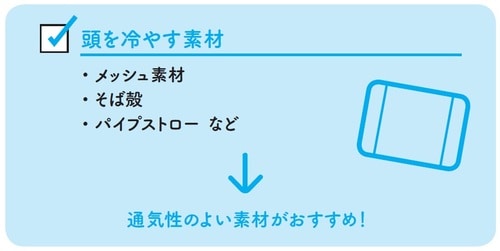

通気性のよい枕で効率よく頭を冷やしましょう。

睡眠には、日中の活動で興奮状態がつづく脳を休ませる働きがあります。脳の温度は脳が活動的なときに上昇していますが、深部体温と同様、就寝中に下がります。

快適な入眠を促すには、「頭寒足熱」どおり頭を冷やしましょう。脳の温度を下げることは、深部体温を下げることでもあります。脳の温度も下がるので、深部体温だけを低下させる場合より、しっかりと休息がとれます。

また、体を疲れさせない、余計な力の入らない寝姿勢を知ることも大切です。二足歩行の人間の頭は重く、活動時には首から下へ垂直に重さがかかっています。就寝時には、体に負担をかけないために枕で頭を支える必要があります。

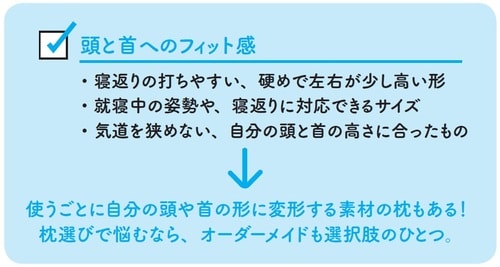

枕を選ぶときは、頭を乗せたときのフィット感やしずみ具合、寝返りの打ちやすさなどを確認しましょう。

枕が首や頭の形に正しく合っていないと、体の痛みを引き起こすだけでなく、眠りが浅くなります。睡眠中は多い人で20〜30回も寝返りを打つので、楽に寝返りができるよう、枕の左右が少し高いものがおすすめです。

ただし、首や頭と枕の形がぴったり合うほど熱がこもるので、通気性も重要です。高密度のウレタンは熱をためこみやすく、フェザーや綿は温度にムラが出るので好ましくありません。

医師、医学博士

スタンフォード大学 医学部精神科 教授

スタンフォード大学睡眠生体リズム研究所(SCNL)所長

日本睡眠学会専門医、米国睡眠学会誌、「SLEEP」編集委員

日本睡眠学会誌、「Biological Rhythm and Sleep」編集委員

1955年、大阪府出身。大阪医科大学卒業。1987年、大阪医科大学大学院4年在学中、スタンフォード大学精神科睡眠研究所に留学。突然眠りに落ちてしまう過眠症「ナルコレプシー」の原因究明に全力を注ぐ。2000年にはナルコレプシーの発生メカニズムを突き止めた。2005年にSCNLの所長に就任。2007年、日本人として初めてスタンフォード大学医学部教授となる。

睡眠・覚醒のメカニズムを、分子・遺伝子レベルから個体レベルまでの幅広い視野で研究している。

33万部のベストセラーになった著者の初作、『スタンフォード式 最高の睡眠』(サンマーク出版)は、10ヵ国語に訳され、世界中でも広く読まれている。2020年9月に文藝春秋より刊行された『スタンフォード式 お金と人材が集まる仕事術』。スタンフォード大学教授だからこそ発信できる希少情報が話題に。

コロナから3年、最新のデータを踏まえ、改めて睡眠を語る最新作『スタンフォードの眠れる教室』(幻冬舎)、2022年4月、好評発売中。

※西野教授の理論をもとに開発された枕も好評。「BRAIN SLEEP PILLOW」

著者プロフィール詳細

連載記事一覧

連載スタンフォード大学医学部教授直伝!すぐ試せる「良質な睡眠」をとる方法