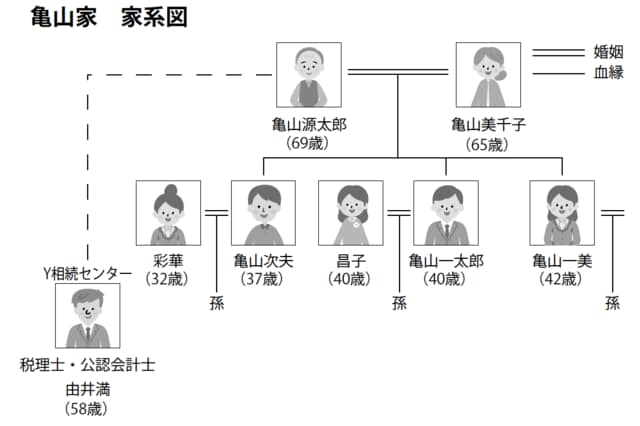

相続対策のスタートは「自分の財産を知ること」

たしかに相続については、慎重に考えなければならないことが山のようにありそうだ。由井の説明を聞いていてよくわかったが、どこから考え始めればよいのかわからない。相続対策のスタート地点はどこなのだろう?

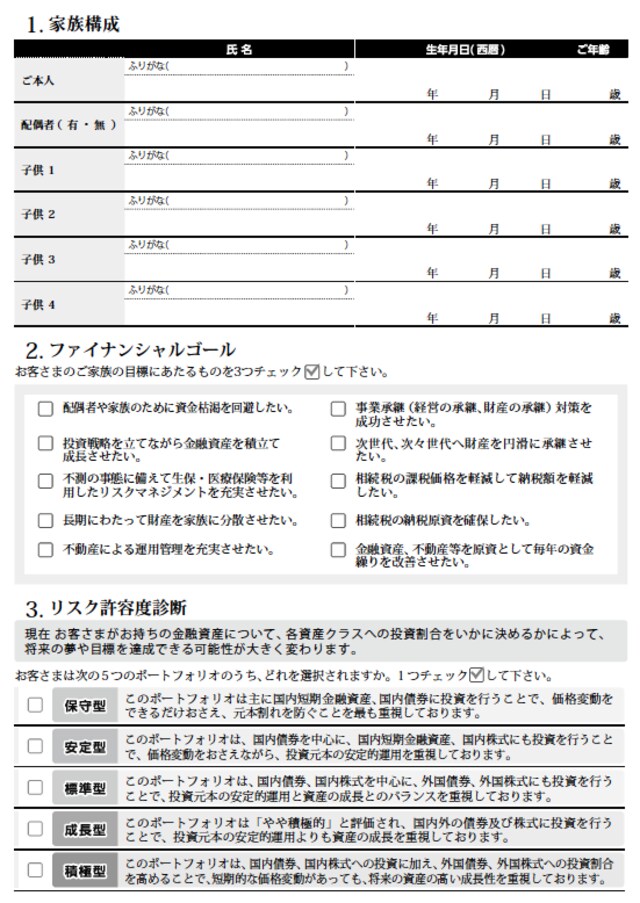

源太郎が訊ねると、由井は一つづりのシートを取り出した。

「これは、うちで使っている簡易診断シートです。家族構成や財産の中身、その他のご希望などを書き入れていただくことでトラブルのリスクを診断し、効果的な節税方法をはじき出せるようになっています」

[図表]簡易診断シート

源太郎は渡されたシートをめくり、中身をざっと眺めた。

「大まかに言えば『家族構成』『現在の資産をどう運用したいかというご希望』『保有財産の内訳』を教えていただくものです」

ページをめくりながら由井が説明する。

「うちではまずお客様にこれを書いてもらうようにしています。というのも相続対策のスタートは、『ご自身の今の状況を知ること』だからです。これに加え『老後資金はいくらくらい必要か』『子供にはどのくらい遺したいと考えているか』などを聞き取った上で相続対策を進めていくことになります」

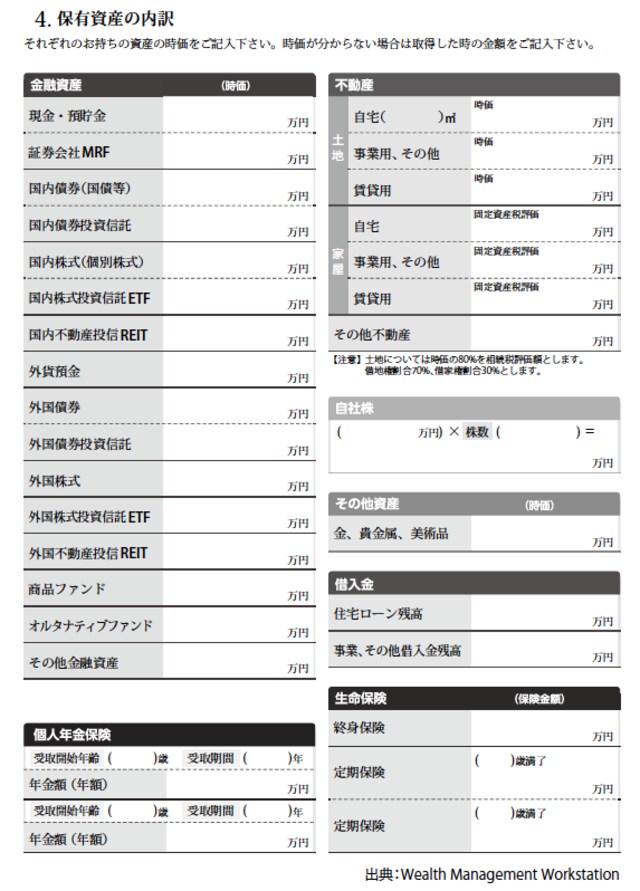

「『保有財産の内訳』を書くのは難しそうですね」

横から覗き込んで美千子が心細げに言った。

一家の財布を任せている妻の様子に源太郎も不安がつのってくる。若い頃は預貯金くらいしか持っていなかったが、歳を重ねるうちに家を買い、銀行にすすめられたファンドや株式を買ったりもした。仕事先で勧誘されて加入した保険などもあった気がする。

その後売却したり満期になったりしたものもあるだろう。今現在の資産がどのくらいあるか、正確な額を出すとなると一苦労しそうだ。

「最初の段階では、だいたいで結構ですよ」

気安げに由井が笑う。

「大まかな財産の額と、構成比率がわかればよいので。金融資産なら合わせていくらくらい、不動産も土地の広さや相場を記入いただくだけで大丈夫です」

それならどうにかできそうだが、本格的に対策をするとなればさらに大変なことも多いだろう。実際に対策を進めていく手間を考えると源太郎の気持ちはドンヨリと重くなった。

「まだ、相続の対策をすると決めたわけではないのですが・・・」

そう告げると由井がうなずいた。

「今決めなくてもいいと思います。まずは状況を把握して、それから決めましょう」

なぜ「家族アルバム」が重要アイテムになるのか?

最近は縁遠くなっているが、源太郎は一時カメラに凝ったことがあった。始めた頃にはまだデジカメなどなく、これはと目をつけたニコンの銀塩フィルムカメラは一大決心をして買うような高額商品だった。

生まれたばかりの一美が笑ったといってはパチリ、転んだといってはパチリ。一太郎が生まれ次夫が生まれると、シャッターを押す機会はさらに増えた。

「整理してない写真がこんなにあったのね」

リビングテーブルの上に積み上げた写真を前に美千子が笑った。その脇で簡易診断シートを埋めながら源太郎も笑う。

「出来のいい写真はアルバムに収めたが、それ以外は缶に入れたままだったから」

三日前、由井税理士に相談した際に簡易診断シートへの記入と同時に指示されたのがアルバムの整理だった。

(これは私の経験からのアドバイスです。家族のアルバムは円満相続を実現する上でとても重要なアイテムになるんですよ)

妻はアルバム整理、夫は簡易診断シートへの記入。どうやらそれが由井の考える相続対策のスタート地点らしい。

「しかし面倒だなぁ・・・」

ずれた老眼鏡を押し上げながら源太郎はぼやいた。

財産を洗い出してみると、ずいぶん昔に買ったきり放置してあるファンドや終身保険などが見つかった。ちょっと探しただけでこれだけ見つかったのだから他にもあるはずだ。

家の時価を調べるのもどうすればいいのかわからない。とりあえず、近所で売りに出されている土地の価格を参考に大まかな数字を書いてみた。そんな作業の一つひとつが気鬱ではかどらない。自分のエンディングを意識しながらの仕事だからだろう。

「なあ、やっぱり対策なんてしなくてもうちは大丈夫だと思うよ」

由井税理士は兄弟姉妹間で起きるトラブルの危険性をあんなに強調したが、亀山家の子供たちを知っているわけではない。実際に顔を合わせて仲の良さを確認すれば、「お宅は大丈夫です」と言ってくれるのではなかろうか。

だが、美千子は同意してくれなかった。

「俺が死んだ時のことをそこまで考えなくてもいいだろうに」

だんだん不機嫌になる源太郎の横でアルバム整理の手を止めない。

「ほらこれ、覚えてる?」

テーブルの上に彼女が並べたのは同じ構図で撮った3枚の写真だった。いずれも真っ白なポニーに子供たちが一人ずつまたがっている。

「幼稚園に来てた移動動物園だな」

一美は満面の笑み、一太郎は緊張でカチカチ、次夫はおどけて舌を出している。

子供たち・・・今はみな仕事を持ち立派に家族を守っている。だがそれでもなお美千子と自分にとっては変わらず子供だ。幸せであって欲しいと心から願う我が子たちである。

「あの子たちにしてやれる最後の贈り物ってことか」

美千子がコクリとうなずいた。

「一緒に頑張ってくださいな」