酒類消費量の変化――「とりあえずビール!」の衰退と多様化する飲酒スタイル

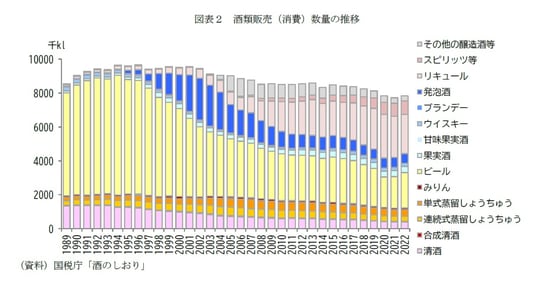

国税庁「酒のしおり」によると、国内のアルコール販売(消費)数量は1996年をピークに減少傾向が続いており、コロナ禍による落ち込みを経て、直近ではやや回復の兆しが見られる(図表1)。

消費の内訳に目を向けると、1990年代半ばまではビールが全体の全体の7割超を占め、圧倒的な人気を誇っていた。ところが2000年代初頭は、税率の変更の影響でビールに代わり発泡酒の消費が増加し、最近ではリキュール系飲料の伸びも目立つなど、アルコール消費は多様化している。

かつて定番だった「とりあえずビール!」で始まる飲み会文化は影を潜め、現在ではそれぞれが好みに応じて飲み物を選ぶスタイルが主流になりつつある。

飲酒習慣率の変化――全世代で減少する男性、20歳代男性層を超えた40~60歳代女性層

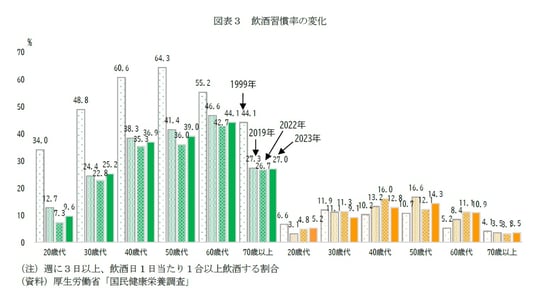

次に、飲酒習慣(週に3日以上、飲酒日1日当たり1合以上飲酒する)について確認する。1999年と2019年、2022年、2023年を比較すると、男性では全ての年代で、女性では20~30歳代および70歳以上で飲酒習慣率が低下している(図表2)。中でも従来から飲酒習慣率が高かった男性の40~50歳代での低下幅が大きく、2~3割ほど低下している。

この背景には、以前から指摘しているように※、バブル崩壊後の景気低迷によって会食の機会が減少したことや、2008年に導入された40~74歳対象のいわゆるメタボ健診(特定健康診査・特定保健指導)による健康志向の高まりなどがあると考えられる。

(※久我尚子「さらに進行するアルコール離れ-若者で増える、あえて飲まない「ソバ―キュリアス」」、ニッセイ基礎研究所、基礎研REPORT(冊子版)12月号[vol.309]など。)

ただし、2019年と2023年を比較すると、男性ではやや低下しているものの、1999年からの大幅な減少と比べて変化は限定的である。したがって、飲酒習慣の低下は、コロナ禍による一時的な影響よりも、長期的な社会環境や価値観の変化によるところが大きいといえる。

なお、飲酒習慣率はおおむね2022年に最も低く、2023年にはやや上昇に転じている。これは、コロナの5類以降により消費行動が平常化し、外食機会が回復したことが一因と考えられる。

一方、女性の40~60歳代では、1999年と比べて飲酒習慣率がやや上昇している。その結果、最近ではこの年代の女性の飲酒習慣率が、20歳代の男性を上回るようになっている。この背景には、当該世代では働く女性が増え、男性と同様に会食の機会が多くなったことがあげられる。また、以前と比べて女性がアルコールを楽しむことに対する社会的な許容度が高まったことも影響しているだろう。加えて、甘口のカクテルや発泡酒など女性向けの商品が充実してきたことや、女性が入りやすい飲食店の増加も要因として挙げられる。