日本の出生数は、この46年間で約58.41%減少

少子高齢化が叫ばれて久しく、日本の出生数は長年、減少傾向にあります。

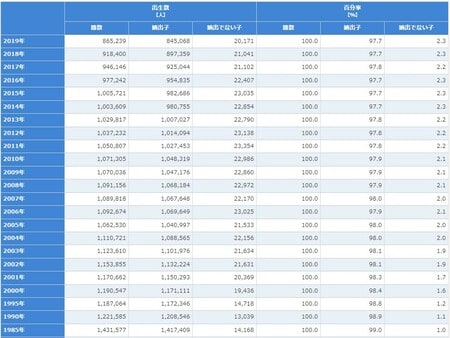

厚生労働省が公式発表している次の図表1から、出生数の推移を見て取ることができます。

*合計特殊出生率とは「15~49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの」です。

1971年~1974年に、第二次ベビーブームが到来しました。戦後の第一次ベビーブームに誕生した″団塊の世代”が、一般的に世帯をもつ年齢となったことで、出生数が大幅に続伸したためです。

この第二次ベビーブーム期間内の1973年に、出生数は約209.2万人に達し、1952年~2019年の67年間で、最も高い数値を記録しています。この1973年をピークに、令和元年(2019年)の約87.0万人に至るまで、出生数は急激な減少傾向にあることを、見て取ることができます。

すなわち、出生数はこの46年間で約122.2万人減少しており、減少率は58.41%となります。さらに、20年後の令和22年(2040年)には、出生数が約74.0万人にまで落ちこむことが類推されています。

出生数減少の背景は、人口の減少、平均初婚年齢の上昇、非正規雇用者の増加など、実に様々な要因が互いに影響し合っているといえます。

一方で、一般的に「婚外子」と通称されている、両親が戸籍上の婚姻関係を結んでいない子どもの割合は、ゆるやかですが、上昇傾向にあります。図表2をご覧ください。

*嫡出子(ちゃくしゅつし)とは、両親が戸籍上の婚姻関係を結んでいる子どもを指します。

図表2の1番右端の行に記されている、嫡出子(ちゃくしゅつし)ではない子どもの割合に注目してください。昭和60年(1985年)の1.0割から、令和元年(2019年)の2.3割まで、ゆるやかでありながら着実に上昇していることが分かります。

この34年間で、前年度と比べて上昇、もしくは横ばいをしていないのは平成19年(2007年)の0.1割減と、平成29年(2017年)の0.1割減のみです。その他の32年間のうち、11年は前年度より上昇しており、9年は横ばいです。

(※1985年は図表に前年の記載がないため数えておりません。1986年~1989年、1991年~1994年は調査を実施していないため、数えておりません。)

平成25年には民法の一部が改正され、嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました。そのため、配偶者の死後に相続争いに発展するケースも見られます。

一夫多妻制が法律で認められていない日本の、意外な一面といえるでしょう。

\3月20日(金)-22日(日)限定配信/

調査官は重加算税をかけたがる

相続税の「税務調査」の実態と対処法

カメハメハ倶楽部セミナー・イベント

【2/25開催】

相続や離婚であなたの財産はどうなる?

預貯金、生命保険、株…各種財産の取り扱いと対応策

【2/26開催】

いま「米国プライベートクレジット」市場で何が起きている?

個人投資家が理解すべき“プライベートクレジット投資”の本質

【2/28-3/1開催】

弁護士の視点で解説する

不動産オーナーのための生成AI入門

~「トラブル相談を整理する道具」としての上手な使い方~