贈与を行う年によって異なる「非課税となる贈与金額」

前回まで「暦年贈与」課税と「相続時精算課税贈与」課税という、2つの贈与税の課税制度をご紹介しましたが、贈与税には他にもいくつかの特例が存在します。これらの特例について、まずは存在自体を知っておき、ご自身で使える可能性がないかどうかの確認をしましょう。

ただし、使える可能性があった場合であっても、無条件に使えるわけではないので、注意が必要です。必ず贈与税の申告書の提出が必要となりますし、一般の方々には分かりづらいような細かい要件もありますので、実際に実行する際には、必ず税理士(相続専門)に相談をするようにして下さい。

子の住宅の購入資金の一部を親が負担するというように、親子間で住宅取得のための資金の受け渡しがあった場合には、一定金額以内であれば贈与税が非課税となる「住宅取得等資金の特例」というルールがあります。

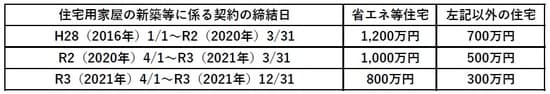

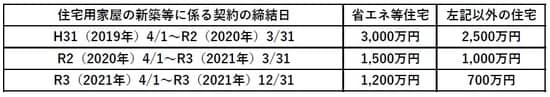

贈与税が非課税となる贈与金額は、贈与を行う年によって異なります。

また、あらかじめ消費税が10%に上がった場合も想定されて、非課税の限度額が決まっています。

既に非課税の特例の適用を受けた場合には、その金額を控除した残額が非課税限度額となります。

ただし、[図表2]における非課税限度額は、平成31年(2019年)3月31日までに住宅用の家屋の新築等に係る契約を締結し、既に非課税の特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合でも、その金額を控除する必要はありません。

平成31年(2019年)4月1日以後に住宅用の家屋の新築等に係る契約を締結して非課税の特例の適用を受ける場合の受贈者ごとの非課税限度額は、上記[図表1]及び[図表2]の表の金額のうちいずれか多い金額となります。

「省エネ等住宅」とは、省エネ等基準(1断熱等性能等級4もしくは一次エネルギー消費量等級4以上であること、1耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上もしくは免震建築物であること、又は1高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること)に適合する住宅用の家屋であることにつき、一定の書類により証明されたものをいいます。

贈与を受けた翌年12月31日までにその家屋に居住する

次の要件の全てを満たす受贈者が、非課税の特例の対象となります。

・贈与を受けた時に、贈与者の直系卑属(子・孫)

・贈与を受けた年の1月1日において20歳以上

・贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下

・平成21年分から平成26年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがない

・自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではない(又はこれらの方との請負契約等により新築若しくは増改築等をしたものではない)

・贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をする

・贈与を受けた時に日本国内に住所を有している

・贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住(又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実)

もちろん、非課税となるためには、所定の書類を添付したうえで、贈与税の申告が必要となります。

贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、この特例の適用を受けることはできません。修正申告が必要となります。

直系尊属から住宅資金等の贈与を受けた場合の非課税制度は、土地単独の取得は対象となりません。必ず受贈者は建物を取得しなければならないことに注意してください。

直系尊属から住宅資金等の贈与を受けた場合の非課税特例は、暦年課税贈与の基礎控除110万円や相続時精算課税制度の特別控除2,500万円と併用できます。

税理士法人ブライト相続

天満亮税理士

竹下祐史税理士