なんでもかんでも「なぜを5回繰り返す」は間違い

トヨタ系といえば、「なぜを5回繰り返す」等の徹底的な原因追究や“カイゼン”活動で有名です。筆者は新卒入社から約10年間、トヨタ系自動車部品会社の株式会社デンソーに在籍していました。

在籍当時、企画部署にて、「なぜコストが下がらないのか」と関係部署と必死に議論することもあれば、顧客企業から「なぜこの売価か?」と問われた時のために、説明ロジックを入念に組み立てることもありました。

日々、とにかく事実・数字・論理が求められ、出来の悪い筆者には苦行の毎日でした。しかしながら、組織一丸となり徹底して「なぜ」を繰り返すことで、不可能に思えた採算改善プロジェクトでさえ大逆転させていくプロセスを体験。なぜなぜの重要性や効果・効用を実地で学びました。

とはいえ、「なぜを5回繰り返す」が、いついかなる場合も有効だとは考えていません。

仕事における問題解決の場面では、「なぜを5回繰り返す」ことで真因に迫り、大きな成果を生み出せる一方、従業員や部下がミスをした場面では、安易に「なぜなぜ」を繰り返すと、相手を精神的に追い込み、休職や退職など取返しのつかない事態を招くリスクも生じます。時に、「なぜを5回繰り返す」は言葉の凶器にもなりえるのです。

◆「組織の成功循環モデル」

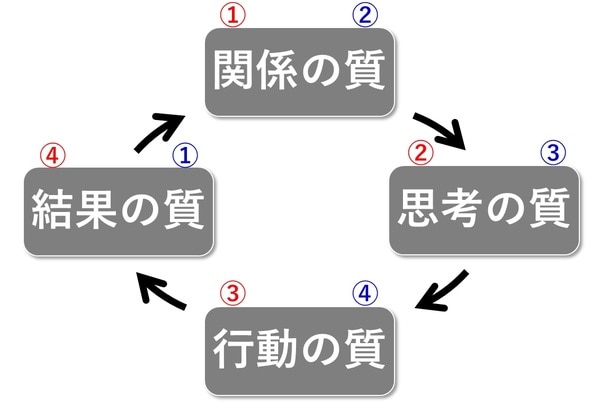

[図表]は、マサチューセッツ工科大学(MIT)のダニエル・キム教授が提唱していた「組織の成功循環モデル」です。ダニエル・キム教授は、バッドサイクルとグッドサイクルを示し、一見遠回りに見えるものの、職場の「関係の質(=互いに尊重し、結果を認め、一緒に考える)」を高めることが、組織として持続的に成果をあげる近道だと提唱しています。

「成果があがらない」「ミスが起きた」といった場面で、結果の質だけを問い詰めると悪循環を招く恐れがあります。誰しも、困難な状況では、状況打破や“カイゼン”を急ぎたいものですが、従業員や部下に「なぜなぜ」を繰り返しても、逆効果を生んでしまう恐れがあることを示唆しています。

バッドサイクル(①→②→③→④→・・・)

① 成果・業績が上がらない(結果の質)

② 対立が生まれ、命令・指示が増える(関係の質)

③ 思考停止し、受け身で聞くだけ(思考の質)

④ 自発的・積極的に行動しない(行動の質)

① さらに成果が上がらない(結果の質)

グッドサイクル(①→②→③→④→・・・)

① お互いに尊重し、結果を認め、一緒に考える(関係の質)

② 気づきがあり、当事者意識を持つ(思考の質)

③ 自発的・積極的にチャレンジ・行動する(行動の質)

④ 成果が得られる(結果の質)

① 信頼関係が高まる(関係の質)

トヨタ系の「優秀なマネジャー」が心掛けていること

世間的には、「なぜを5回繰り返す」ほどに有名ではないものの、トヨタ系では製造現場を中心に「人を責めずに、しくみを責めろ」という格言が重宝されています。製造現場以外でも、優秀なマネジャーほどロジカルに原因追究を行う一方で、何にでも無暗に「なぜを5回繰り返す」ことはしません。なんちゃってトヨタ流の方とホンモノの違いは、「過去(結果)や人柄に焦点を当てるか」「未来や事柄に焦点を当てるか」というアプローチの違いに現れると感じます。

たとえば同じミスでも、ミスをした結果(過去)や人柄に焦点を当てて、なぜなぜを繰り返すと、従業員や部下は咎められている、責められている、といった感情が生まれます。すると防衛的になって反発したり、モチベーションを下げてミスを連発したり、「自分はダメな人間だ」と自己否定して心を病んでしまう等、悪循環に陥りかねません(=バッドサイクル)。

では、ホンモノのトヨタ流はどうか? そもそもトヨタの思想には、「人はミスをするものだ」という前提があります。トヨタ系以外の製造現場で一般的となっている「ポカヨケ」が1つの代表例です。ミスが起きたとき、個人に対して責任追及するのではなく、本人と周囲が一緒に、組織として何(事柄)を変えれば同様のミスが減るのか、未来志向で原因追究(×責任追及)と“カイゼン”を行います。つまり、「関係の質」から着手し、グッドサイクルを回します。

経営やマネジメントを行っていると、手っ取り早くハウツーを手に入れ、結果や成果を得たくなるものです。しかし、ただ形だけ真似るのみでは効果を生み出しづらいでしょう。ある中小企業では、経営者が「なぜを5回繰り返す」をただ闇雲に徹底したことで、従業員や部下が疲弊し、休職や離職が高まったそうです。

良いものを取り入れる姿勢は素晴らしいですが、ぜひ”方法”だけでなく”考え方”も大切にしてみましょう。成功企業や先進企業ほど、「組織の成功循環モデルのグッドサイクル(=関係の質から入っていく)」を実践しているケースが多くみられます。

ぜひ、何かハウツーや手法を自社に導入する際は、事例元企業がどのように「組織の成功循環モデルのグッドサイクル(=関係の質から入っていく)」を意識し、運用しているかにも着目してみてください。

森 琢也

MASTコンサルティング株式会社パートナー 中小企業診断士

プロフェッショナルコーチ