競争力のない産業にとって自由貿易は死活問題

国際貿易のあり方は基本的には自由貿易と保護貿易の二つです。自由貿易とは、外国との貿易に何ら制限を設けることなく自由に貿易することをいいます。

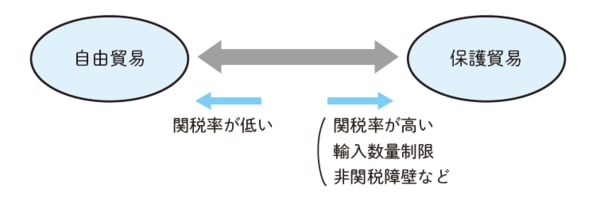

一方、保護貿易とは外国との貿易に国が介入し、自国の産業を保護・育成することをいいます。保護の方法には、関税、輸入数量制限(一定数量以上の輸入を禁止する)、非関税障壁(輸入する際の手続きや検査の基準を厳しくする)など、さまざまな方法があります。

もちろん、自由貿易と保護貿易のあいだには、保護の程度によってさまざまなバリエーションがあります(図表)。

[図表]自由貿易と保護貿易

貿易は各国の国益と国益が激しくぶつかり合います。外国から自由に輸入することを認めれば、自国の産業が競争に負けてつぶされてしまうかもしれません。

競争力のない産業にとって自由貿易は死活問題です。過去には「貿易戦争」が「本物の戦争」に発展したこともあります。

国民にとって望ましいのは…?

自由貿易と保護貿易のどちらが国民にとって望ましいのでしょうか。この問題に初めて経済学的な解答を与えたのが、イギリスのD・リカードです。彼は1817年に『経済学及び課税の原理』を発表し、そのなかで比較生産費説と呼ばれる理論を展開し「貿易は原則として自由貿易であるべきだ」ということを論証しました。

次回以降、少し面倒な議論が続きますが、リカードが使った数値例をもとに比較生産費説について説明します。