え?まさか自分が…3〜4割は「無自覚」のうちに進行

こうした心室性期外収縮を発症すると、動悸、息切れ、めまい、失神などが現れます。特に気をつけたいのがめまいと失神で、これらは予後不良のサインと考えられます。

しかし、これらの自覚症状がまったくないまま、健康診断で初めて心室性期外収縮を指摘される人も少なくありません。自覚症状がない人の正確な割合は不明ですが、私自身の臨床の経験からいえば、およそ3〜4割は無症状ではないかと考えられます。

症状がないから問題ないわけではありません。心室性期外収縮を指摘された方は、症状がある人と同様に、精密検査が必要です。

もしも「心室性期外収縮」を指摘されたら…

ホルター心電図で心室性期外収縮の数を要確認

一部の心室性期外収縮は、心筋症や心筋梗塞などの心疾患が原因となっている場合があります。この場合には、原因となる心疾患を治療することが優先されます。

そのため、健康診断等で心室性期外収縮を指摘された場合には、胸部レントゲンや心エコーの検査を行い、器質的心疾患の有無を確認する必要があります。

また、ホルター心電図という24時間記録する心電図検査を行うことで、心室性期外収縮の1日当たりの総数、単発か連発か、1種類か複数種類かなど詳しい情報を得ることができます。

心室性期外収縮は、1日に2万回以上認めると、その約20%の人が経過とともに心機能が低下すると報告されています(Heart. 2009;95:1230)。

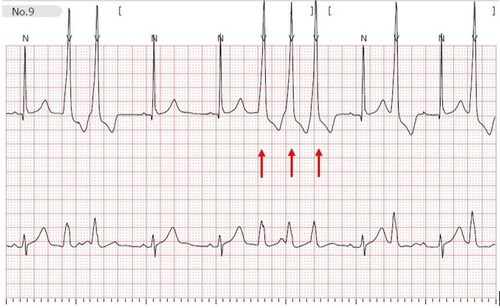

また、心室性期外収縮が連発すると突然死の原因となる心室頻拍や心室細動へ移行する可能性もあります。(図表3の心電図の矢印のところで心室性期外収縮の3連発を認めます。3連発以上になると心室頻拍と診断されます)

こうした危険性を予測するためにも、ホルター心電図は極めて重要です。

心室性期外収縮の治療法には、薬物療法とカテーテルアブレーションがあります。薬物療法は、動悸などの不快な症状を改善するという効果があり、カテーテルアブレーションには不快な症状を解消するとともに、心機能の改善効果も期待できます。

いずれにしても、「不快な症状がある」人や、たとえ症状がなくても「心室性期外収縮の頻度が多い(=1万発/日以上)」人は治療の適応がありますから、専門医の診察を受けることをおすすめします。