\3月20日(金)-22日(日)限定配信/

調査官は重加算税をかけたがる

相続税の「税務調査」の実態と対処法

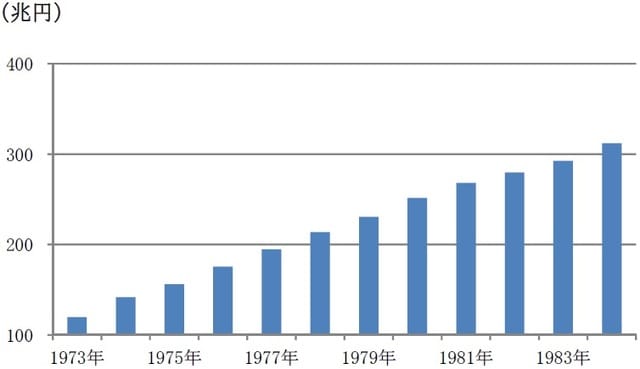

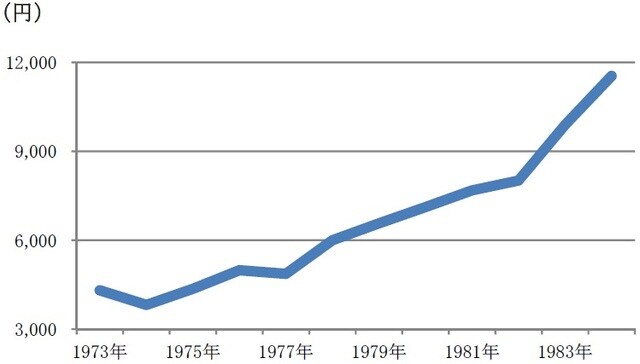

安定成長期(1973年~1984年)

安定成長期(1973年~1984年)の11年間は高度成長期とバブル経済期の狭間に当たります。当時、世界を驚かせた日本の高度経済成長期ですが、この時期は伸びが鈍化しています。その理由の1つとして、水俣病、イタイイタイ病などの公害、交通渋滞や住宅の未整備が招いたサラリーマンの「痛勤地獄」などの弊害があります。このような弊害によって、成長は徐々に鈍化していきましたが、二度にわたるオイルショックにより日本の成長期は本格的に終わりを迎えました。

第一次オイルショック

第一次オイルショックとは、1973年10月に起きた第四次中東戦争をきっかけとして、原油価格が約4倍に引き上げられたことによる世界経済の混乱のことです。中東戦争というのは、ユダヤ人国家のイスラエルと周辺のアラブ諸国との間で、1948年の第一次から1973年の第四次まで起きた大規模な戦争のことです。

第四次中東戦争では、石油輸出国機構(OPEC)加盟産油国のうち、ペルシャ湾岸6ヵ国が原油価格を1バレル3.01米ドルから5.12米ドルへ70%引き上げることを発表しました。また、アラブ石油輸出国機構(OAPEC)は、イスラエル支援国であるアメリカやオランダへの石油禁輸を発表しました。さらに1974年1月になってOPEC加盟のペルシャ湾岸産油国は、原油価格を5.12米ドルから11.65米ドルに引き上げ、原油価格は3.01米ドルのほぼ4倍近くになり、こうして発生した世界経済の混乱が第一次オイルショックです。

第一次オイルショック前から、日本はニクソン・ショックによる円高不況に陥っていました。そこに追い討ちをかけたのがオイルショックで、1974年はマイナス1.2%という戦後初めてのマイナス成長を経験しました。ここに日本の高度経済成長は完全に終わりを迎えました。オイルショックの影響は個人の生活にも大きな影響を与え、消費者物価指数は1973年に11.7%、1974年に23.2%上昇して、狂乱物価という言葉が生まれました。また、人々が原油価格とは直接関係ないはずのトイレットペーパーや洗剤などの買占めに走ったりする社会現象も起きました。このような状況に対して、政府は石油緊急対策要綱を策定して総需要抑制策が採られ、大型の公共事業が凍結されるなどして、一層の景気後退局面となりました。

第二次オイルショック

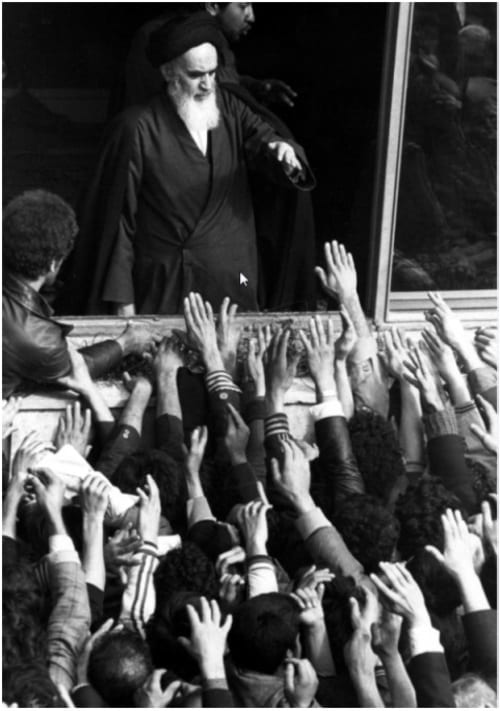

第二次オイルショックとは、1979年のイラン革命によって産油国イランの原油生産が激減したことによる供給不足・原油価格高騰のことです。第二次世界大戦後、アメリカはイラン皇帝のモハンマド・レザー・シャー・パフラヴィー(パーレビ国王)に経済的、軍事的援助を行い、西側諸国の一員に組入れました。パーレビは、白色革命と呼ばれる近代化政策を採って、オイルショック後の潤沢なオイルマネーを国内の公共事業につぎこみました。また、婦人の参政権や農地改革などを積極的に進めましたが、国内に投資したオイルマネーによって急激なインフレが生じ、農地改革もうまく機能しなかったことから、庶民の生活は苦しくなる一方でした。また、伝統的なイスラムの価値を無視した近代化政策は、宗教勢力や保守派の反発を招きました。パーレビは反対する勢力の弾圧を行いましたが、イラン全土に反政府デモや暴動が拡大していきました。

パーレビは、内閣の交替によって事態の沈静化を図りましたが効果はなく、1979年1月に国外へ退去せざるを得なくなり、ここにイランの王政は終わりとなりました。その後、フランスに亡命していたイスラム教の指導者であるホメイニ師の帰国によって、イラン・イスラム共和国が成立しました。

オイルショックの影響

原油価格は、第一次オイルショック後の11米ドル台から第二次オイルショック後には30米ドル近くまで上昇しました。しかしながら日本経済に与えた影響は、第二次オイルショックの場合は、はるかに軽微なものに留まりました。第一次オイルショック時の日本の主要産業は重厚長大、すなわち鉄鋼、造船、非鉄金属、石油化学といったエネルギーを大量消費する業種であったため、原油価格急騰の影響を直接的に受けました。その後、日本の産業構造は省資源の軽薄短小、つまり機械、自動車、電気機器、半導体といった業種にシフトしていきました。また社会全体としても省エネ化が進みました。

日本のGDP成長率は、第一次オイルショックのあった1974年にマイナス成長になった以外は、概ね1~5%の範囲で推移しました。かつての2ケタ成長は望めませんが、第二次オイルショックのあった1979年でもプラス5.5%と比較的高い成長率となりました。一方、日本ほど第一次オイルショックの影響を受けなかった欧米諸国では、日本のような産業構造の転換が進みませんでした。そのため、アメリカは1980年と1982年にマイナス成長、ドイツも同じく1982年にマイナス成長となりました。

当レポートの閲覧に当たっては【ご注意】をご参照ください(見当たらない場合は関連記事『実践的基礎知識 金融/経済史編(6)<安定成長期>』を参照)。

(2020年7月10日)

カメハメハ倶楽部セミナー・イベント

【2/25開催】

相続や離婚であなたの財産はどうなる?

預貯金、生命保険、株…各種財産の取り扱いと対応策

【2/26開催】

いま「米国プライベートクレジット」市場で何が起きている?

個人投資家が理解すべき“プライベートクレジット投資”の本質

【2/28-3/1開催】

弁護士の視点で解説する

不動産オーナーのための生成AI入門

~「トラブル相談を整理する道具」としての上手な使い方~