「sustenキャピタル・マネジメント」の

詳細はコチラ>>>

“堅実な投資”を叶えるために知っておきたい「EMH」の考え方

前置きが長くなりましたが、では「資産価値の継続的な上昇を期待できる投資」を実現するためには、なにを押さえておかなければならないのでしょうか。今回注目したいのは、投資理論に基づいた「パッシブ投資」という考え方です。

世の中には「投資理論」と呼ばれるいくつかの学説が存在しますが、そのなかでもまず知っておきたいのが「効率的市場仮説(EMH:Efficient Market Hypothesis)」です※。

※ ひと言でEMHといってもいくつかの考え方がありますが、ここでは現在もっとも主流な考え方である「セミストロング型」を例に説明します。

EMHでは、世の中の情報は瞬時に世界中の投資家に伝わり、その情報がすぐに資産価格に反映されると考えます。

たとえば、ある会社の来期の業績予想や、ある国の経済成長率の見通し、世界的な物価上昇の予測など、そういった情報や見通しは即座に資産価格に織り込まれるという考え方です。

つまり、市場で取引される資産には常に高くも安くもない、フェアな価格がついているとされます。これは、その資産を最後に売買した投資家同士が、知り得るすべての情報を考慮したうえで合意した価格ということです。

ただし、ここでいう「高くも安くもない」というのは、誰もリターンが得られないという意味でも、購入者が必ずリターンを得られるという意味でもありません。これは、資産から得られる可能性のある不確実な収益に対して、その不確実性と期待値に見合ったフェアな価格がついているという意味です。

少しわかりにくいかもしれないため、サイコロを例に考えてみましょう。

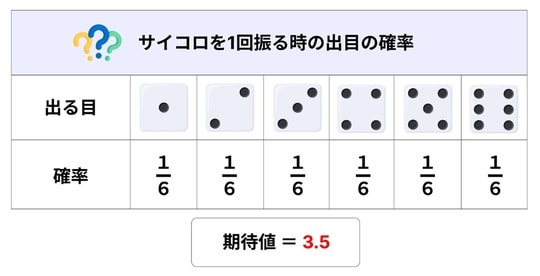

サイコロを振って出る目の期待値は3.5です。この3.5という数字が、「フェアな評価」を意味します。

実際にサイコロを振っても3.5という目は出ませんし、立て続けに1が3回出ることもあります。EMHでいう「フェアな評価」とは、サイコロの例でいえば、評価は常に3.5になるということです。将来の結果は誰にもわかりませんが、確率的に期待できる結果について、合理的な合意が形成されていると考えます。

現実の市場はサイコロほど単純ではないため、資産の評価(価格)は常に変動しています。景気の改善を示す新しいニュースが出れば株価は上昇し、金利引き上げの観測が強まれば債券価格は下落します。

しかしEMHで重要な点は、資産を最後に購入した投資家が、入手可能な情報に基づいて将来の収益に見合った価格だと判断しているということです。資産を保有し続ける投資家は、その資産が将来生み出す不確実なリターンに見合った価格だと考えているからこそ売らないともいえます。

EMHが正しいとすれば、「安く買って高く売る」という考え方はナンセンスだとおわかりいただけるはずです。なぜなら、市場で取引される資産の価格は、そのときに得られるすべての情報を反映した適正な価格となっているからです。

1歩踏み込んでいえば、EMHでは市場のタイミングを見計らって売買を行うという発想自体が否定されているのです。