溺死は交通事故の3倍

厚生労働省の令和3年の人口動態調査によると、高齢者の不慮の事故による死因は、「転倒・転落・墜落」、「窒息」、「溺死・溺水」の順に多く、「交通事故」に よる死亡者数を超えている。溺死は6,458人で、交通事故の2,150人の約3倍にぼっている。

なかでも特に注意が必要なのが、湯舟に入ったときなどの急激な温度変化によって血圧が大きく変動し、心筋梗塞や脳梗塞などを起こすヒートショックだ。

医学書などでも指摘されているが、冷たい空気に皮膚を晒すと、体からの放熱を防ごうとする自律神経の働きによって手足などの抹消の血管が急激に収縮し、血圧が一気に高まる。

10度前後の浴室で裸になると、血圧は一気に上昇し、脳卒中や心筋梗塞の引き金になるといわれている。また寒い浴室で体が冷やされた直後に熱い湯船につかると、今度は血管が膨張して血圧が急激に下がることになる。血圧が上がったり下がったりというジェットコースターのように動くことで血管が破裂してしまうという。

この数年、住宅の断熱性能によって健康に大きな影響を与えることが専門家の間で指摘されている。

そもそも日本で住宅を建てる場合、気候風土について考慮に入れなければ、住む人の健康を害することになる。年間を通して気温が激しく上下し、沖縄、九州から北海道まで冷暖房が必要のない地域はなく、程度の差はあるが何らかの対策が必要だからだ。

世界保健機関(WHO)は、健康を決定する要因として、一番目の「平和」に次いで、二番目に「住居」、三番目に「教育」を定義している(ジャカルタ宣言、1997年)。健康な一生を送るための要素として、住宅は非常に大きなウェートを占めている。ところが日本では、住まいと健康が密接にかかわっていることへの理解が十分に達していない。

高齢化社会の進展によって、住宅のバリアフリー化が叫ばれているが、大きなバリアになっているのが、部屋と部屋との間の温度差。家の中で温度差をつくらないようにすれば、快適で健康な生活を手に入れることができるはずだが、なかなかそうはなっていないのが現状だ。

断熱性能が十分でない住宅では、冬の室温が低くなるため、脳梗塞や心筋梗塞などに代表される循環器系のトラブルの危険性が高まるとされる。

北海道などを除いて日本の多くの家庭はいまだに寒い時にその場所だけを温める間欠暖房が主流だ。また暖房設備の設定温度を諸外国と比較すると、日本は圧倒的に高いというデータがある。

これはどういうことを意味するのかというと、日本の住宅は断熱性能が低いため、部屋の空気温度を高くしなければ暖かくならないともいえなくない。

断熱性能の低い住宅の問題点は、空間の上下で温度差ができてしまうことにある。断熱性能が十分な空間であれば、天井や床付近、あるいは家の中のどこの温度を測ってもほとんど差がない。

しかし、断熱性能が低い住宅は、温度差がでてしまう。暖かい空気は上に行き、顔はほてっているのに足下が寒い。これでは快適とはいえない。いくら暖房をしても熱は奪われていき、窓にはビッシリと結露が発生する。結露の発生により、カビやダニの発生ももたらし、そこに住む人によってさまざまな病気をもたらすことにもなりかねない。

住宅がヒートショックの原因

住宅のなかで冬に最も室温を気にしなければならないのは、肌の露出が多い浴室やトイレだ。リビングは暖房しているので20度ぐらいになって、暖房をしている部屋を出た瞬間に廊下に行くと、一気に10度前後に下がっている。

そして居間から寒い脱衣所に移動して、服を脱ぐことになる。浴室や洗面所、トイレと普段生活するリビングとの温度差が大きいため、ヒートショックによる死亡事故を指摘する識者は少なくない。

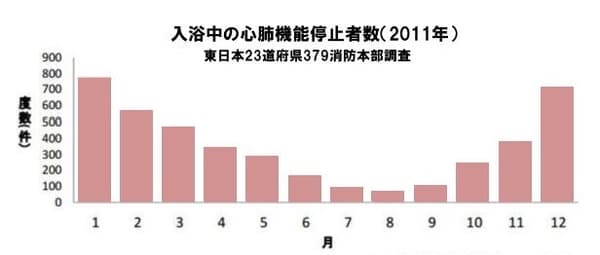

また入浴中の死亡事故は12~2月に集中して発生している。

もしすぐに断熱性能が改善できないのなら、入浴時には浴室を十分に温めてから、脱衣するなどの対策をすることをお勧めしたい。

THE GOLD ONLINE編集部

相続税の「税務調査」の実態と対処方法

調査官は重加算税をかけたがる

富裕層だけが知っている資産防衛術のトレンドをお届け!

>>カメハメハ倶楽部<<

カメハメハ倶楽部セミナー・イベント

【2/25開催】

相続や離婚であなたの財産はどうなる?

預貯金、生命保険、株…各種財産の取り扱いと対応策

【2/26開催】

いま「米国プライベートクレジット」市場で何が起きている?

個人投資家が理解すべき“プライベートクレジット投資”の本質

【2/28-3/1開催】

弁護士の視点で解説する

不動産オーナーのための生成AI入門

~「トラブル相談を整理する道具」としての上手な使い方~