(写真はイメージです/PIXTA)

(写真はイメージです/PIXTA)

年金額改定の仕組み:実質価値維持が基本だが、近年は健全化のための調整も加味

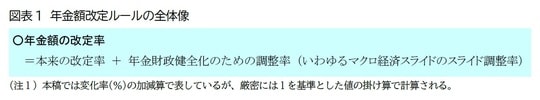

年金額改定の全体像:基本的な改定(実質価値維持)とマクロ経済スライド(健全化策)の合算

公的年金の年金額は、経済状況の変化に対応して価値を維持するために、毎年度、金額が見直されている。この見直しは改定(またはスライド)と呼ばれ、今年度の年金額が前年度と比べて何%変化するかは改定率(またはスライド率)と呼ばれる。ただ、現在は、2017年に保険料の引上げをやめ給付水準の引下げで年金財政を健全化している最中であるため、年金額の改定率は、物価や賃金の伸び(以下、本来の改定率)と年金財政健全化のための調整率(いわゆるマクロ経済スライド)を組み合わせたものとなっている([図表1])。

本来の改定ルール:年金額の実質的な価値を維持するため

本来の改定ルールは、年金額の実質的な価値を維持するという年金額改定の本来的な役割のための仕組みであり、年金財政の健全化中か否かにかかわらず常に適用される。

2000年改正の前までは、新たに受け取り始める(新規裁定の)年金額も受給開始後の(既裁定の)年金額も、約5年ごとの法改正によって加入者全体の賃金水準の変化に連動して改定されていた1。これは、年金受給者の生活水準の変化を現役世代の生活水準の変化、すなわち賃金水準の変化に合わせるためである。

言い換えれば、現役世代と高齢世代が生活水準の向上を分かち合う仕組みといえる。また、年金財政の主な収入は保険料で、これは賃金の水準に連動して変化する。このため、年金財政の支出である給付費も賃金に連動して変化させれば、年金財政のバランスが維持される。

しかし、この財政バランスが維持される話は、現役世代と高齢世代の人数のバランスが変わらない場合にしか成り立たない。少子化や長寿化が起きると、現役世代の人数が減って保険料収入が減り、高齢世代の人数が増えて支出である給付費が増えるため、財政バランスが悪化する。そこで2000年改正後は、受給開始後(65歳以後)の年金額は物価上昇率に連動して改定されることになった2。当時は賃金上昇率よりも物価上昇率が低かったため、この見直しによる財政バランスの改善が期待された。