※画像はイメージです/PIXTA

※画像はイメージです/PIXTA

おうちの方へ、アドバイス…

中学生のお年玉、どうしていますか?

子どもたちは、毎月のおこづかいの金額と比べて、はるかに大きな金額を受けとれるお年玉を、早くから楽しみにしています。おおよそもらえる金額を計算して、日々のおこづかいをやりくりしています。親としては、子どもにいくら渡すか、そしてどう管理させるか悩みますよね。

金額に関しては、全国アンケート(金融広報中央委員会による2015年の調査)の結果が参考になります。お年玉をもらった相手は「祖父母、親戚、親」の順になっています。受けとった総額は、中学生では、「1万円〜5万円未満」がもっとも多く、6割強です。5万円〜7万円未満と答えた人も約1割います。

ちなみにわが家は、両親から1万円、同居の祖母から1万円。実家に帰省したときには、親戚から5000円、母方の祖母から1万円。総額では3万5000円ですが、帰省しない年は2万円となってしまい、買いたいものが買えずに困っていました。今回はあらためてお年玉の由来を伝え、大掃除をすることで、臨時でお年玉を増やしてあげることにしました。

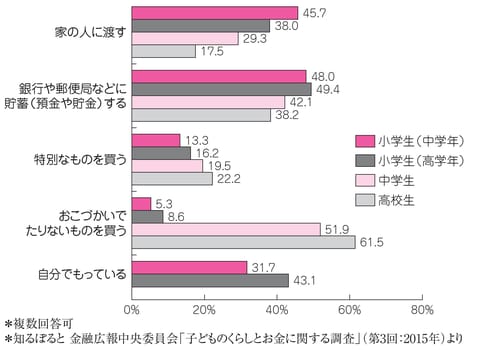

また、「もらったお年玉の取り扱い」は、小学生のうちは「家の人に渡す」「貯蓄する」が圧倒的に多いですが、中学生になると「おこづかいで足りないものを買う」が1位、つぎに貯蓄となっています。「特別なものを買う」と答えた人も2割程度(複数回答)いました。お年玉をもらう前に、事前にルールを決めておきましょう。

わが家は、小学生のうちは親が預かって、銀行に預金していました。中学生からはすべて子どもが管理しています。一部を預金し、一部を自分の机に封筒に入れておき、毎月のおこづかいで足りないものを買うときに、封筒から出して使っています。

そして、親から見たらムダづかいに見えるようなものを買っていても、なるべく口を出さないようにして様子を見ています。

あとから欲しいものができたときに後悔するかもしれませんが、お金の使い方は、失敗から学ぶことも多いはず。逆にお年玉を全額貯金してしまうと、使い方を学ぶ機会が失われてしまうのではないでしょうか。

山内 真由美

FPオフィス ライフ&キャリアデザイン

代表

ファイナンシャルプランナー、キャリアコンサルタント