(写真はイメージです/PIXTA)

(写真はイメージです/PIXTA)

2 ― 本来の改定率:2022年の物価上昇を反映。さらに2021年度の実質賃金上昇により、68歳以上の改定率が初めて67歳以下より低い値に

1|概況:2022年の物価上昇を反映し、68歳以上の改定率が初めて67歳以下より低い値に

本来の改定ルールは、年金額の実質的な価値を維持するという年金額改定の本来的な役割のための仕組みであり、年金財政の健全化中か否かにかかわらず常に適用される。

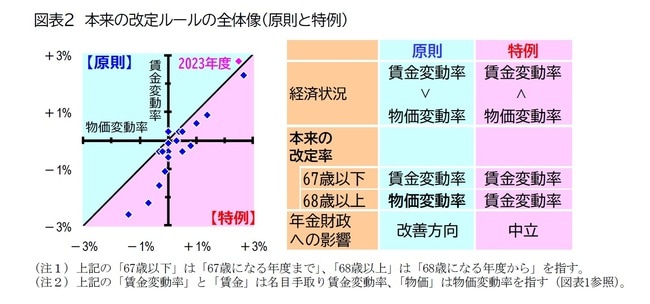

2016年の改正により、2021年度分からは、賃金変動率(厳密には名目手取り賃金変動率)が物価変動率(前年(暦年)の物価上昇率)を上回れば原則のルールが、賃金変動率が物価変動率を下回れば特例のルールが適用される(図表2)。

2023年度の改定率の計算では、賃金変動率が+2.8%、物価変動率が+2.5%となったため、原則のルールが適用された。この結果、本来の改定率は、67歳以下が賃金変動率の+2.8%、68歳以上が物価変動率の+2.5%となった2。

2023年度の第1の特徴は、本来の改定率が大幅なプラスとなった点である。別稿で確認したように(図表1)、年金額の改定で用いられる賃金変動率には、物価の変動になるべく早く対応できるよう、前年(暦年)の物価上昇率が組み込まれている。このため、67歳以下と68歳以上の双方で、2022年(暦年)の大幅な物価上昇を反映して、大きなプラスの値となっている。

第2の特徴は、68歳以上の改定率が初めて67歳以下より低い値に抑えられた点である。

このように年齢によって改定率が異なる仕組みは2000年改正で導入されたが3、実際に改定率が異なるのは今回が初めてである。67歳以下の本来の改定率は、年金の標準的な受給開始年齢(65歳)に到達するまでの賃金変動、すなわち現役世代の生活水準の変化を年金額に反映させるため、常に賃金変動率が使われる。

これに対して68歳以上では、原則として年金額の購買力を維持しつつ年金財政を改善するために、物価変動率が使われる4。しかし、物価変動率が賃金変動率よりも高い状況(図表2の特例)では、現役世代が物価の伸びも低い賃金の伸びで苦しんでいるため、世代間のバランスを考慮して、特例として本来の改定率に物価変動率よりも低い賃金変動率を使うことになっている(2021年度から)。

これまでは物価変動率が賃金変動率よりも高い状況が続いてきたが5、当初の制度改正から20年以上を経て、ようやく原則の仕組みが発動されることになった。

2 厳密には、「67歳以下」は「67歳になる年度まで」、「68歳以上」は「68歳になる年度から」を指す。以下同じ。

3 2000年改正以前は、年齢を問わずに、毎年度の年金額は物価上昇率に連動して改定しつつ、約5年ごとの法改正によって過去5年分の賃金変動率を改定率に反映しており、長期的には賃金に連動する仕組みだった。しかし、2000年改正では、少子化や長寿化による財政バランスの悪化に対応するため、諸外国の中には受給開始後の年金額を物価水準の変化に連動する国があることが参照される形で、受給開始後(65歳以後)の年金額は賃金の伸びよりも低い物価の伸びに合わせて改定することになった。その後、2004年改正で前年(暦年)の物価上昇率と実質賃金変動率の2~4年度前の平均を合わせた名目手取り賃金変動率が適用される形になったことに伴い、改正前と同様に64歳時点までの賃金変動率が年金額に反映されるよう、物価の伸びに合わせて改定するのは68歳以降になった。

4 賃金変動率が物価変動率を上回る状況では、改定率に物価変動率を使うことで、年金財政の支出を左右する年金額の改定率が年金財政の保険料収入を左右する賃金変動率よりも低くなるため、年金財政が改善する方向に働く。

5 厳密には、賃金変動率が物価変動率を上回る状況は、2005年度の改定の際にも見られた。しかし、当時は2004年改正前の経過措置(特例水準)で年金額が計算されていたため、実際に支給される年金額の計算過程では、67歳以下も68歳以上も同じ改定率が使われた。

2|詳細:2021年度の賃金上昇が、3年度平均の実質賃金上昇率を牽引

本来の改定率の計算過程を示したのが、図表3である。本来の改定率の計算に使用される賃金変動率(名目手取り賃金変動率)は、「前年(暦年)の物価上昇率+実質賃金変動率(2~4年度前の平均)+可処分所得割合変化率(3年度前)」で計算される。この計算要素の1つである物価変動率(図表3の①の列)は、前年(暦年)の消費者物価指数(総合)の上昇率が用いられる6。

2023年度の改定率には、2022年(暦年)の消費者物価指数(総合)の上昇率(+2.5%)が使われた。

実質賃金変動率(図表3の②の列)は、2~4年度前の名目の賃金変動率を各年(暦年)の物価上昇率で割って実質化した値である7。ここで言う賃金は厚生年金の保険料や年金額の計算に用いられる標準報酬8であり、変動率は性・年齢別の人員構成が変化した影響を除去した値が用いられる9。

2023年度の改定率には2019~2021年度の実質賃金変動率の平均が使用され、3年度前に当たる2020年度が同年2月からのコロナ禍の影響で-0.5%となった一方で、2年度前に当たる2021年度は前年度に低下した反動(増加率の分母が下がった影響)や行動制限の影響が少なかった業種で賃上げが堅調だった影響で+1.2%となり、3年度平均でも+0.3%のプラスとなった。

可処分所得割合変化率(図表3の③の列)は、可処分所得という名称が付いてはいるが、具体的には厚生年金の保険料率の引上げに伴う可処分所得の変化を反映するための項目である。2023年度の改定率に使用される可処分所得変化率は3年度前の2020年度の値になるが、厚生年金の保険料率は2017年9月に引上げが終了しているため、ゼロ%である。

これらの要素を掛け合わせた結果、2023年度の改定率に使用される賃金変動率(名目手取り賃金変動率)は+2.8%となり、これに図表2のルールを適用して、前述した本来の改定率が計算される(図表3の④の列)。

6 このため、年金額の改定率は前年(暦年)の物価上昇率が発表される日(1月19日を含む週の金曜日)に公表される。

7 賃金変動率は年度ベースで物価変動率は暦年ベースと両者の時期が食い違っているが、この方法で計算した実質賃金変動率に暦年の物価変動率を掛けて本来の改定率を計算するため、問題はないと考えられる。

8 標準報酬は、標準報酬月額と標準賞与額の年度合計。標準報酬月額は報酬月額をいくつかの段階に定型化したものであり、現在は8.8~65万円の32段階に分かれている。後述するように、原則としては年1回改定される。標準賞与額は、賞与の千円未満を切り捨て、上限を150万円とした値である。

9 これらの影響で、賃金上昇率として参照されることが多い毎月勤労統計から計算される値とは一致しない。