家賃滞納が起きた時の選択肢

ここでは、家賃滞納が発生した際にオーナーが行うべき行動について解説します。

賃貸管理会社に管理を委託している場合には、これらのステップはすべて管理会社が行うため、オーナーが直接対応する必要はありません。そのため以下に紹介する方法は、自主管理を行っているオーナーや、保証会社等を利用していない場合の対処法となります。

ステップ1.電話・メール・書面で催促する

ステップ2.現地を訪問する

ステップ3.連帯保証人や家賃保証会社に請求する

ステップ4.内容証明郵便で催促する

ステップ1:電話・メール・書面で催促する

家賃滞納が発覚したら、すぐに入居者へ電話・メール・書面などで、任意での支払いを催促しましょう。滞納が単純な支払い忘れや振替口座への入金忘れなどによるものであれば、一度の催促で支払われることもあります。まずは、家賃滞納している理由を把握することが重要です。

催促は、一日に何度も行うより、間隔を空けながら継続的に行うほうが効果的です。ただし、深夜や早朝に催促をすると不法行為になってしまう可能性があるため、時間帯や頻度には注意しましょう。時間帯の目安として、20時から7時以前の深夜早朝は避けるようにしましょう。

ステップ2:現地を訪問する

電話等による催促に反応がない場合、現地訪問も検討しましょう。しかし、対面での催促はトラブルに発展するリスクが高いため、慎重に行う必要がステップ2:現地を訪問するあります。

そのため訪問の目的は、入居者の生活実態の確認にとどめることをおすすめします。例えば郵便受けに大量の郵便物が溜まっている場合には、家賃を滞納したまま退去している可能性や、最悪の場合には室内で亡くなっている可能性もあります。

入居者が行方不明になっている場合には、「公示送達」という方法で裁判を進めることが可能になります。公示送達とは、裁判所へ掲示することにより被告(入居者)へ訴状を送達した扱いにできる制度です。

また、断りなく第三者に転貸しているケースもあるため、必要に応じて近隣住民にも状況を確認してみるといいでしょう。

ステップ3:連帯保証人や家賃保証会社に請求する

賃貸借契約において連帯保証人や家賃保証会社が設定されている場合、滞納した家賃の支払いを請求できます。連帯保証人には賃借人と同等の支払い義務があるため、滞納家賃のほか遅延損害金も併せて請求することが可能です。

連帯保証人に請求する際には、まずは電話や書面で通知し、家賃の滞納状況を説明するようにしましょう。保証人になるのは賃借人の親族であることが多く、保証人から賃借人に連絡がいくことで心理的なプレッシャーとなり、賃借人が自ら支払うケースも考えられます。

また、家賃保証サービスを利用している場合は、家賃保証会社へ連絡をしましょう。家賃の滞納が確認できた場合、家賃保証会社より滞納家賃分の支払いが行われます。

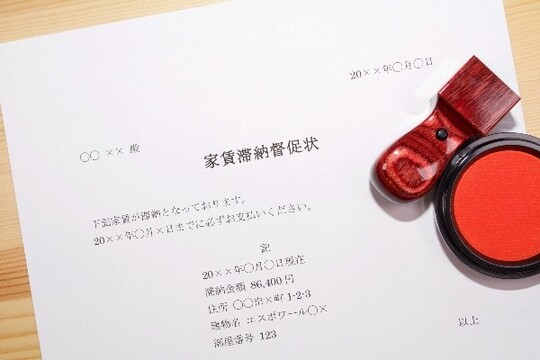

ステップ4:内容証明郵便で催促する

通常の催促で返答がない場合には、次のステップとして内容証明郵便を利用して督促状を送付します。内容証明郵便とは郵便局が送付内容を証明する郵便のことで、「請求した証拠」として後に裁判などの法的手続きに進んだ際に強力な証拠となります。

督促状には、以下の内容を明確に記載します。内容証明郵便は自力で作成・送付することも可能ですが、法的措置へ移行する可能性を考慮し、弁護士などの専門家に依頼しましょう。

内容証明郵便に記載すべき内容

- 賃貸物件の表示

- 滞納している家賃の金額

- 支払い期限

- 遅延損害金の計算方法

- 滞納している家賃等の支払い方法(振込先の銀行口座など)

- 期限までに支払いがなされない場合の対応(契約解除・法的措置の可能性など)

内容証明郵便には「配達証明」をつけ、相手に送達された時期がわかるようにすることで、相手から「受領していない」と言われるリスクを避けることができます。