そもそも土地登記とは

はじめに、登記制度について基本的な知識を解説します。基本的な知識を理解することによって手続き面での理解が深まるため、しっかりと確認していきましょう。

登記の趣旨・目的

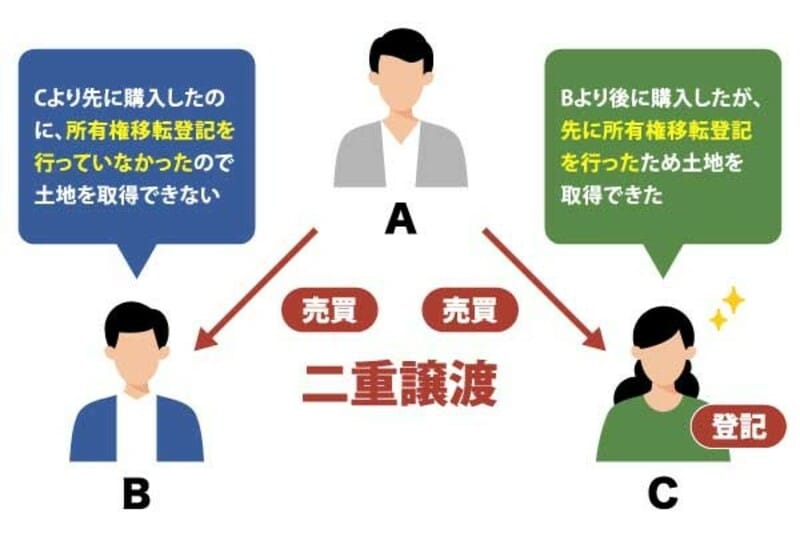

不動産登記制度の目的は、不動産の物理的状況(住所・面積・構造)や、権利関係(所有権や抵当権)などを公示することで、権利者の権利を保護するとともに、取引の安全を図ることにあります。なお、権利関係の登記は義務付けられていませんが、登記をしないと第三者から権利を侵害されるリスクがあります。売買により土地の所有権が移転した場合、登記をしなくても所有権は完全に移転しますが、登記をしなければ第三者に所有権を対抗できません。

例えば、AがBに土地を売却したあと、AがCにも土地を売却し、Cが先に所有権移転登記を備えてしまうと、「先に購入したB」 よりも「先に所有権移転登記を備えたC」が土地を取得したことになります。Bは第三者(ここではC)に対して対抗要件を備える、すなわち所有権移転登記を行わないと所有権を主張できなくなります。ちなみに、民法上「物」の二重譲渡は認められているので、「B」にも「C」にも売却を行う 「A」の行為自体はあり得ます。

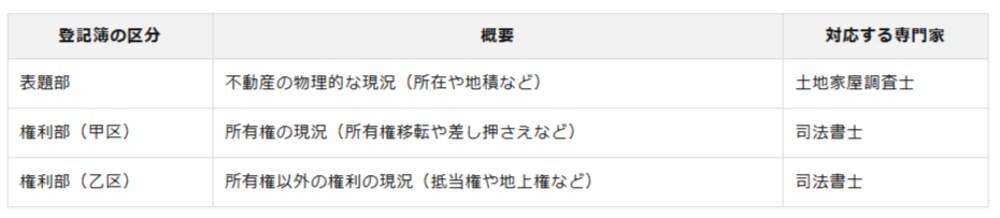

登記簿は、不動産の住所や面積・形状などが記載される表題部と、所有者などの法的関係が記載される権利部に分かれています。前述した通り、表題部は必ず登記しなければなりませんが、権利部の登記は任意となっています。ただし、相続による取得については、2024年からは所有権移転登記が義務づけられました。

このように、登記簿のうち表題部の登記は土地家屋調査士に、権利部の登記は司法書士に依頼することが可能です。

弁護士が登記業務を行うことも法律上は可能ではありますが、登記業務は専門性が高いため、弁護士もまた土地家屋調査士・司法書士に委託することが一般的です。そのため、登記業務を依頼する場合には、最初からそれぞれの専門家に依頼するのがおすすめです。

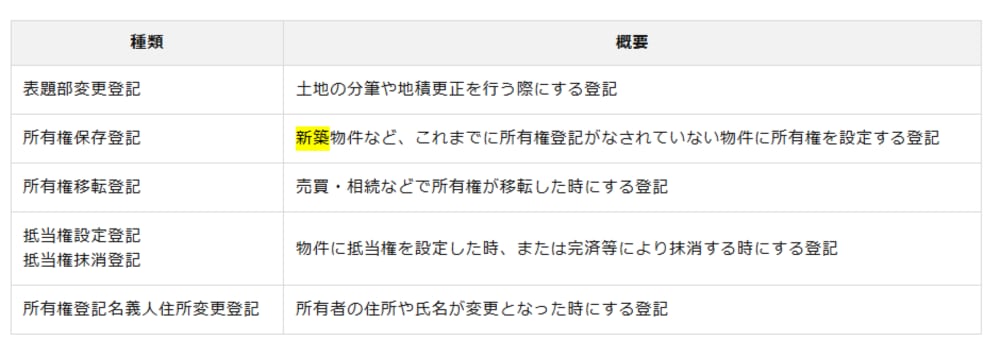

登記の種類

不動産登記が必要となるケースにはさまざまなものがありますが、一般的によく行われる登記は次の5種類です。

例えば、不動産を購入し、その土地に抵当権を設定する場合のように、複数の登記を同時に行うことも(この場合は所有権移転登記と抵当権設定登記)一般的によく行われます。

複数の登記を一括して専門家に依頼する場合、それぞれ単体で依頼するよりも報酬額が低くなることが一般的です。とはいえ、登記を先延ばしにすると権利関係があいまいになるなどのリスクがあるため、登記原因が発生したら速やかに登記手続きを済ませるようにしましょう。