(写真はイメージです/PIXTA)

(写真はイメージです/PIXTA)

地方自治体のSDGsの取り組み状況(1)

SDGsを推進している自治体は78.4%~2018年の8.1%から着実に増加

地方自治体の地方創生SDGsの推進状況*を見ていくことにする(数表1)。

*「令和5年度SDGsに関する全国アンケート」(自治体SDGs推進評価・調査検討会2023年12月公表)n=1439(無回答302自治体)

全国の地方自治体を対象とした内閣府地方創生推進事務局「SDGsに関する全国アンケート調査」結果*(2023年)によれば、78.4%にあたる1,129自治体が「SDGsを推進している」と回答している。

*「令和5年度SDGsに関する全国アンケート」(自治体SDGs推進評価・調査検討会2023年12月公表)n=1439(無回答302自治体)

一方で、残りの約2割にあたる310自治体ではまだ十分に推進されておらず、その内訳は、「今後推進を予定している」(6.3%[91自治体])、「今後推進を検討している」(12.7%[183自治体])、「推進しておらず、今後当面は推進を予定していない」(2.5%[36自治体])が続く。振り返れば2018年時点の「推進している」(8.1%[87自治体])は10%に満たず、この6年間でSDGsを推進する地方自治体が着実に増加しており、SDGs政策が徐々に社会に浸透してきている様子が伺える。

地方自治体によるSDGs推進~総合計画・戦略への反映が影響力

地方自治体が地方創生SDGs政策を推進する上では、総合計画の基本構想や、個別の戦略・政策への反映など、他の自治体内部の計画との整合性を保つアプローチが求められる。

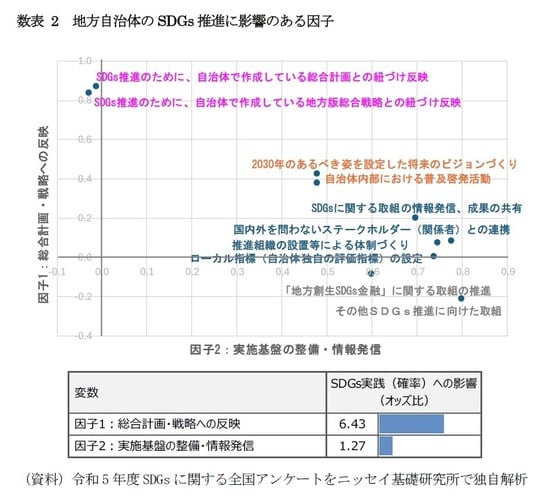

ニッセイ基礎研究所で、先程の全国アンケート結果を独自に解析*1したところ、SDGsの推進に関連して、2つの因子(因子1:総合計画・戦略への反映、因子2:実施基盤の整備・情報発信)が抽出され、さらに「総合計画・戦略への反映」の方がSDGsの推進に対して、より大きな影響力(オッズ比:6.43)を持っていることがわかった*2。

政策の中期的方向性を示し、2030年に向けたSDGsと時間軸が近い総合計画に、SDGsを着実に反映させることの重要性が伺える結果である(数表2)。

*1 数表1にある「SDGsについて推進しているか」を除く10項目(それぞれ「推進している」「推進していく予定である」「推進していない」)を主成分法で分析。成分(因子)1:総合計画・戦略への反映、成分(因子)2:実施基盤の整備・情報発信の2因子を抽出。因子間相関は0.459。信頼性係数は、因子1がα = 0.850、因子2がα = 0.743と高い内部整合性を示しており、説明力も十分である。

*2 ロジスティック回帰分析の結果、モデルは統計的に有意であり(χ² = 573.153, p < 0.001)、Cox-Snell R²は0.329で中程度の説明力を示した。因子1は1.861(p < 0.001)で強い正の影響、因子2は0.241(p = 0.014)で有意。オッズ比は因子1が6.432、因子2が1.272でとなり、因子1(総合計画・戦略への反映)のSDGs推進(確率)に対する影響が顕著であることが確認された。

なお、SDGsを地方創生政策に組み込む意義としては、一般的に「行政、民間事業者、市民など、異なるステークホルダー間で共通の言語を持つことで政策目標への理解が進む」「縦割り業務の合理的な連携が促される」ことや、「中長期的視点」を持てる、「SDGsという世界共通指標で現状の問題を再認識できる」といった効果が得られることとされる。

さらに、官民連携や人的交流の促進といった効果も想定されるが、それらはいずれも自治体自身のSDGs推進への意欲に依るところが大きい。

先程の全国アンケートでは、地方自治体(市区町村)の65.1%が総合計画にSDGsを何らかの形で反映させていることがわかる(数表1)。

また、地方自治体が特に力を入れている取り組み内容*としては、SDGs目標11「持続可能な都市」(33.1%)、SDGs目標3「保健」(31.6%)、SDGs目標4「教育」(30.2%)がそれぞれ3割超で上位となっており、これらの目標が、地方創生SDGsの中核的な活動となっている様子が伺える(数表3)。

*「令和5年度SDGsに関する全国アンケート」調査結果の自治体の取組状況からデータを抜粋してグラフ化した。

町村部で求められる地方創生SDGs~近隣自治体や中核都市との連携

その一方で、SDGsの推進状況を自治体規模別に見ると様相は大きく異なる。市部(東京特別区を除く)では93.9%の自治体がSDGsを推進しているが、町部は65.1%、村部は50.4%と低迷が際立つ。

この背景には、人材や専門性が限られる小規模自治体特有の課題があるとされ、政府は「地方創生人材支援制度」を通じて専門人材派遣を行い、「SDGs自治体施策支援事業」では認定された都市への資金支援を行っているが、それでも地方創生SDGsは手放しで順調であるとは必ずしも言い難い。

ニッセイ基礎研究所の解析*によれば、人口集中地区人口の比率が高い自治体はSDGsが順調に進んでいる一方で、転出者比率や65歳以上人口比率が高い自治体は苦戦している傾向がみられており、専門人材不足のみならず、自治体のモメンタムがSDGs推進に影響を与えている様子も伺える。

*目的変数を、全国市区町村ごとのSDGsの推進状況(1-0)、説明変数を、総人口、転入者数比率、転出者数比率、15歳未満人口比率、15~64歳人口比率、65歳以上人口比率、人口集中地区人口比率、昼夜間人口比率、世帯数(標準化)、核家族世帯比率(対総世帯数)、65歳以上世帯員の単独世帯比率(いずれも2022年国勢調査)、人口一人当たり年間商品販売額(百万)(2021年経済センサス)として、分析対象は、自治体向アンケートに無回答がないサンプル1,437件を抽出、パラメーター推定には一般化線形モデルを用いたロジスティック回帰を適用、係数の検定はt分布に基づいて行い、ステップワイズ法によりモデルを決定した。決定係数は、McFadden's R²が0.125、Cox-Snell R²が0.125であり、中程度の説明力を示した。結果として、人口集中地区人口比率が最も強い正の影響を持ち(回帰係数 = 2.347, オッズ比 = 10.450)、SDGs推進に対して重要な要因であることが確認された。一方、転出者数比率(回帰係数 = -16.135, オッズ比 = 0.000)と65歳以上人口比率(回帰係数 = -4.514, オッズ比 = 0.011)の高さは、負の影響を与えていることがわかる。

これらの問題を解決するためには、地方創生2.0でも強調されている「横(自治体同士のつながり)」により目を向けて、近隣自治体同士の連携や県庁所在都市など「地域の中核都市」と協力しながら、スケールメリットを伴ったSDGsを推進することも、事態打開の有力な鍵の1つと言えるだろう。