(写真はイメージです/PIXTA)

(写真はイメージです/PIXTA)

エシカル消費をめぐる徳島県の取り組み

全国的にも高い徳島県の「エシカル消費」認知率

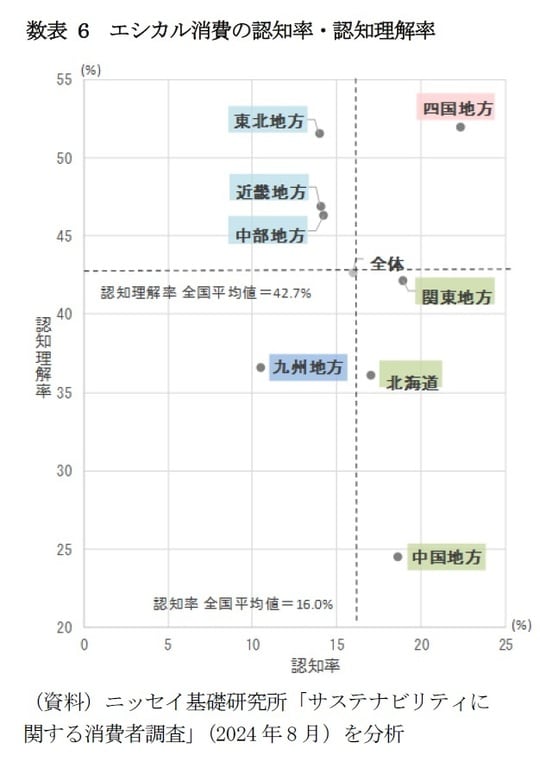

さらに、四国地方の消費経済の側面から注目すべき点は、「エシカル消費」の認知率の高さである。エシカル消費は、消費と密接に関連するSDGs目標12「つくる責任、つかう責任」の中でも、特に「つかう責任」に直結する重要なキーワードである。循環型経済モデルや責任ある消費(Responsible Consumption)の促進には、市民や消費者の広範で積極的な支持と自発的な行動が欠かせない。

このため、今後は2030年に向けてエシカル消費に関する認知や理解の一層の拡大が求められている。特に、徳島県では、その認知度・理解率の両方の高さが見られており(「エシカル消費」の認知率44.9%、理解率20.5%、認知理解率45.7% / n=11)、分析サンプルが少なく参考値としての扱いとはなるが、注目すべき結果である。徳島県は、全国初の「脱炭素条例」を策定し、国を上回る温室効果ガス削減目標を掲げていることでも知られているが、消費経済の側面でも先駆的な多くの取り組みで知られている。

「未来に引き継げるサステナブルな徳島」~県を挙げた地方創生SDGsの推進

徳島県におけるSDGs推進活動は、県の総合計画「徳島新未来創生総合計画(2024年~2028年)」で、「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」の一環として位置づけられている。「未来に引き継げるサステナブルな徳島」が総合計画のサブフレーズとして掲げられている通り、県を挙げて地方創生SDGsを積極的に推進していこうという施政方針がとられている。

総合計画でも、全体戦略とSDGsの17の目標との戦略・政策レベルの対応関係が示されており、施策やKPI(重要業績評価指標)においても、サステナブルな方針が広く反映されている。

また、「産学官金労言士」のパートナーシップの観点でみると、2022年にSDGsの取り組みを広く浸透させる目的で立ち上げられた「徳島SDGsプラットフォーム」には、経済団体、観光協会、医師会、農業・漁業団体、大学機関、マスコミ、金融機関、通信、交通、市長会、町村会、商工団体など、徳島県を含む51団体が幅広く発起人として参加しており、県の総合計画では、2028年度に向けて、毎年度50会員の増加、最終的に485会員の達成を目指している。

徳島県のエシカル消費や消費者問題の取り組み~関係者のパートナーシップを支援

また、徳島県のエシカル消費や消費者問題の取り組みは全国的にも知られている。2017年7月に消費者庁が本庁機能を有する恒常的な拠点として「消費者行政新未来創造オフィス」を県庁に設置しており、県内をフィールドとして実践的・実証的なエシカル消費活動を展開している。

また、その実践において重要な役割を果たしているのが「とくしまエシカル消費推進会議」である。この会議体は、消費者団体、事業者、教育機関、行政などが連携して、徳島県内でのエシカル消費を推進するための母体となっており、SDGsの主要な活動目標の一つである「パートナーシップの推進」において中心的な役割を担っている。

その実践例としては、消費者のエシカル消費への理解促進*1を目的とした催事「とくしまエシカルマルシェ」の開催や、民間事業者がエシカル消費に対する取り組みを宣言する「エシカル消費自主宣言」事業がある。後者は、2020年に内閣府より公表された「SDGsに積極的に取り組む企業の登録制度のガイドライン*2」のさきがけとなる取り組みでもある。

*1 徳島県のエシカル消費の認知度調査でも、これらの活動が認知・浸透に寄与していることが示されており、実際に「エシカル消費」の認知度は56.6%となっている(令和4年~5年は横ばい)

*2 内閣府地方創生推進事務局「地方創生SDGs登録・認証等制度ガイドライン」(2020年10月に公表)

さらに、若年層に向けた取り組みとしては、2019年から徳島県内の全ての公立高等学校に設置されている「エシカルクラブ」事業がある。高校生がエシカル消費を研究・実践する活動であり、これからのローカルSDGsを担う若年層の啓発や人材育成に大きく貢献している。

このように、徳島県の取り組みは、地方自治体が核となって、中央との連携を図り、産学官金労言士のパートナーシップを牽引しながら地方創生とSDGsに取り組む好事例である。

前述のサステナブル・キーワード調査を見ても、幅広くステークホルダーや市民参加を募ることで「コレクティブ・インパクト*」を創出し、地域のダイナミズムに繋げるアプローチの有効性を示唆しているとも言える。

*複数のプレーヤーが協働することで問題解決を図る活動。さまざまな強みをもつ組織や個人が協働することで、新たな視点が加わったり、手段がとれるようになったりすることで、一つの組織では解決しえなかった問題にアプローチしていく点が特徴である。

Kania, J., & Kramer, M. (2011). Collective impact. Stanford Social Innovation Review, 9(1), 36–41.