(写真はイメージです/PIXTA)

(写真はイメージです/PIXTA)

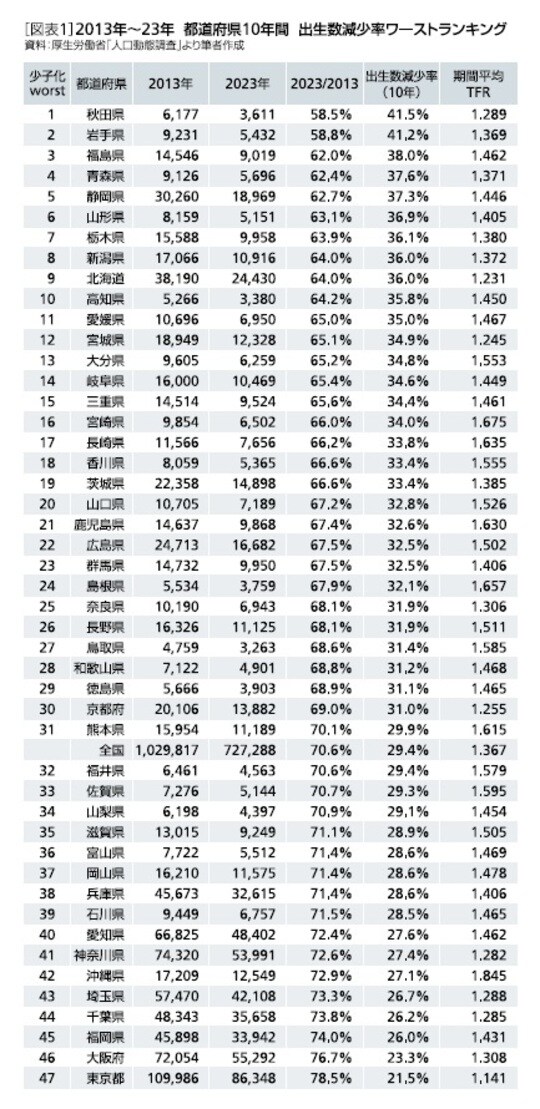

10年間で全国平均は29.4%減なるも、ワースト11位までは4割減

9月に公表された厚生労働省「人口動態調査」2023年出生数確定値によって、2013年から2023年の10年間で見た都道府県の出生数の減少率が明らかとなった。

まず、直近10年間の全国平均出生減少率(以下、出生減率)は29.4%であり、わずか10年で生まれる子どもの数が3割減という深刻な少子化が発生していることがわかる。

全国平均よりも出生減率が高く、より少子化が進んでいる高少子化エリアは31エリアだった。一方、全国平均より減少率が低かった、比較的緩く少子化が進む低少子化エリアは16エリアで、「子どもが生まれる場所が少ないエリアに偏在化」している傾向もより明確となった。

全国平均では3割減であるが、ワースト11位までの秋田、岩手、福島、青森、静岡、山形、栃木、新潟、北海道、高知、愛媛は10年で約4割減というハイスピードな出生減となっており、極めて深刻な少子化状況にあると断じることができる。

東京圏への若年女性の就職期の転出超過が激しい東北圏では、地元の若年女性減から発生する婚姻減からの出生減、という「社会減がもたらす出生数の縮小ループ」が少子化進行に大きな影響を与えている。ちなみに初婚同士夫婦あたりの子どもの数は、全国平均のみならず東北地方でも半世紀前の水準であり、深刻な少子化の原因が「夫婦の子どもの数の問題」とは統計的には全く言えない。そうではなくて、「カップルなくして出生なし」という未婚化が主因であるものの、東北エリアを含めた社会減(若年女性の転出超過)エリアでは、そもそも若い女性が就職で地元から消えていることが婚姻減に直結する状態にある。

それにもかかわらず、自治体が「健康福祉部」マターで少子化対策に取り組み続けて、女性流出を生み出している雇用問題への根本的対策を打たない状況が続く限り、この出生数激減傾向は不変といえるだろう。

【THE GOLD ONLINE おすすめの会員限定記事】