(写真はイメージです/PIXTA)

(写真はイメージです/PIXTA)

早急に出生率をベンチマークにした自治体少子化対策をやめること

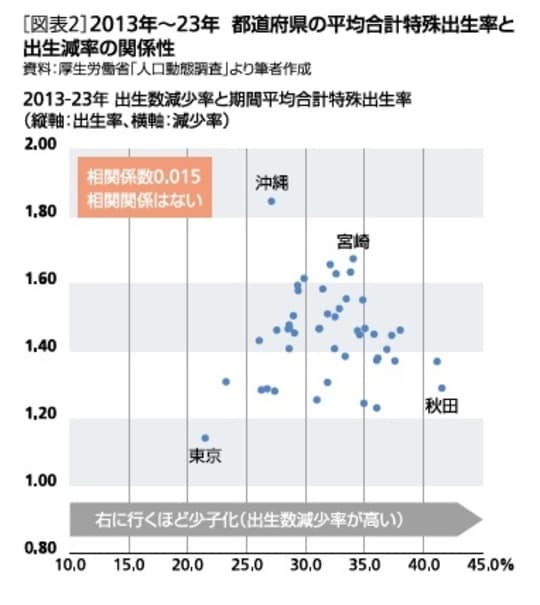

最も緩やかに出生数減している東京、大阪の2エリアのみが約2割減という結果となったが、最もゆっくり少子化が進んでいるこの2エリアの期間平均合計特殊出生率は1.1、1.3と低い。図表1で出生減発生期間(10年)の都道府県の平均合計特殊出生率を最右列に示したが、出生率の高低が少子化のスピードに影響をしているとは言い難い状況であることも示唆されている。

これを分散図で示すと図表2のようになる。図表からもわかるように、10年間の出生率の高さと少子化速度(出生減率)に相関関係はない。出生率が高いから子どもが減りにくいわけでも、出生率が低いから子どもがどんどん減るわけでもないので、出生率の高さで自治体の少子化対策の巧拙を語ることは、統計上の禁じ手であるといえる。そもそもこの合計特殊出生率という指標は現状の「若年未婚女性人流」に対して極めて脆弱な指標なのである。

また、少子化を出生率で語る弊害として、「少子化が加速する対策を良策として打ってしまうリスク」弊害がある。例えば、岩手県のように出生率が高いほど、出生減が激しいエリアなどでは、中山間部などの「少子化が大きく進んでいるものの、出生率が高い」少子化エリアの特徴(自然豊か、待機児童0、低女性雇用、高三世代同居率、高い親との同居率、家が広い、戸建てが多いなど)を少子化対策として推奨してしまうことで、さらに少子化を進めることにもなりかねない。

未婚女性が就職期に地元を去ることが一極集中のメイン事象である*以上、「若い女性もいないのにどうして人口の未来があると思えるのか」に自治体は気づかねばならない。人口減が課題の自治体は、性差による生物学的限界(男性は産めない)という視点で、過疎・社会減対策を根本的に見直すことで、なぜこれまでの地方創生政策、地域少子化対策が奏功しなかったのかに気づくことができるだろう。

*ゆえに、未婚女性が就職期に去るエリアほど、地元の「有配偶率(人妻割合)」が自動的に上昇し、女性1人当たりが生涯に持つ子どもの数を示す出生率も上昇してしまう。地元から若い女性が去ることによる出生率上昇効果が知られれば、「出生率が高いのに出生数が大きく減るのはなぜか」は自明の話となる。

【THE GOLD ONLINE おすすめの会員限定記事】