幼児期に育てたい「やる力」「やらない力」「望む力」

「やる力」「やらない力」「望む力」

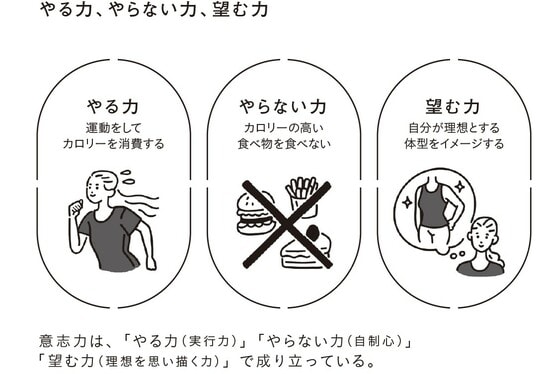

ケリー・マクゴニガル※は、意志力には「やる力」「やらない力」「望む力」の3つがあると言っています。

たとえば、ダイエットをする場合、運動をするのが「やる力」、カロリーの高いものを食べないのが「やらない力」、理想の体型を思い描くのが「望む力」です。

「やる力」は、片づけや生活習慣、日常のルールから始め、4〜5歳くらいからは読み書きの練習なども取り入れながら、少しずつ鍛えていきます。そのうえで、最終的には小学校に入ってから、出された宿題を期限までに行うなどの自己管理能力が身につけられればよいと思います。

幼児期の子どもに特に身につけさせてあげたいのは、「やらない力」です。なんでもやりたい、触りたい時期の子どもに「やらない力」を身につけさせるのは簡単ではありませんが、幼児期に自己抑制能力を身につけられるかどうかが、その後の人生に大きく関わります。

長期的な展望を持ちにくい幼児期の子どもには、未来の自分の理想像を思い描くような「望む力」を育てるのは難しいかもしれません。けれど、子どもの「自分でやってみたい」「もっとできるようになりたい」という気持ちを刺激すれば、「望む力」を育てることはできます。

「やらない力」が人生を決める

「やらない力」が人生にどのような影響を及ぼすかを実証した実験として有名なのが、スタンフォード大学の心理学者ウォルター・ミシェルが行った「マシュマロ実験」です。

4歳の子どもを一人ずつ部屋に入れ、マシュマロを一つ置き、実験者は子どもとある約束をして部屋を出ます。その約束とは、マシュマロは食べたいときに食べていいが、実験者が戻ってくるまで食べずに我慢していられたらもう一つマシュマロをあげるというものです。実験者が部屋を出てすぐに食べてしまう子もいれば、我慢したものの待ちきれずに食べてしまった子、実験者が戻るまで15分間我慢できた子もいました。

この実験には、何年も経ってから驚くべき発見がありました。マシュマロ実験で我慢ができなかった子たちは、その後、学校などで問題を起こすことが多かったのです。ミシェルらが追跡調査をしたところ、15分間待っていた子どもたちは、30秒で誘惑に負けてしまった子どもたちよりもSAT(大学進学適性試験)の成績が210点も高く、大人になってからより収入の高い職業につき、肥満や薬物乱用などの可能性も低かったのです。マシュマロ実験は一例ですが、似たものはほかにもあります。

ニュージーランドで1000人の子どもを誕生から32歳まで追跡する大規模な調査が行われました。これは、子どもの自己コントロール能力を観察や、両親や教師、本人の報告などから多角的に評価し、追跡調査をしたものです。

その結果、自己コントロール能力の高い子どもと低い子どもでは、健康状態や経済的な豊かさ、結婚生活、犯罪率などに大きな差が見られたのです。