早期教育のメリットは3年しか続かない

幼児期に勉強中心の生活を送った子どもたちがその後どのように育つかについて、ボストンカレッジのピーター・グレイ教授の興味深い調査があります。

早期教育に関するさまざまな研究を分析した結果、早期教育に力を入れて育てられた子どもたちは、自由に遊んでいた子どもたちに比べて、特定分野のテストにおいてより高い得点をとることができるとわかりました。けれど、その効果は1〜3年以内になくなり、その後はテストの結果が逆転したそうです。

これは、早期教育が思ったほど有益ではないということだけでなく、長期的に見ると早期教育が弊害を引き起こす可能性がある証拠であるとグレイ教授は指摘しています。その弊害は、特に社会的・感情的な発達の領域に見られるとされています。

1970年代に行われた、遊びを重視した幼稚園の卒園生と勉強を重視した幼稚園の卒園生との大規模な比較調査でも、勉強を重視した幼稚園の卒園生は、最初は学力におけるメリットが確認できたものの、小学4年生になる頃には、比較されたすべての尺度で遊び重視の幼稚園に通っていた子どもたちよりも大幅に成績が悪くなったという結果が出ました。特に、読書や数学における能力の向上がより少なく、社会的・感情的な調整もうまくできていなかったそうです。

遊ぶ子ほど語彙力が伸びるワケ

もう一つ、日本での研究をご紹介しましょう。

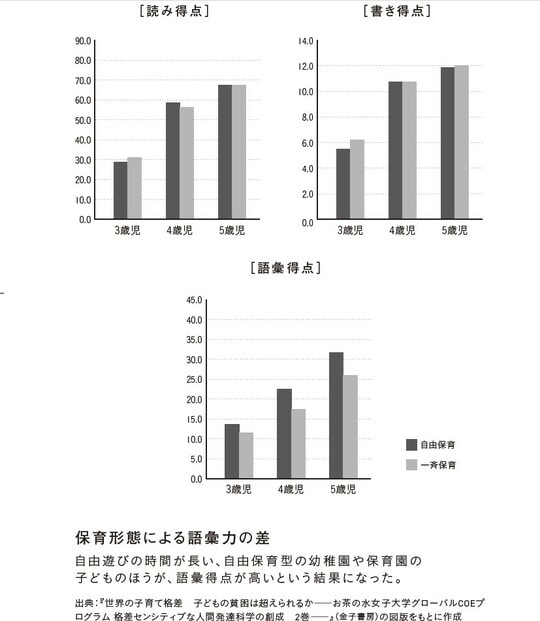

お茶の水女子大学の内田伸子名誉教授らの研究チームが、決められた時間に先取り準備教育を行う「一斉保育型」と子ども中心で遊びの時間を多く取っている「自由保育型」の幼稚園や保育園の園児たちを対象に、読み書きの力や語彙力にどのような差があるのかを調査しました。

調査の結果、どちらの保育型でも読み書きの得点には差がないものの、語彙については「自由保育型」の園児のほうが得点が高いという結果になりました。しかも、その差は3歳よりも4歳、4歳よりも5歳と年齢が上がるほど開いていったのです。

読み書きや算数などの早期教育をしっかり行っていた園児のほうが語彙力が低いのはなぜでしょうか。この研究チームでは、「知りたい」「やってみたい」という子どもの能動的な行動、ペーパー上ではなく直接触れて感じる体験、遊びを通した試行錯誤、お友だちとのやりとりなどがより強く語彙を脳に植えつけた背景があると見ています。