「理解」→「定着」で基礎学力を身につける

医学部入試は難しいと言われますが、応用問題(思考力・判断力・表現力を問う問題)は基礎の組み合わせです。基礎をしっかり理解し、それを使いこなせるかが、応用問題を解けるかどうかを左右します。そのため、基礎固めを完璧にしておくことがきわめて重要です。何事もそうですが、最初に自己流の間違った型がつくと、その後の修正が非常に難しくなりますので、基礎を固めるための勉強法を意識してください。成績の良い受験生ほど、基本的な問題を繰り返し丁寧に解いています。

繰り返しますが、学力をつけるためには、まずは自分のレベルに合った勉強をすることです。誰でも得意科目と不得意科目があります。私が以前教えていた集団授業の予備校の場合、入校時のテストや前年の模試の成績などでクラス分けをされるのですが、全科目の総合点でクラス分けされるため、その受験生の得意・不得意は加味されません。

結果として、特に不得意科目では自分の学力レベルに合った学習ができなくなっていました。例えば、数学と物理は得意、英語は苦手という受験生がいたとすると、苦手な英語では予習するときに知らない単語がたくさん出てきますし、知らない文法や構文も多く出てくるので予習に時間がかかります。こうなると復習の時間が十分に取れませんし、覚えるべきことも多すぎて消化しきれず、結局、苦手な英語が伸びないとなるわけです。

成績が伸びないのは努力していないからではなく、単純に授業やテキストのレベルが合わないからということがよくあります。したがって自分のレベルに合った勉強をすることが、とても大事なことなのです。さらに「今の自分はこのレベルだからこういう力を身につけなければ」という目的意識を持ちましょう。

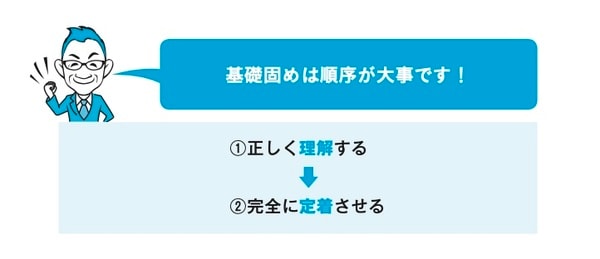

今、自分がどのレベルの勉強をやるべきなのかについては、3段階で考えます。まず第1段階は、基礎的な内容、つまり基本的な問題の解法を理解するということです。第2段階は、理解した基本的な解法を定着させるということです。この2段階がしっかりできれば、基礎が固まった状態と言えます。そのうえで第3段階の、思考訓練、すなわち応用力につながる思考力を身につける訓練に入ります。

まずは「理解」→「定着」でしっかり基礎固めをすることが重要です。

「理解する」とは「説明ができるようにする」こと

一生懸命勉強しているのに成績が伸びない受験生は、基礎がきちんとできていないのに難度の高い問題集ばかりやっていることが多いようです。

応用レベル・入試実践レベルの問題集は、基本的・典型的な解法を「組み合わせて考える」練習のためにつくられているので、基本的な問題や典型的な問題の考え方・解法を「理解する」ための勉強には向いていません。基本的・典型的な問題の解法を「理解する」ためには問題がシンプルな易しめの問題集が良いでしょう。

具体的には苦手な単元でも半分くらいは自力で解ける易しい問題集を選びます。それを、確実に理解できているかどうか確認しながら進めてください。公式の成り立ちや公式の使い方、典型的な問題の解法がなぜそうなっているのかを理解することを、特に意識してください。苦手な科目ほど「理解が難しいから、とりあえずパターンで覚えてしまえ」と丸暗記になりがちなので要注意です。たとえ基本的な問題がスラスラ解けているとしても、パターンの丸暗記では応用問題が解けるようにはなりません。

丸暗記だけになっていないかどうかを見分けるには、どうしてこういう方法で解いたのかを説明できるか確認してみることです。実際、メディカルラボのマンツーマン授業では、生徒に問題を解かせたとき、答えが合っていても、どうしてこの公式で答えが導き出せるのか、なぜこの解法を思いついたかなどを本人に説明させます。説明を聞けば、その生徒がどの程度、理解しているかがわかりますし、本人にも、まだ理解できていないところを気づかせることができます。

自分で勉強しているときも、「この定理を説明できるか?」と考えることはできますし、人に説明するなどのアウトプットの作業をきちんと行うことで、本当に理解しているかどうかがわかります。

また、高校や予備校の授業を理解しているかどうかを見るためには、授業で解法を学んだ問題やその類題を自分で解き直してみるのも効果的です。予備校の先生は説明が上手なので、聞いているとすぐにできそうに感じて、わかった気になりますが、これは先生が解いているのをなぞっているだけです。自分で一から考えて解答するのとは別物なので、解き直しや、説明できるようにする「アウトプット」を行うことが、理解するうえでは重要です。復習するときも、ノートの見直しだけではなく、「アウトプット」の作業が大事になるのです。

授業でノートを取るときは、人に説明する(教える)という意識で書くと理解が深まるので、先生の板書をただそのまま書き写すのではなく、大事なポイントを自分自身や友だちに説明するつもりで書くと良いでしょう。

「定着」は「瞬時に解法が浮かぶ」までアウトプットを繰り返す!

数学であれば、『チャート式』 (数研出版)などの網羅系の参考書や問題集を使って、すべての単元の基本例題や重要例題の解き方や考え方を一つひとつ説明できるかどうか確認します。その確認作業が終わってから解法を定着させる作業に入ります。基礎固めに用いる基本的な参考書や問題集ならば、苦手な単元でも問題を見たらパッと解法が思いつくようになるまで取り組みましょう。このくらいまで取り組んでおかないと、応用的な問題を解くときに使える知識にはなりません。

しかし、繰り返しになりますが、わかっていないのに解法パターンを丸暗記で覚えてしまうのは危険です。解法を他人に説明できるというところまで確認したうえで、定着させる作業に入ってください。

本質的に理解し、定着させるためには、先述した「問題の解き直し」や「解法を思い出す」などのアウトプットの作業を何回も何回も繰り返し行うしかありません。少なくとも3回は取り組んでほしいですし、時間が許せば5 回以上取り組んでください。忘れかけたときに、アウトプットをしたりテストを受けたりして思い出す作業を繰り返すことで、定着率は飛躍的に高まります。

また、苦手な単元があれば、もう一度戻って理解する必要があります。もちろん、最初から完璧にやろうと思う必要はありません。繰り返し取り組む中で、定着率を高めていけば良いのです。26ページで紹介した東京の御三家と呼ばれる難関の私立大医学部に合格した生徒は、『チャート式』の苦手な単元を20回以上解き直したそうです。

基礎固めに用いる基本の参考書や問題集に書いてあることは、すべて大事なことなので、片隅に書いてあることも含め、隅々まできちんと目を通してください。

可児 良友

医系専門予備校メディカルラボ 本部教務統括