実行できる計画作成のコツ

具体的な学習計画を立てるという段階に移りますが、最初から中・長期の計画を細かく立てすぎないようにしましょう。計画を立てる段階は、やる気に満ちていて「頑張ればなんとかできる」と考え、無茶な計画を立てがちです。その結果、数日のうちに、計画通りに勉強を進めることができなくなり、やる気もどんどん下がってしまいます。一度、気持ちが落ちてしまうと立て直すのは大変ですし、計画の修正も手間がかかります。

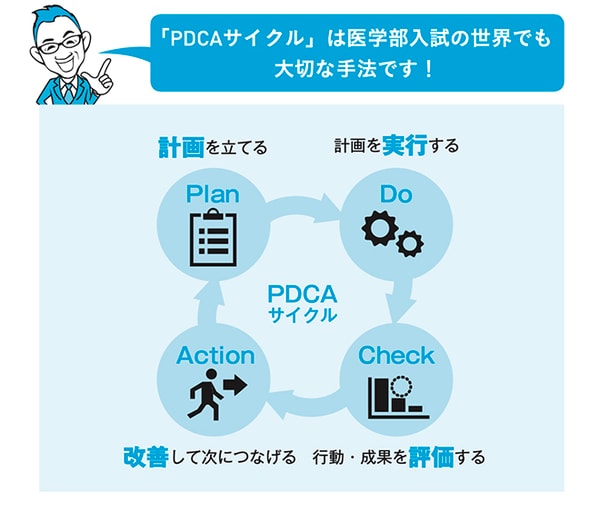

まずは、中・長期の計画を大まかに立て、それを基に短期間(1週間)に絞った詳細な計画(Plan)を立てると考えてください。その後、詳細な計画に従って実行(Do)し、 その成果を評価(Check)し、次の1週間の計画を立てる際に課題点を改善(Action)して、より実行可能で効果的な計画を立てるという流れになります。その後も計画(P)、実行(D)、評価(C)、改善(A)を繰り返し、どんどん計画をブラッシュアップしながら、医学部合格レベルの学力を身につけるための学習を進めていきましょう。

基本的なレベルのテキストからスタート

さて、メディカルラボでは、生徒一人ひとりの学力と志望大学に合わせて個別のカリキュラムをつくるのですが、これを、中・長期の学習計画の概要を考える際の参考にしてください。

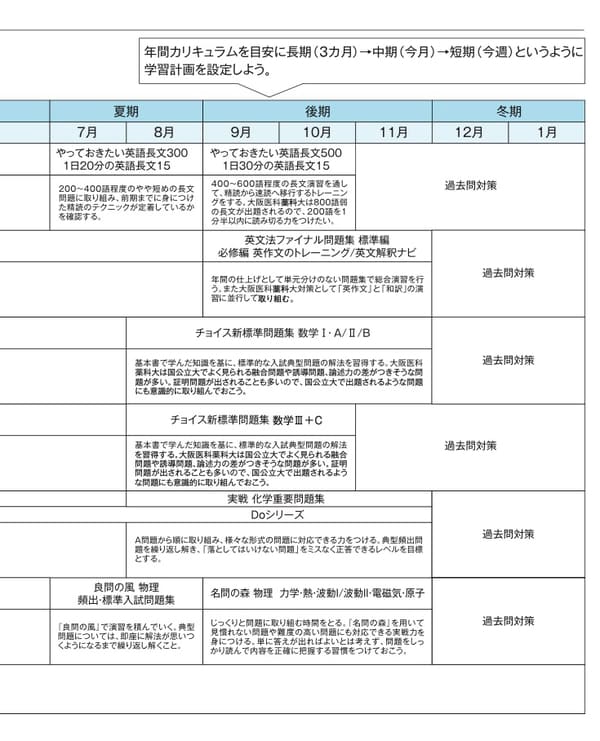

基礎の穴埋めをするために、その生徒の学力に合わせた基本的なレベルのテキスト(参考書・問題集)から始め、ゴールとなる大学入試レベルの問題に合わせたテキストへと進んでいきます。1年間を前期(4月~6月)、夏期(7月・8月)、後期(9月~11月)、冬期(12月・1月)に分け、目標に合わせたテキストで学力を伸ばしていきます。

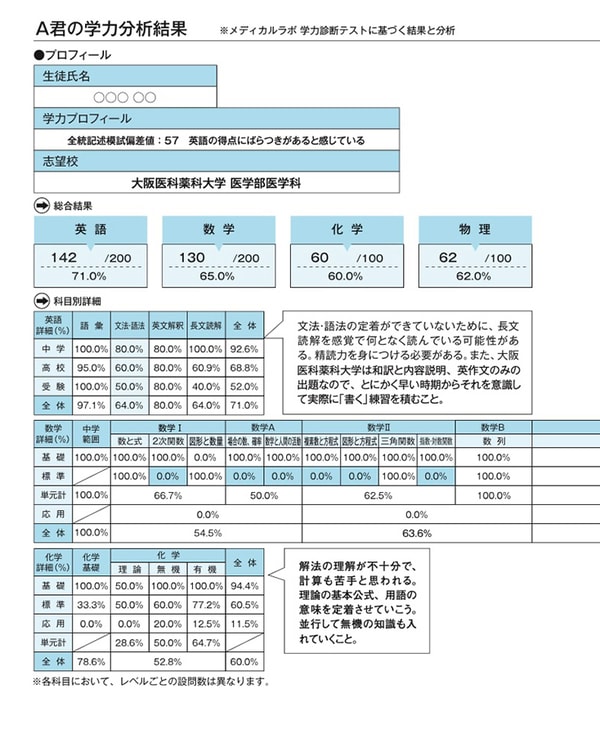

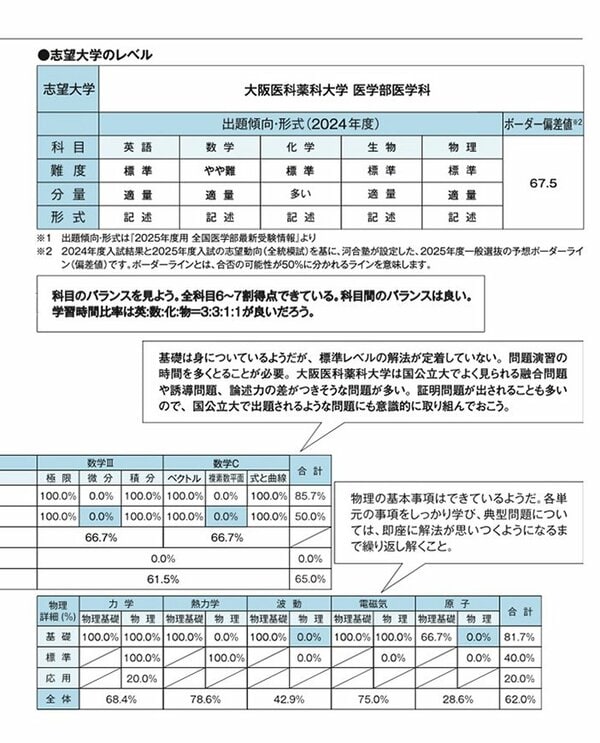

例えば、大阪医科薬科大学志望のA君は、メディカルラボの学力分析結果に基づいて、目標と使用するテキストを下記ように設定しました。A君の場合、英語と物理は6月まで、数学と化学は7月までに基礎固めをし、その後、実践レベルの問題演習で応用力を身につけ、11月以降は順次、直前対策に入っていく設定です。

問題集は3回以上繰り返す

学習計画で取り組もうと決めた問題集は、少なくとも3回以上繰り返して取り組みましょう。大切なのは丁寧に1回だけやるよりも何回も繰り返したほうがより定着度が高まるということです。

しかし、何回も繰り返そうとすると、時間がかかるので、2周目、3周目はできなかった問題だけ取り組む、あるいは少し不安な問題だけ取り組むことにし、2周目は1周目の3 分の1ぐらいの時間、3周目はさらにその半分ぐらいの時間で済ませるなどの工夫が必要です。

例えば新学年から夏休み前までの3カ月を考えた場合、最初の2カ月で1周目をこなし、次の3週間で2周目を終わらせて、最後の1週間で3周目に取り組むというイメージで良いと思います。1周目から完璧さにこだわって時間をかけすぎるよりも、2周目、3周目があるので「1周目は7割くらいの問題を自分で解けるようになれば良い」程度に考え、早めに全範囲をやるほうが効率良く進められます。

例えばPart24まである1冊の問題集を2カ月間(8週間)で解くとすると、1週間で3パートというペースになります。ほぼ、2日間で1パートを解けば良いことになりますが、予備日をつくっておくことが大切です。具体的には、1週間の中で週末は予備日にあて、急な予定が入って取り組めなかった問題などをこなすための時間として確保しておきましょう。同時に、予備日は翌週の計画作成日と復習日としても活用します。

自分の学習スピードをつかんで計画の実行力を上げる

まずは予備日を計画作成日として活用しましょう。前述の通り、詳細な計画を立てても実行できないと、どんどんやる気もなくなってしまいます。詳細な計画(P)は1 週間単位で立てて実行(D)し、週末に評価(C)、改善(A)したうえで翌週の詳細な計画(P)を立てることで実行可能な計画ができます。最初から長期の細かい計画を立てるのではなく、大まかに1年の学習の流れを考え、そこから2、3カ月単位に分けて使用する参考書・問題集を考えます。その次に1カ月当たりの目安を立て、それを1週間の細かい計画に落とし込みます。また、週ごとの計画を立てる際は、自分の学習スピードを意識できるとなお良いでしょう。

そのためには常に時間を計りながら学習に取り組み、自分の学習スピードをつかんでおきましょう。自分の学習スピードに合わせて計画を作成することで計画の実行力は上がります。なお、英語と数学は基本的には毎日取り組むように計画してください。合否に大きく関係する教科であることと、理科などに比べ理解すべきことや覚えることが多いため、間隔を空けてしまうと効率が悪くなり、計画実行の妨げになる場合もあります。

さらに、予備日を復習日にあてることも大切です。問題集を先に進めるだけでなく、特に苦手な科目・単元は何度も復習しないとなかなか定着しません。週末の予備日を復習日としておくことで、計画をより実行可能なものにするだけでなく、定着を意識した学習ができるのです。1カ月あたり4週間(28日)として、予備日を除いた計画実行日を週5日とすると実質20日間となりますから、月に8日間程度は進度調整と復習にあてる期間となります。

8日間の予備日のうち3~4日は月末にまわし、1カ月の復習日にあてると、精度の高い学習ができます。

可児 良友

医系専門予備校メディカルラボ 本部教務統括