不動産登記とは?基礎知識を解説

はじめに、不動産登記に関する基礎知識を解説します。

基本的に不動産登記は法的な義務ではないものの、怠ると第三者に対して自分の所有権を主張できないため、しっかりと基本的な知識を理解し、正確に手続きを済ませることが求められます。

不動産登記の役割と目的

不動産登記とは、土地や建物といった不動産に関する情報を法務局で記録し、権利関係を公的に管理する制度です。登記制度の最大の目的は、誰がその不動産の所有者であるか、またその不動産にどのような権利関係が存在するかを明らかにすることにあります。

例えば、土地を購入した際にその土地の登記を行っていれば、他の誰かが勝手に「これは自分の土地だ」と主張することはできません。また、不動産を担保にして融資を受けるときや相続の場面でも、その不動産の所有者が誰なのか、どんな土地なのかといった登記の内容が非常に重要になります。つまり、不動産登記は「不動産の身分証明書」のようなものといえます。

不動産登記簿は、大きく「表題部」「権利部(甲区・乙区)」の3つに分かれており、それぞれ異なる情報が記録されています。

表題部には、その不動産の物理的な情報として、所在地や地積、構造などが記載されており、土地家屋調査士が登記手続きを担当します。表題部に関する解説はこちらのコラムで詳しく解説しているため、ぜひ併せてご覧ください。

【関連記事】土地登記の費用はいくらかかる?目安や内訳を解説

これに対して、権利部の甲区には所有権に関する事項が記録されており、所有権が誰から誰に移転されたのかということや、差し押さえの有無などが記載されます。また、乙区には所有権以外の権利が記録されており、金融機関が設定する抵当権や根抵当権のほか、地上権や賃借権、地役権などが該当します。

登記を行うタイミング

不動産登記は、所有権が移転したタイミングやローンを借りる際など、法的に重要な局面で行われます。

例えば中古マンションを購入した際には、前所有者から自分に所有権を移すための「所有権移転登記」が必要になります。このとき金融機関から住宅ローンを借りて購入する場合、金融機関が抵当権を設定するための「抵当権設定登記」も同時に行われます。

基本的には表題部・権利部に記載されている内容に変更が生じる際に登記が必要となりますが、このように複数の登記を同時に行うことも実務上多く行われているため、必要に応じて司法書士などの専門家に相談するようにしましょう。

登記を怠るリスク

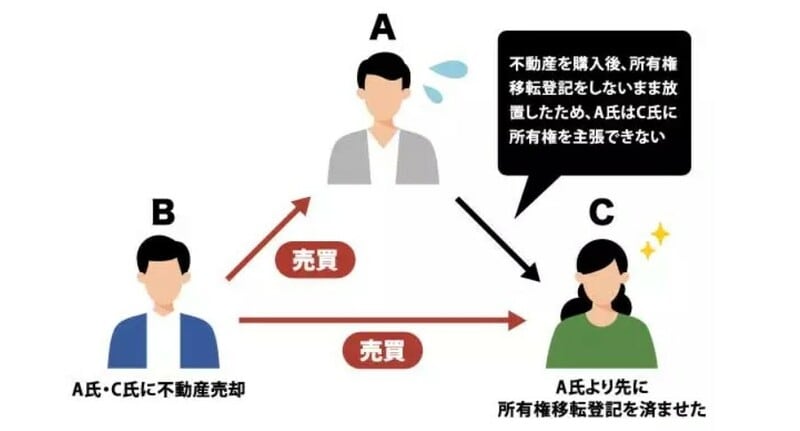

不動産登記は法律上の義務ではありませんが、登記を怠ると重大なリスクを抱えてしまうことになります。これは民法により、登記をしていない場合、自分が所有者であることを第三者に証明できないとされているからです。このことを法律用語で「第三者に対抗できない」といいます。

例えば、A氏がB氏から不動産を購入し、A氏が所有権移転登記をしないまま放置していたところ、B氏がC氏に対してもその不動産を売却し、C氏が先に所有権移転登記を済ませてしまったとします。この場合、A氏はC氏に対して「その不動産を先に買ったのは自分なので、その不動産の所有権は自分にある」と主張することができなくなってしまいます。

このように、登記を怠ると権利関係が曖昧となり、せっかく取得した不動産の権利を他人に奪われてしまうリスクも生じてしまうため、必ず登記手続きを済ませるようにしましょう。