(写真はイメージです/PIXTA)

(写真はイメージです/PIXTA)

「令和の米騒動」はなぜ起きた?

近年、米の需給問題は「令和の米騒動」として広く注目を集めるようになっている。米は日本の食文化において中核をなす食材であり、その安定供給は国家の食料安全保障において極めて重要である。近年の米不足は単なる一過性の問題ではなく、供給の不安定化と需要構造の変化が相まって、長期的かつ深刻な課題であることは明らかである。

供給面では、長年に渡る減反政策、気候変動や自然災害の頻発、そして農業従事者の高齢化による労働力不足が、生産に大きな影響を及ぼしている。一方で需要面においては、消費者の食生活の多様化や人口減少に加え、インバウンド需要の急増が需給バランスを一層複雑化させている。

さらに在庫管理も重要な課題である。急激な需給変動に対応するためには十分な在庫を確保する必要がある。万が一、在庫管理を誤ると短期的な供給不足や価格の急騰を引き起こし、消費者や流通業者に大きな影響を与えるリスクがある。

こうした複合的な要因を踏まえ、需給バランスを安定させるためには、生産面に限らず、消費側の意識変容や物流インフラの整備、さらには柔軟な政策が求められている。在庫管理の強化に加え、迅速かつ的確な需給調整体制の構築が不可欠である。本レポートでは、米不足の背景を多角的に分析し、需給・供給・在庫の視点から課題整理を実施する。

1.長期の減反政策と政府の政策

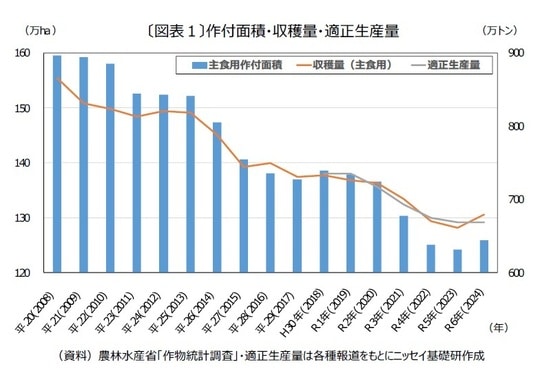

1971年から2017年まで、約50年わたり実施した減反政策は過剰生産を抑制するため、稲作面積を減少させることを目的に導入されたものである。その結果、水田面積・米の生産量は着実に縮小している(図表1)。

政策は2018年に形式上は終了したが、現在も政府は「適正生産量」の指標を毎年提示しており、さらに他作物への転作補助支援策も継続・拡充されている。このため実質的な減反政策が継続しているとの見方も可能である。実際、政策廃止後も水田面積・生産量は減少している。