近年「令和の米騒動」とも呼ばれる米不足が社会問題化しています。背景には、長年続いた減反政策や気候変動、高齢化による供給力の低下に加え、人口減少とインバウンド需要による需要の構造変化、そして在庫管理の不備が複雑に絡み合っています。本稿ではニッセイ基礎研究所の小前田大介氏が、米の安定供給を脅かす要因を〈供給〉〈需要〉〈在庫〉の3つの視点から多角的に分析し、今後の政策課題について詳しく分析、解説します。

(写真はイメージです/PIXTA)

(写真はイメージです/PIXTA)

後継者不足に重いコスト負担…生産の危機も

農業従事者の高齢化と若年層の農業離れは、米の生産体制に深刻な影響を及ぼしている。

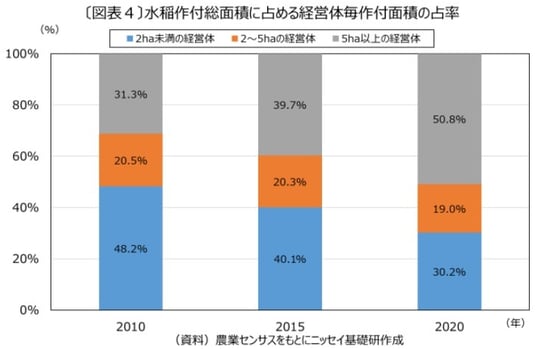

2020年の水稲作付面積2ha未満の小規模な経営体が全体の約3割を占めている。但し、1経営体あたりの作付面積は徐々に拡大傾向にあり、構造転換の兆しが見え始めている(図表4)。

米に限らず、農林業全体で後継者不足が続いており、耕地面積規模が小さい程、65歳以上の経営者が占める割合が高い。持続的な生産体制の確保が困難となっている(図表5)。

近年のインフレは、農業分野にも大きな影響を及ぼした。特に資材やエネルギー価格の高騰、物流コストの上昇が小規模農家にとって大きな負担となっている。

実際に、1ha未満の農家では、5haの農家と比べて単位面積あたりの生産コストが2倍近くかかっており、経営の持続性に深刻な懸念が生じている(図表6)。