(写真はイメージです/PIXTA)

(写真はイメージです/PIXTA)

変化する食生活と米の需要

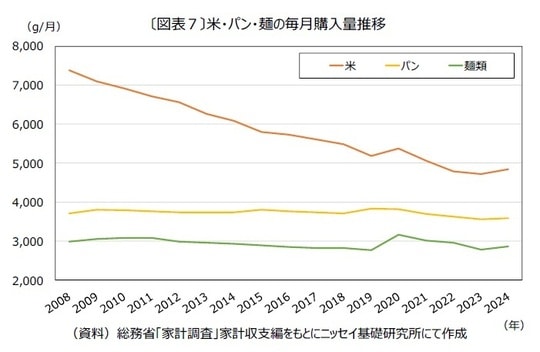

日本の食生活はこの数十年で大きく変化し、パンや麺類といった他の炭水化物の消費が拡大する中で、米の需要は長期的に減少した(図表7)。

さらに、人口減少の進行により、米を消費する人口そのものも減少しており、全体の需要縮小に拍車をかけている。

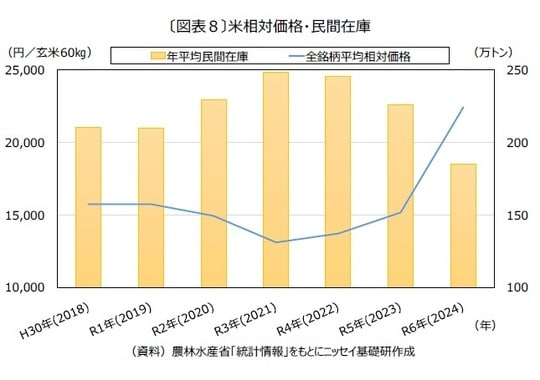

長期的な需要減少の中で、足元ではコロナ禍の収束に伴い家庭内調理が増加※1したことや、インバウンド需要の回復など※2により米の需要が増加し、2023年度から年間平均民間在庫量は減少した。2024年以降も在庫量が回復せず、全銘柄平均相対価格も上昇している(図表8)。

※1 総務省家計調査

※2 農林水産省米の基本指針(案)に関する主なデータ等訪日外国人数の推移及びインバウンドによる米の需要増に係る試算

在庫管理の重要性

1.近年の在庫量減少

日本では米の安定供給と価格の安定を図るために、民間在庫※3と政府備蓄米という二つの仕組みがある。民間在庫は農家や流通業者が市場での販売を目的に保有しているものである。政府備蓄米は、災害や不作など非常時に備えて国が計画的に保有し、主に価格の急騰や供給不安が生じた際に市場に放出される。

米は長期保存が可能な食品であり、適切な在庫管理を行うことで需給の急変に対応することが可能な食品である。しかし、2022年以降は民間在庫の在庫量は減少傾向にあり、安定供給への懸念が高まっている。民間在庫量の減少が市場の価格急騰や供給不足を招いたのである。

※3 玄米の取扱数量が年間500トン以上の届出事業者の在庫量に10a以上の作付生産者の在庫量推計値を加えたもの

2.政府の備蓄米放出対応が後手に回った

備蓄米放出が後手に回った背景には、複数の要因が重なっていた。まず急激な需給変動に対し、情報収集と予測が追いつかず適切なタイミングを逸した点だ。加えて、市場価格の下落を避ける目的から、備蓄米放出に慎重な姿勢が取られた結果、需給安定よりも価格維持を優先する構図となったのである。最後に、制度上の制約や関係機関との調整に時間を要するため、緊急時であっても機動的な放出が困難な構造も課題である。今回の事象を機に備蓄米制度の運用見直し、需給変動に即応できる運営の構築の必要性が喚起されている。

“米が足りない時代”に、どう向き合うか

令和の米騒動と呼ばれる米需給の混乱について、供給・需要・在庫の3つの視点から分析を行った。長年にわたる減反政策の影響や、気候変動・高齢化・インフレによる供給力の低下、食生活の多様化と人口減少による需要の構造的変化、さらには短期的な需要増加とそれに伴う在庫逼迫が複合的に絡み合い、現在の不安定な米市場が形成されている。

今後、米の安定供給を維持するためには、生産調整や政策誘導に依存しすぎない持続可能な農業構造の再構築が不可欠である。需要の変動を捉えた的確な在庫戦略、そしてリスクに即応できる迅速な政策判断が求められている。農業を支える現場の声を政策に反映させつつ、消費者と生産者双方の信頼をつなぐ調整機能の強化こそが、これからの米政策の鍵となるだろう。