医学部入試のスタートラインに立てているのか?

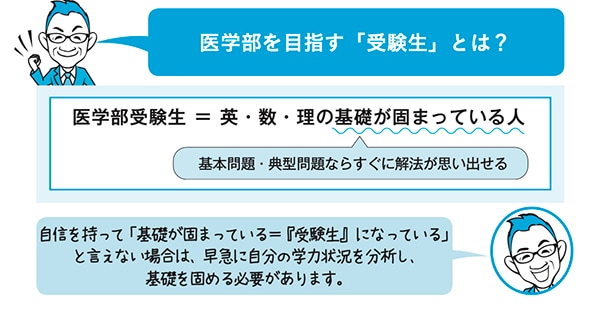

「医学部を目指す『受験生』にあなたはなっていますか?」受験を意識して勉強を始めた人を「受験生」と考える人、あるいは、高校3年生を「受験生」と考える人も多いようですが、私はそれだけでは「受験生」としては不十分だと考えます。

特に医学部を目指すのであれば、英語・数学・理科については基礎に穴がなく、基礎固めがしっかりできた状態になって初めて「受験生」になったと言えるのではないかと思います。基礎が固まった状態とは、各教科の基本的な問題や典型的な問題であれば、見たら瞬間的に解き始めて正解を導き出せる状態です。そう考えた場合、あなたは医学部を目指す「受験生」になったと言えるでしょうか。

自分の学力を客観的に分析する

自分の学力を客観的に分析するためには、下記のメディカルラボの学力診断テストを受けることをお勧めしますが、自分でもある程度の診断は可能です。

例えば数学なら数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学A、数学B、数学Cのすべての単元ごとに、得意3点、普通2点、苦手1点(例えば、場合の数と確率1点、ベクトル2点など)のように点数をつけます。点数つけに迷う場合は、模試の結果も参考にすると良いでしょう。

こうした自己診断でわかった結果は、学習計画を立てるときに問題集のレベルを決める参考になります。さらに、どの分野から手をつけるべきかの優先順位も明確になります。基礎固めのための問題集を選ぶときには苦手な分野に着目して選ぶのですが、例えば数学だったら自分の最も苦手な単元の問題を見たときに、半分ぐらいは自分で解けそうなものを選ぶのが良いでしょう。

目指す大学によって求められる基礎学力は異なる

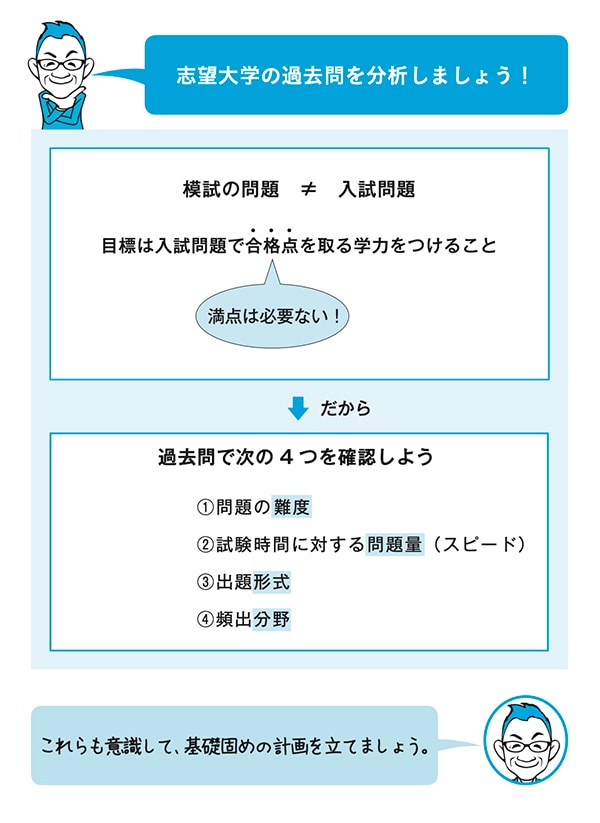

同じ医学部でも大学によって入試問題の出題傾向はさまざまです。志望大学の出題傾向を調べ、問題の難度、試験時間に対する問題量(スピード)、出題形式、頻出分野についても科目ごとにチェックしましょう。これらは志望大学の対策をする際に、とても重要になってくるのですが、基礎固めをする際にも志望大学の出題傾向を意識することで、より効率良く合格に近づけます。

医学部に合格するためには「模試で良い成績を取らなければ」と考える受験生が多いのですが、模試と実際の入試問題は異なりますから、高い偏差値を取ることだけを目標に勉強していくことは得策ではありません。同じ医学部でも、大学ごとに出題傾向が大きく異なるため、合格するのに必要な学力も、目指す大学によって異なります。志望大学の問題の難度、問題量、出題形式、頻出分野を意識して、それを解くのに必要な学力を身につけていきましょう。

例えば、志望大学の頻出分野が明確であれば、その分野は重点的に基礎を固める必要があります。また、志望大学の出題形式に合わせた基本問題集を基礎固めに使えば、効率の良い対策につながります。志望大学の問題量が多い場合は、ただ問題を解くだけでなく、スピードを意識した訓練が必要になりますし、典型的な問題しか出ないということであれば、基礎固めが入試対策に直結することになります。

いわゆる難問がほとんど出題されない大学であれば、典型的な問題を確実に解けるようにすることで、国公立大の医学部でも合格できる可能性が十分に生まれます。このように基礎固めの段階でも、志望大学の出題傾向を意識して取り組むことが、医学部合格への「最短ルート」につながるのです。

可児 良友

医系専門予備校メディカルラボ 本部教務統括