※画像はイメージです/PIXTA

※画像はイメージです/PIXTA

「息が詰まる」家の中

そこで僕が医者に希望したのは、

2.通院のための交通費や医療費は確保したい

というふたつだった。なぜお金のところにこだわったかというと、病院に通えなくなったらアウトだから。これができなくなったら非常にまずい。せっかく自分が助かる光明が見えたというのに、その唯一の糸すら切れてしまう。僕としては、そこはどうしても譲れない一線だったのだ。

医師からの説明の結果、親の対応は大きく変化した。以前のような突き上げもなくなったし、経済的な部分でも援助してくれた。脅かされない安心感があるから、家族との会話の量も増えたし、居間に降りていくことに恐怖を感じなくなった。そして何より、家の中の空気が変化した。端的に言うと、家の中で呼吸ができるようになった。そこで初めて僕は自覚できたわけだ。今まで気がつかなかったけれど、これまで自分は、家の中で呼吸ができていなかったのだと。「息が詰まる」という表現があるけど、これを考えた人は天才だと思った。まさにそういう感じなのだ。

両親が見せてくれた理解の態度には、今も本当に感謝している。やってもらって嬉しい支援はいろいろあるけれど、僕にとっては先のふたつがその筆頭。そしてこのふたつは、「家族にしかできない支援」なのだと思う。家族だって万能ではない。家族にできないことはほかの人たちに任せて、家族には「家族にしかできない支援」のほうに注力していただく。そういうのはどうでしょうか?

(2015年6月執筆)

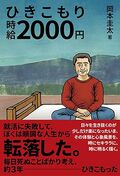

岡本 圭太