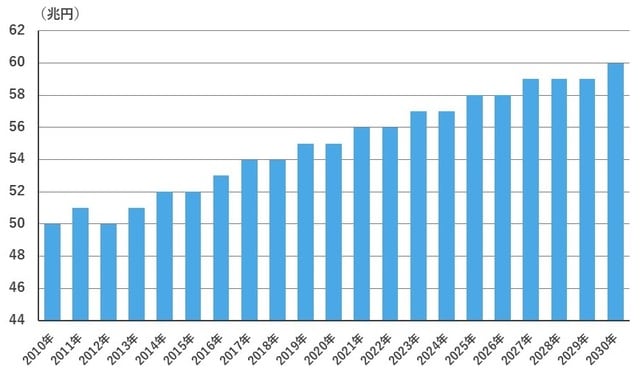

高齢化に伴い拡大する「相続市場」

今年2025年には「団塊世代」のすべてが後期高齢者(75歳以上)となり、我が国の高齢化はさらに加速します。

2024年時点での日本の高齢化率(総人口に占める高齢者(65歳以上の人)の割合)は29.3%でしたが、2040年には約35%、さらに2060年には約38%まで上昇すると予測されています(『令和6年版高齢社会白書』内閣府)。

高齢化社会は同時に、人口に対する死亡者の割合が増加する「多死社会」となることをも意味します。高齢化、多死社会化を背景として、相続資産の市場規模も、拡大の一途をたどっているのです。

そんな「相続市場」の規模には、種々の推計がありますが、野村資本市場研究所によると、2025年は58兆円、2030年には60兆円の市場規模になると推計されています。

相続市場において資産の大きな割合を占めているのが不動産です。国税庁の「令和5年分相続税の申告事績の概要」によれば、2023年度に日本で相続された財産のうち、不動産(土地、家屋)が占める割合は40.1%でした。

この土地・建物の内訳は不明ですが、被相続人(亡くなった方)が賃貸経営のために保有していたアパートなども、一定割合で含まれているはずです。

これが、投資の対象となる相続アパート市場となります。

相続でアパートを取得した相続人が、早期の売却を望むケース

相続によりアパートを取得した相続人(配偶者や子)は、そのまま賃貸経営を続けることもありますが、早期の売却を望むこともあります。代表的なのは以下のようなケースです。

①賃貸アパート経営をしていた夫が亡くなり、妻が相続したものの、賃貸経営のことはわからないし、やりたくもない。それよりもまとまった現金があったほうがいいと考え、売却を希望するケース。

②亡くなった親が所有していたアパートを複数の相続人(兄弟姉妹など)が相続した場合、それぞれの考え方が異なっていたり、そもそも関係が疎遠だったりすると、共有名義で賃貸経営を続けるのは困難。そこで、現金化して分割したいと考えるケース。

③高齢の被相続人が亡くなる前、相続トラブルの予防などを理由に融資の返済が済んでいるアパートを売却して資産整理するケース。

これらは世間によくある話で、決して珍しいことではありません。

相続アパートを狙う「3つのメリット」

メリット① 所有者が売却を急ぎ、かつ、相場価格にこだわらない

相続アパートの売却を希望する人は、早く売りたいと考え、相場価格にこだわらないことがよくあります。投資家からすると、相場価格よりも安価に中古アパートを購入できるチャンスになります。これが、相続アパート市場を狙った不動産投資術の1つめのメリットです。

メリット② 所有者が賃貸経営に関心がなく、建物を放置気味

また、相続でアパートを取得してとりあえず所有を続けているものの、賃貸経営にあまり関心がないという人も少なくありません。そういう人は建物などもほったらかしに近い状態にしています。そのようなアパートを安価に取得できれば、リフォームなどによって大きくバリューアップできる可能性があります。これが2つ目のメリットです。

メリット③ 多数の物件が顕在化している

そして3つ目のメリットは、最初に述べたことと重なりますが、相続市場は拡大しているため、物件は多数存在しており、チャンスが多いことです。

こんな相続アパートが狙い目!

もちろん、相続アパートならなんでもいいというわけではありません。割安で購入できる可能性が高く狙い目となるのは、下記のような特徴を持つアパートです。

①築20~30年程度の中古アパート

②融資の残債がゼロか、ゼロに近い

③賃貸募集をしていない、修繕をしていない

④売却価格は、5,000万円前後を中心に3,000万円~1億円程度

築5年以内といった築浅の物件は、購入時の価格が記憶にあるため、売買価格がそれに引きずられて高くなりがちです。一方、築20~30年程度経過している物件は、売主が現時点での適正価格を判断しにくいため、交渉をしやすくなります。

また、この程度の築年数が経っていると、物件購入時に受けた融資の残債がゼロか、ゼロ近くまで減っているので、その点でも売主は売りやすく、価格交渉にも応じやすくなります。

また、賃貸募集がされていなかったり、修繕がされていなかったりする物件は、所有者が賃貸経営に興味を持っていないことを表します。

そして、このような条件を持つアパートは、不動産賃貸事業を経営している法人(不動産投資会社)での所有ではなく、個人名義で所有されているため、売買しやすくなっています。

購入候補となる「相続アパート」の見つけ方

では、どうやってそのような相続アパートを見つければいいのでしょうか。

それには、物件の登記簿を確認すればいいのです。ポータルサイトなどで、上記の①②に当てはまるアパートで気になる物件があったら、物件情報の登記簿謄本を確認してみましょう。登記簿謄本は、物件を仲介している不動産会社に依頼すれば、無料で入手できます。

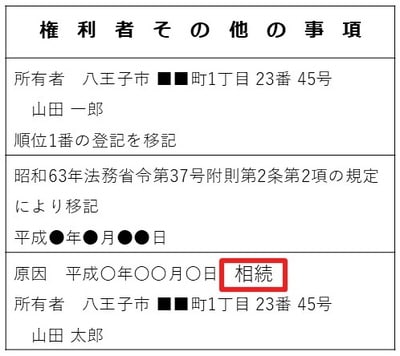

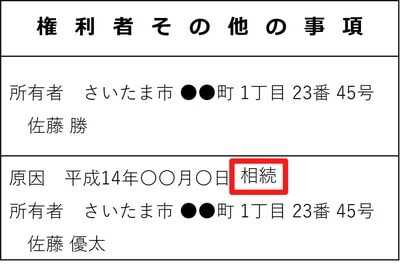

そして、登記簿謄本の「権利部(甲区・所有権に関する事項)」に、「相続」の文字がないかを、まず確認します。現所有者の取得の「原因」に「相続」と書かれていれば、相続により取得された物件だとわかります。

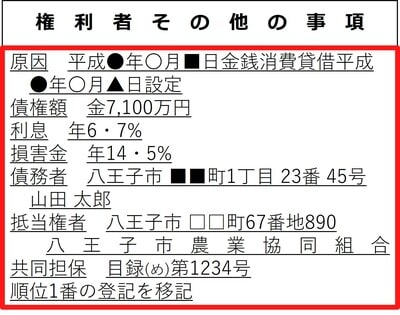

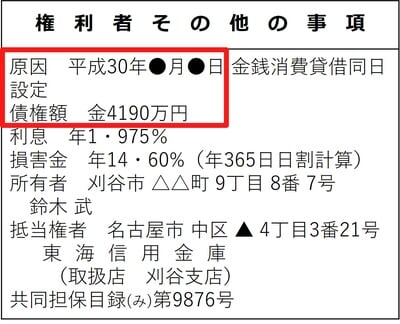

次に、「権利部(乙区・所有権以外の権利に関する事項)」で、借入残債の借入の状況を確認します。借入残債があれば抵当権が設定されており、債権額も記載されています。抵当がついていない、あるいは購入価格に対する残債が少ない物件が狙い目です。

販売されていたアパートと、その物件の登記簿の事例を見てみましょう。

いずれも、実際に私たちが購入した物件を基に作成しています(氏名、金融機関名は仮称です)。

◆事例①東京都八王子市のアパート

価格:9,500万円

築年数:18年

利回り:10%

◆事例②埼玉県さいたま市のアパート

価格:5,000万円

築年数:22年

利回り:14%

◆事例③愛知県名古屋市のアパート

価格:6,500万円

築年数:20年

利回り:12%

このように、相続アパート市場を狙えば、高利回りの中古アパートを割安で入手することができます。

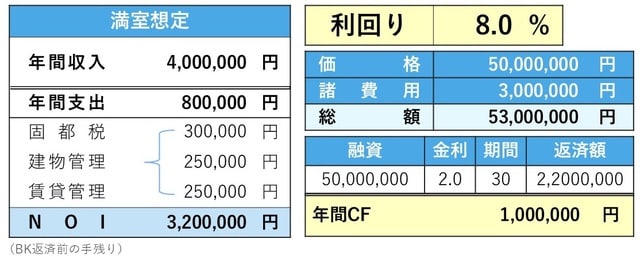

収支サンプル

次に、相続アパートの収益性を確認します。

現在、東京・大阪・名古屋の主要都市エリアでは、一般的な中古アパートの利回り相場は優良物件でも8%程度です。

一方、相続マーケットでは、同じエリアでも利回り12%程度の中古アパートを購入することができます。

それぞれの収支をシミュレーションで比較すると、次のようになります。

なお、いずれも購入価格5,000万円(諸費用300万円)で、金利2%、期間30年のフルローンで購入するものとします。

利回り8%の一般的な中古アパートの場合、年間に残るキャッシュフローは100万円です。一方、相続アパートのキャッシュフローは年間300万円になり、200万円も多く手元に現金が残るのです。

手間をかければ、割安なアパートは手に入る

相続マーケットには、取得した中古アパートを「高い金額ではなくていいから早く売りたい」「面倒なことはわからないので手間無く処分したい」という意向を持つ売主がたくさんいます。

そういった売主と出会い、先方の意向に沿うことができれば、投資家にとっては相場よりも1,000万円単位で割安にアパートを購入できる可能性があります。結果として、早く売りたいという売主と、安く買いたいという投資家のニーズが一致して、Win-Winの関係となります。

ただし、ポータルサイトなどに掲載されている物件を表面的に見ているだけでは、そのような物件を見つけ出すことはできず、売主の売却背景を知るなど地道な調査が必要です。とはいえ、それは特別に難しい内容ではなく、登記簿謄本や物件の状態をコツコツ確認するくらいのことで、だれにでも可能です。

その手間をかければ、割安なアパートを購入して不動産投資に成功する確率は格段にアップします。

高い収益とキャッシュフローを目指したい投資家の皆様は、ぜひ相続アパート投資にトライしてみてください。

オスカーキャピタル株式会社

代表取締役社長 金田 大介