(写真はイメージです/PIXTA)

(写真はイメージです/PIXTA)

自己呈示理論とコミュニケーション不安

また、コミュニケーション不安が起こる要因としてLeary*は自己呈示理論を用いて説明している。自己呈示とは他者に与える印象を自分の求めるようなものにしようとする行動のことを指す。自己呈示理論ではコミュニケーション不安はコミュニケーションによって他者の自分への印象を操作したいという動機があるが、自分のコミュニケーション能力がそれを満たすものではないと感じるときに生じるものとしている。自己呈示理論を記号式で表すと以下のようになる。

*M・R・リアリィ(生和秀敏訳). 対人不安. (北大路書房, 1990)

ただし、

CA:コミュニケーション不安

M:特定の印象を与えようとする動機づけのレベル

p:個人の望む印象を作れるかどうかの主観的確率

コミュニケーション不安を下げるには印象付けの動機レベル(M)を下げるか、印象づくりの主観的確率(p)を上げることが必要である。

ワークショップにおいて、情報提供を行うことで印象づくりの主観的確率(p)を上げることに繋がり、コミュニケーション不安を下げることが出来る。実際に、ワークショップにおいて、そのテーマに関する知識を持っている参加者はコミュニケーション不安が低くみられることも分かっている*。

*島田壮一郎. 都市計画における住民参加の活動における不安感情に着目したコミュニケーション支援に関する研究. 名古屋工業大学大学院博士論文 (2022)

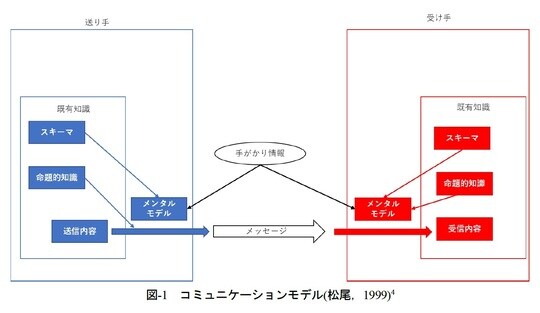

コミュニケーションモデル

松尾氏によるコミュニケーションモデル*(図-1)では、送り手と受け手の既有知識がコミュニケーションにおいて重要な要素となることが示されている。したがって、コミュニケーションにおいて持っている既有知識の違いによって、齟齬が生じる。

*松尾太加志. コミュニケーションの心理学 認知心理学・社会心理学・認知工学からのアプローチ. (ナカニシヤ, Japan, 1999)

コミュニケーションを行うにあたって、お互いが同じ認識を持っていることでコミュニケーションの齟齬は起きにくくなる。このことからも事前の情報提供はコミュニケーションを円滑に進める効果がある。

ワークショップにおける情報提供

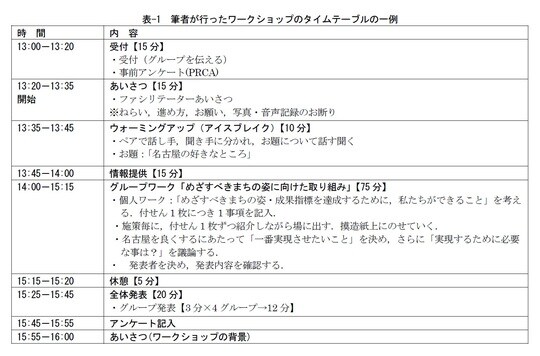

住民参加の場においては、参加者が主体的に参加できるようにするために情報提供の場が設けられている。表-1に筆者が行ったワークショップのタイムテーブルを一例として示す。このワークショップにおいては、名古屋市のまちづくりに関するワークショップであったため、「名古屋市総合計画2023」について学識者からの説明を行った。