(※写真はイメージです/PIXTA)

(※写真はイメージです/PIXTA)

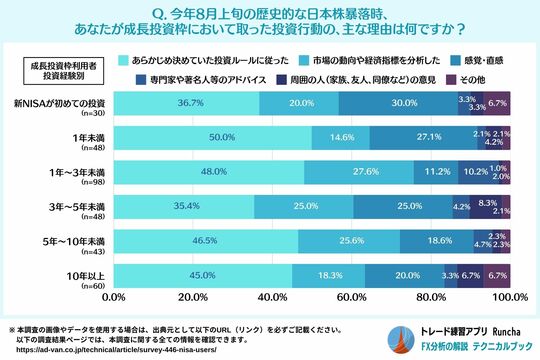

4. <成長投資枠>新規投資家は投資ルールが少なく、感覚的判断が多い傾向

以下のグラフは、成長投資枠での投資行動の判断理由を、投資経験年数別に示したものです。

このデータからは、「新NISAが初めての投資」の層と他の層を比較すると、投資ルールの活用が少なく(36.7%)、感覚的な判断(30.0%)に頼る傾向が見られます。この層では暴落時に30.0%が全部または大部分の売却を選択しており、感覚的な判断が極端な投資行動につながった可能性があります。

投資経験が「1年~3年未満」の層になると、投資ルールの活用(48.0%)や市場分析(27.6%)が増え、感覚的判断(11.2%)は大きく減少します。しかし、この層は暴落時に61.2%が売却という消極的行動を選択していることからは、投資判断の基準は整いつつあるものの、暴落時の実践的な判断にはまだ改善の余地があるといえそうです。

暴落相場の発生頻度は多くありませんが、発生したときには大きな失敗につながる可能性があります。こういった局面で適切な判断を行うためにも、過去相場をシミュレーションできるようなツールを活用するなどして、あらかじめ様々な状況を体験しておくことが有用かもしれません。

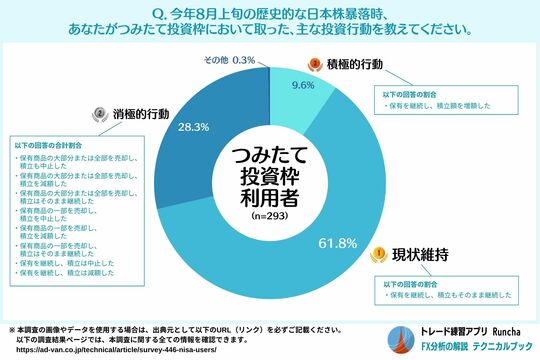

5.<つみたて投資枠>61.8%が暴落時に現状維持を選択、積極的な判断をした人は投資経験10年以上が多い

以下のグラフは、2024年8月上旬の歴史的な日本株暴落時における、つみたて投資枠での投資行動について質問した結果です。

※集計にあたっては、回答を以下のように分類しています。

- 積極的行動:保有を継続し、積立額を増額した

- 現状維持:保有を継続し、積立もそのまま継続した

- 消極的行動:保有商品の大部分または全部を売却し、積立も中止した/保有商品の大部分または全部を売却し、積立を減額した/保有商品の大部分または全部を売却し、積立はそのまま継続した/保有商品の一部を売却し、積立を中止した/保有商品の一部を売却し、積立を減額した/保有商品の一部を売却し、積立はそのまま継続した/保有を継続し、積立は中止した/保有を継続し、積立は減額した

全体では「現状維持」が61.8%と過半数を超える結果となりました。成長投資枠と比較すると、暴落でも投資方針を変更しなかった人の割合が多く、積立を拡大する積極的行動/保有商品を売却するなどの消極的行動を取った人の割合は、ともに少なくなっています。

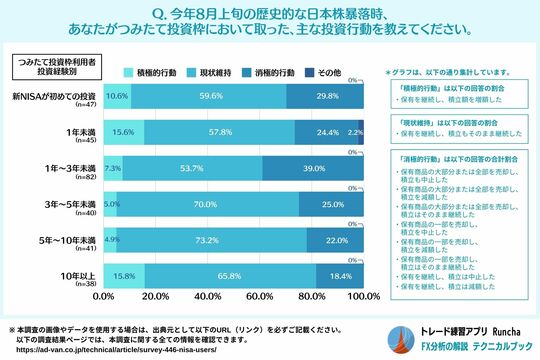

続いて、この結果を投資経験別に集計したグラフです。

消極的行動を取った人の割合が最も多かったのは、投資経験が「1年~3年未満」の層で39.0%という結果です。この割合は、投資経験が3年以上を超えると減少する傾向が見られ、投資経験が「10年以上」の層では18.4%となっています。

一方、積極的行動を取った人の割合が最も多かったのは、投資経験が「10年以上」の層で15.8%でした。投資経験が「10年以上」の層は他と比較して、積極的行動が多く、消極的行動が少なくなっており、暴落時もポジティブに投資を継続した人が多かったといえそうです。

このように、基本的にはつみたて投資枠でも、成長投資枠と同じような傾向が確認されました。ただし、成長投資枠ほど投資経験による差は顕著ではなく、暴落相場などにおいて投資経験による差が出にくいといえるかもしれません。