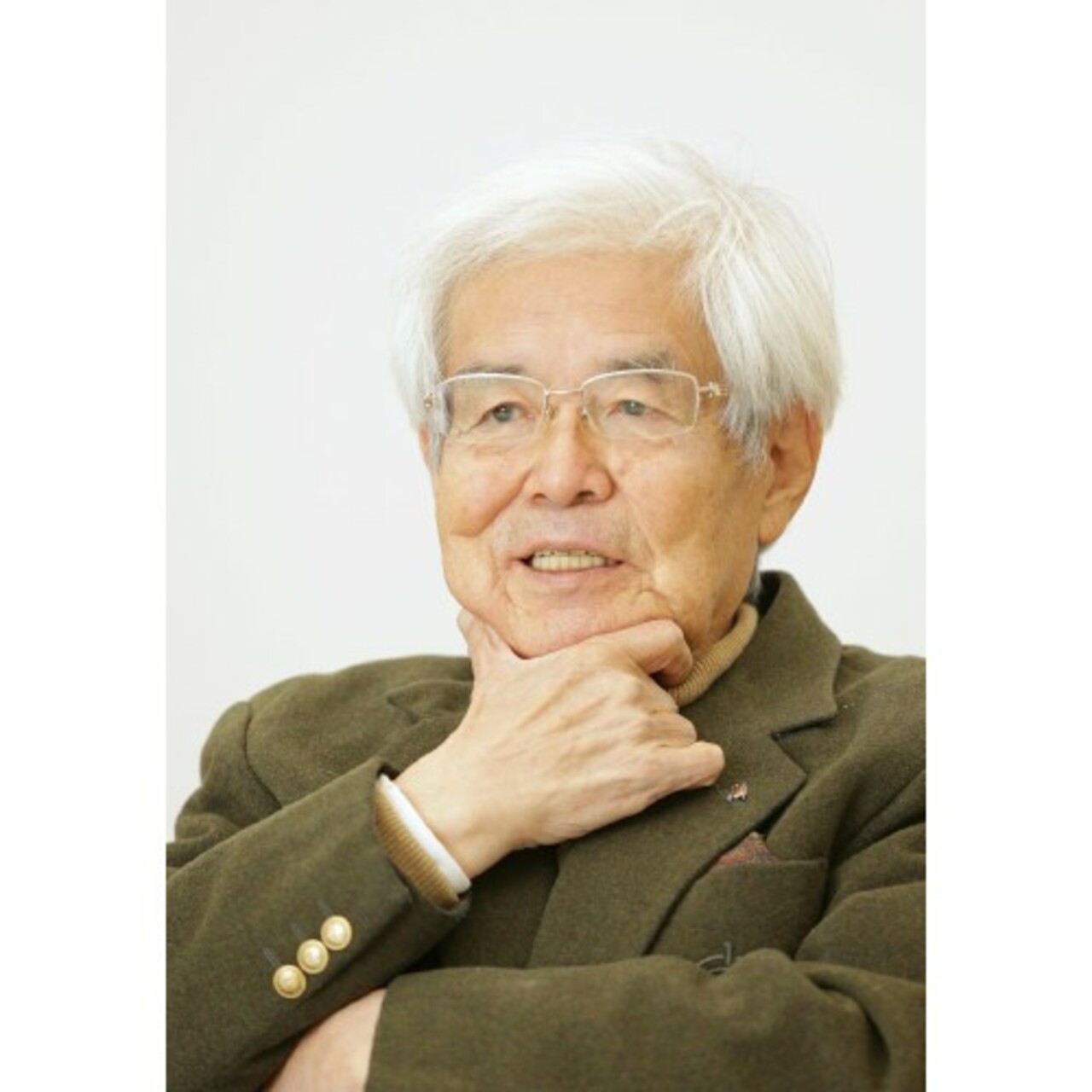

認知症をいかにして防ぐか、というテーマに興味を持つ人も多いのではないでしょうか。日々、技術革新が進んでいく脳科学の世界で、今浮き彫りになってきた問題がある、と医師の養老孟司氏は言います。養老氏と名越康文氏の共著『二ホンという病』(日刊現代)から、詳しく見ていきましょう。

【養老孟司×名越康文】ピアノの練習をするとボケにくい?…〈認知症予防〉に脳科学があまり役に立たない、意外すぎるワケ【対談】

脳科学の限界

― 脳科学の話をお伺いしたいと思います。高齢化社会の中で認知症の問題があります。いろいろ調べるとピアノなどの楽器の練習は脳トレになるという話もあります。

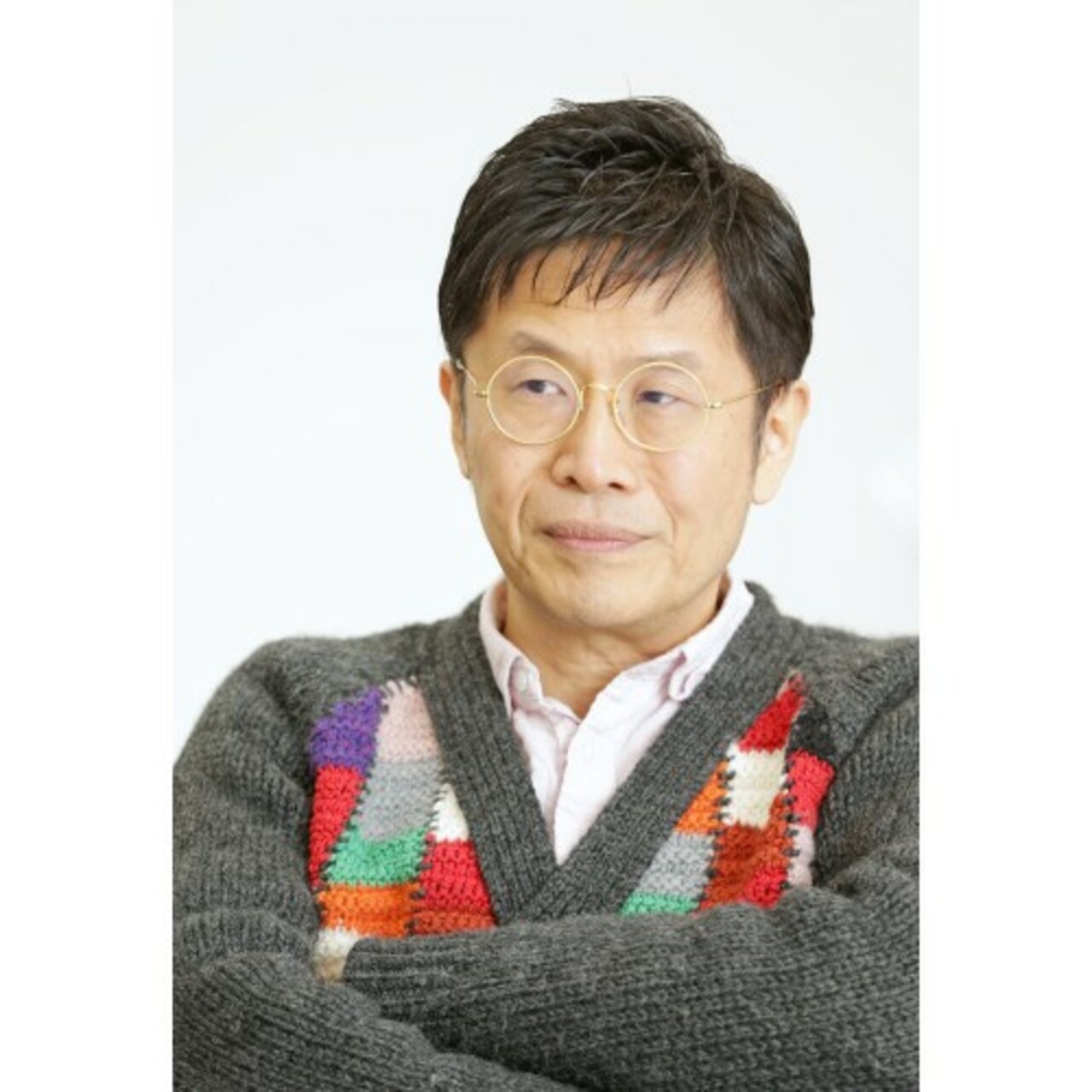

名越 脳トレになるからやるということではなくて、それをやる喜びや衝動があるのが先ですから。そうしたら練習自体に効果があるのか、衝動や喜びにより効果があるのかということがありますが、僕は両方じゃないかと思いますね。

実際、僕は曲を練ったり歌詞を考えている合間に、心理学的なアイデアとかそういう今までの仕事の発想もこの年でより出るようになった実感がありますね。歌にしたって楽器にしたって、ピッチとかリズムとか他のメンバーとの呼吸とか、演っている最中、絶えず自分の内と外の状況を包括して観察し続けないといけませんから、いわばアクティブな瞑想状態(自己を覚めて観察する)にあるわけで、とても脳にいいことは当然である気がします。

人間は他人からも多くの刺激を受けますが、自分の中の情緒的な変化、感覚的な変化をずっと追いかけていくというのも、けっこうダイナミックです。そして自然に大きな流れが見えてくる時もある。つまり、論理や未来が想像されていくという面すらあると思います。

― 自分を見つめる、観察する。そういう時間が大事だということでしょうか。

名越 瞑想しろというと、向かない人もいますからね。それぞれにあった方法があるんじゃないですかね。仏像を見た方が向くという人もいるし、僕なんかネコを構って同調が起きる時の方が気持ちが落ち着くこともあります。

基本的には言葉の世界、対人関係の世界じゃなくて、自分がうまく対象と一体になって沈黙できて、気分が良くなるものを見つけたものが勝ち、みたいな感じではないでしょうか。どうやったら知性が宿るとか、人間性が深まるとか、まったく謎です。これは丹念に聞けば聞くほど人それぞれですよね。

養老 そういう、今のようなね、脳科学で、結局、一般性が導き出せるかってテーマですけどね。まあ、全部じゃありませんけど、どうも一般性が導き出せないという結論になっているみたいです。人によって違う。いま測り方が精密になっていますから、精密にきちんと調べていけばいくほど、一般性がないことが分かってきました。やっぱり脳みそは複雑ですから、人それぞれ違うというのはみんな知っているわけです。

そこへ科学的に一生懸命やっても、そこ(人それぞれ違うという結論)へ戻っちゃったということは、リサ・フェルドマン・バレットという人が「情動はこうしてつくられる脳の隠れた働きと構成主義的情動理論」(紀伊國屋書店)で書いています。

自分の実験だけじゃなくて、既に出ている論文も含めてメタ解析をした結果、一般論が立てられないというのです。心理の教科書はほとんど嘘をついています。それまで教科書に載っていたことは客観的に証明できない。どこの筋肉がどれぐらい収縮しているか、それは、最も一致率が高くて40%ぐらい。結局、怒っているとか、そういう状態は生理的に決まっているものではないという結論ですね。

むしろ、周りがそう解釈しているというわけです。社会的な概念なんですね。喜怒哀楽は。動物なんかでもそうだから、怒っている時は怒っているから。乱暴なレベルでしょうけども、今の話はもっと細かいですから、ピアノの練習が認知症になりにくいというのはね。