(写真はイメージです/PIXTA)

(写真はイメージです/PIXTA)

予想インフレ率

では、エネルギー価格の上昇による生産活動のコスト増は最終消費財に価格転嫁され、幅広い品目での物価上昇につながるだろうか。ここで重要になるのは、将来の物価上昇の予想(予想インフレ率)、企業の価格設定行動、消費者の価格引き上げに対する態度である。

1)予想インフレ率

一般に、生産活動のコスト増に直面した企業は、今後、物価全般が上がる、あるいは少なくとも競合他社が値上げを行うと予想されるのであれば、価格を引き上げやすくなるだろう。また、消費者も物価上昇を予想している状況であれば、賃金上昇圧力が生じ、製品価格引き上げが受け入れられやすくなるだろう。この意味で、企業や消費者の予想するインフレ率(予想インフレ率)が重要となる。

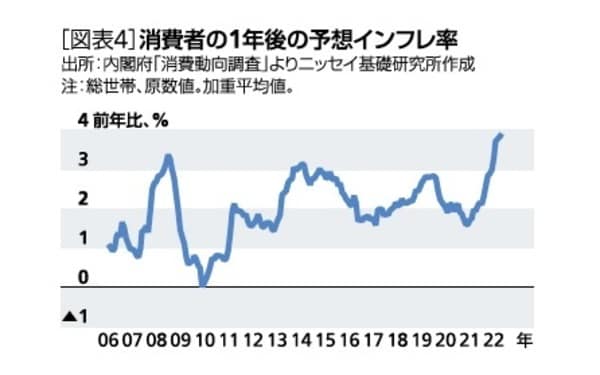

現状、予想インフレ率を測る指標の多くは明確に上昇している。サーベイに基づく指標では、例えば、消費者の予想インフレ率である内閣府の「消費動向調査」の1年後の物価の見通しから試算した加重平均値は、4%近くに達している。

2)企業の価格転嫁

しかし、物価が将来上昇するという予想が広がっても、企業が簡単に価格を引き上げられるわけではないだろう。企業が価格を十分に引き上げないなら、物価が将来上昇するという予想もやがて修正されるはずだ。

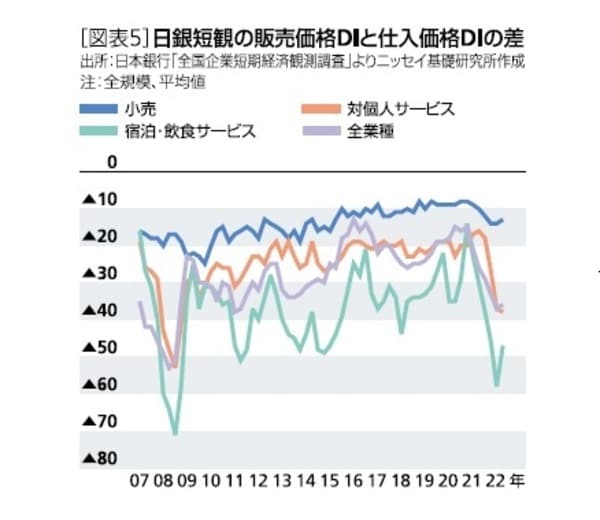

日銀短観によると、小売業では仕入価格の上昇に伴って販売価格を引き上げる傾向がみられた。しかし、宿泊・飲食サービスやレジャーなどの対個人サービスでは、仕入価格上昇に比べて販売価格の引き上げが限定的にとどまるなど、仕入価格DI(上昇-下落)と販売価格DI(上昇-下落)の乖離幅が拡大しており、価格転嫁が十分に行われていない状況が示唆されている。

価格転嫁が起こるか否かは、必需品か奢侈品かといった品目の特性に由来する。食料や光熱費のように、価格が上がっても消費量を大きく減らすことが難しい品目の場合、企業からすれば、値上げの負の影響が相対的には大きくならないと考えられ、価格を引き上げやすいだろう。

また、食料については、「価格改定時期の同調性」があると指摘されており(日本銀行(2022))、他社が値上げするなら自社も値上げするといったように、値上げが値上げを呼ぶことで価格上昇が加速しやすい状況となる可能性がある。

また、賃金が上昇しない状況では、食料や光熱費、ガソリンなどの価格上昇により、実質的な所得の減少が生じて、それら以外の消費を行う余裕が失われることにつながりうる。

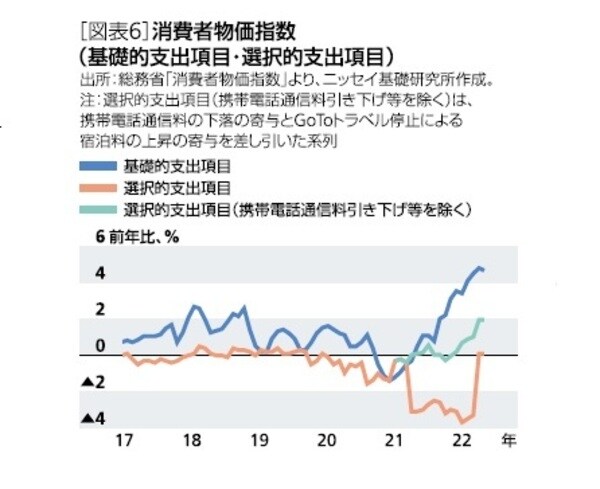

実際、消費者物価指数の各品目を必需品か否かに分類して作成された基礎的・選択的支出項目別指数によれば、エネルギーや食料の多くを含む基礎的支出項目は前年比で5%近く上昇している。それに比べて、選択的支出項目は、携帯電話通信料の大幅引き下げの影響を除いても限定的な上昇にとどまる。

3)消費者の値上げへの態度

企業の価格転嫁行動は、消費者の値上げに対する反応に大きく影響を受ける。日本の消費者の値上げへの抵抗感はことさら強いとされる(渡辺(2022))。もちろん、消費者が値上げを歓迎しないのは当然だが、価格がずっと変わらないことに慣れているのが日本の特徴である。

消費者物価指数の品目別の前年比上昇率の分布を把握するために加重中央値に着目すると、日本では、概ね0%程度で推移している。アメリカでは最近を除き2%前後で推移してきたことと対照的だ。

なお、消費者の物価上昇の認識は購入頻度の高い財の価格上昇に強く影響を受け、物価上昇の認識が強いほど、値上げを否定的に捉える傾向があるとする指摘もある(高橋・玉生(2022))。これを踏まえれば、エネルギー価格の上昇や食料価格の上昇は、家計のインフレ実感を上昇させ、家計が値上げを否定的に捉えるようになる可能性が高い。値上げへの拒否感の高まりは、価格上昇の広がりを限定的にする方向で寄与しうる。

以上を勘案すれば、確かに予想インフレ率は上昇しているが、原材料コスト増の価格転嫁の度合いは、食料などの必需品とレジャーなどの奢侈品で違いが生じる可能性が高いだろう。また、エネルギー価格や食料価格の上昇は消費者の値上げへの拒否感を高め、それ以外の財・サービスにおける価格転嫁を控えめにさせる方向で寄与するだろう。結果として、上昇した予想インフレ率はやがて下落する方向に修正されると見込まれる。ただし、消費者が、価格が上がる状況を継続的に経験し、物価上昇の環境に慣れることで、消費者の値上げへの態度や企業の価格設定行動が変化し、予想物価上昇率の基調が上昇する可能性もある。

まとめ

以上から、食料の値上げの加速などで、一時的に物価上昇率は大きく上昇する可能性はあるが、コスト増の価格転嫁は十分に進まない現状や、消費者の値上げに対する態度などから、消費者物価の上昇が広範な品目に拡大し、更には基調として毎年2%程度上昇するような状況に変化していく可能性は低いだろう。