近年その名前を聞くことが増えた南海トラフ地震。2011年3月11日に発生した東日本大震災を超える巨大地震になることが想定されています。これまで120~200年ほどのスパンで周期的に発生しており、前回から80年ほど経過しているいま、いつ起きてもおかしくありません。南海トラフ地震の危険性について、『47都道府県の怖い地理大全』(彩図社)より詳しくみていきます。正しい情報を知り、可能な範囲で万一の事態に備えておきましょう。

(※写真はイメージです/PIXTA)

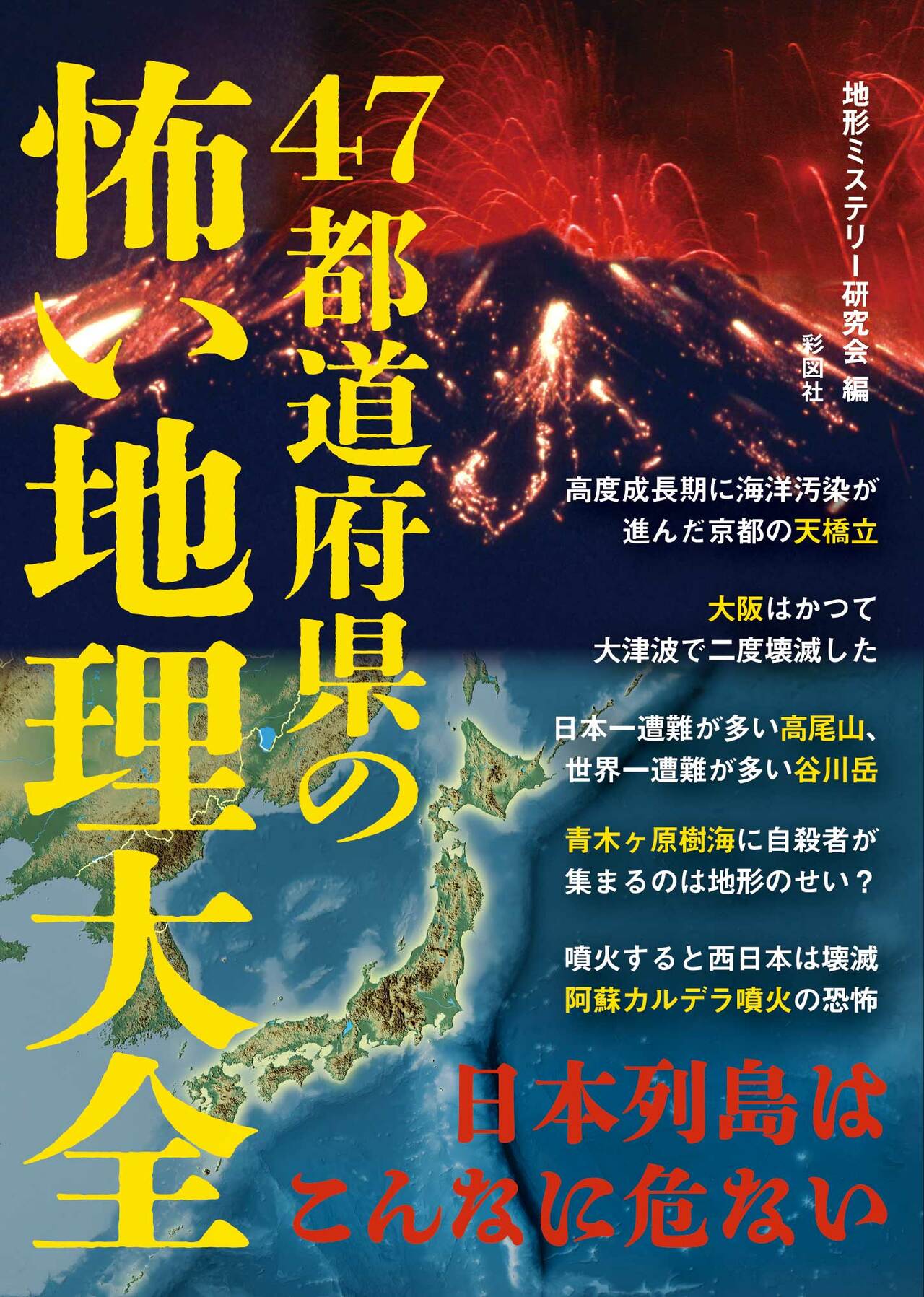

経済損失292兆円、津波は〈20m超え〉の恐れも...30年以内の発生確率80%、日本中が知っておくべき「南海トラフ地震」の危険性

巨大地震が何度も起きた南海トラフの構造

2011年3月11日に起きた東日本大震災は、観測史上最大のマグニチュード9.0を記録した。この大震災を超える地震規模になると考えられているのが、南海トラフ地震だ。

南海トラフとは、静岡県沖から四国沖の海底に広がる溝のことである。

海底の溝は水深6,000メートル以上は海溝、それより浅いと「家畜用の桶」を意味するトラフと呼ばれる。

なぜ溝ができるのか? それはプレートが沈み込んでいるからだとされる。

南海トラフの場合は、フィリピン海プレートがユーラシアプレートに沈み込んで形成されているとみられる。フィリピン海プレートが沈み込めば沈み込むほど、ユーラシアプレートも引きずり込まれていく。このひずみが解放されることで、南海トラフ地震が起きると考えられる。

南海トラフ地震が警戒されているのは、一定周期で発生が記録されているからだ。

最初の記録は天武天皇13(684)年の白鳳(はくほう)地震、次の記録は仁和(にんな)3(887)年の仁和地震だ。そこから1096年、1361年、1498年と、120年から200年のスパンで発生している。その全てが、津波や強い揺れをともなう大地震だった。

最も新しい巨大地震は、1946年12月21日の昭和南海地震である。紀伊半島沖から四国を震源域とするマグニチュード8.0の地震と津波被害で、1,400名あまりが犠牲となった。