ここ数年の物価上昇は、私たちの日々の暮らしに大きな影響を与えています。食料品や光熱費、日用品等の生活に欠かせない支出の多くが上昇し、家計のやりくりは年々厳しくなっています。特に、固定収入で暮らす年金受給者にとっては、これらの物価上昇は、生活の質そのものに直結する深刻な問題です。今回は、長男一家と同居しながら生活費の一部を年金で支える70代女性のケースを通して、物価高騰が年金生活に与える影響と家族との向き合い方、そしてこれからの暮らしを守るヒントについて、南真理FPが解説します。

この生活、どこまで続けられるのだろうか…「年金13万円」が家族4人の命綱。息子一家と暮らす75歳母、「値上がりに次ぐ値上がり」で切迫する暮らしに沈鬱の日々【FPの助言】

月13万円の年金で息子一家を支える母の苦悩

佐々木鈴子さん(仮名/75歳)は、30代で夫とは離婚し、女手ひとつで一人息子の啓介さん(45歳)を育ててきました。地元の中小企業で働きながら、啓介さんを大学まで通わせたことは、今でも鈴子さんの誇りです。65歳まで働き、現在は年金生活を送っています。

啓介さんは大学卒業後、地元でイベント企画の個人事業を立ち上げました。地域の祭りや展示会の運営など、小規模ながらも地域に根ざした事業で、やりがいを感じながら仕事に励んでいました。妻の恵美さん(現在43歳)と結婚し、息子・翔太さん(現在15歳)にも恵まれ、夫婦で事業を営みながら、鈴子さんの自宅近くのマンションで贅沢ではないものの穏やかな暮らしを送っていました。

しかし、コロナ禍の影響で状況は一変します。イベントの中止が相次ぎ、経営も厳しさを増し、仕事が激減。4年前に家計を立て直すために、啓介さん一家は、鈴子さんの住む実家へ引っ越してきました。

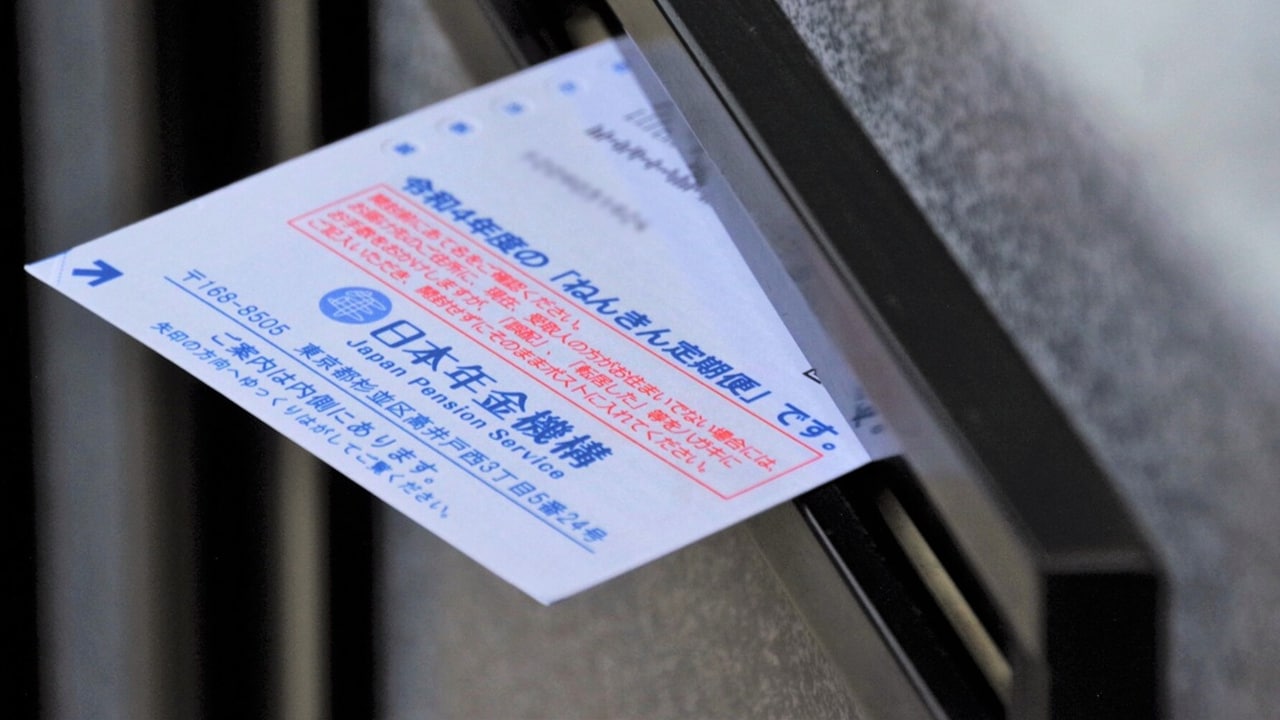

鈴子さんも「少しの間なら」と啓介さん一家を受け入れましたが、事業はコロナ前の水準までには回復していません。現在は、月13万円の年金の中から、食費や光熱費など生活に欠かせない支出を鈴子さんが負担し、それ以外の通信費や教育費、車両費などの支出は息子夫婦が自分たちでやりくりしています。

ただ、ここ数年の物価上昇が、鈴子さんの負担を重くしています。食料品や電気代の値上がりにより、毎月の支出は以前より1.5倍近く膨らんでいます。以前は、年金の中から少しずつでも貯蓄ができていましたが、今はすべて使い切ってしまい、月によっては貯蓄を切り崩して生活している状況です。

息子夫婦も決して贅沢をしているわけではなく、事業の立て直しに懸命に取り組んでいる姿を見ているため、鈴子さんはなかなか自身の家計の苦しさを口に出せずにいます。さらに、食べ盛りの翔太さんのことを思うと、食費を削ることにも心が痛みます。

「今までは私のできる範囲で支えていたけれど、この先も続けていけるかしら……」そんな不安が、鈴子さんの心に静かに広がり始めています。