(写真はイメージです/PIXTA)

(写真はイメージです/PIXTA)

5歳児健診のポイント

1.目的と意義

5歳児健診の目的は、

「幼児期において幼児の言語の理解能力や社会性が高まり、発達障害が認知される時期であり、保健・医療・福祉による対応の有無が、その後の成長・発達に影響を及ぼす時期である5歳児に対して健康診査を行い、こどもの特性を早期に発見し、特性に合わせた適切な支援を行うとともに、生活習慣、その他育児に関する指導を行い、もって幼児の健康の保持及び増進を図ること」

とされている。

5歳児健診の内容としては、(1)身体発育状況、(2)栄養状態、(3)精神発達の状況、(4)言語障害の有無、(5)育児問題となる事項の確認(生活習慣の自立、社会性の発達、しつけ、食事、事故等)、(6)その他の疾病及び異常の有無等を確認することである。

特に、5歳児では社会的な発達状況を評価するのに最適な時期とされている。たとえば、発達障がいは、明らかに顕著な特性があれば3歳ごろから目立ち始めるため、法定健診でのスクリーニングにてフォローをすることができるが、いまだ集団生活を経験していない幼児において、家庭生活における発達状況のみの聞き取りだと正確にスクリーニングできずに支援につながらないことがある。

一方で、5歳児が保育園・幼稚園・認定子ども園のいずれかに就園している割合は、2020年度時点で99.3万人(98.1%)と報告されており※2、いずれかの環境で集団生活を送っている状況であれば、遊びや人間関係を通して社会的な発達を評価することができるため、発達特性に偏りがあれば目立ちやすく非常にフォローしやすい。

また、社会生活を経験していれば、食事・運動習慣や生活リズムがある程度固まってくるため、過度な偏食による栄養状態の偏りや肥満傾向、近年問題視されているメディア視聴状況などについても評価しやすい。

これらを踏まえて、保健指導や養育相談の体制を整えることができれば、偏食による欠食問題や不規則な生活リズムによる不登校など、就学後に与える影響を低減させることに期待ができる。5歳児健診の導入は、義務教育期間の生活にスムーズにつなげるためにも非常に意義があるものと考えられる。

※2 株式会社NTTデータ経営研究所(2023)「未就園児等の把握、支援のためのアウトリーチの在り方に関する調査研究」より、5歳児の就園率について算出

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/mishuuenji_kentou_iinkai/pdf/zentaiban.pdf

2.実施体制

そもそも乳幼児健診の実施方式には、市町村の保健センター等で実施する集団健診と、医療機関に委託して実施される個別健診が存在する。集団健診では、他児との関係性など社会性の発達を観察できること、多職種による保護者への保健指導や相談支援を同日に提供できることなどに大きな意義が認められている。

個別健診は、就業している保護者の時間制約が緩和される、プライバシーに配慮しやすいなどの利点がある一方で、保護者が同年齢のこども達の発達・発育や遊びの様子を目にしたり、健診当日に多職種による保健指導や相談支援を受ける機会が少なくなる。

したがって、5歳児健診は、情緒、社会性の発達状況や育児環境の課題等に対する気づきの場としての役割があり、多職種によるこども・家族の状態に応じた支援を開始し、就学に向けて必要な準備を進めていく必要があるため「集団健診方式」での実施が推奨されている。

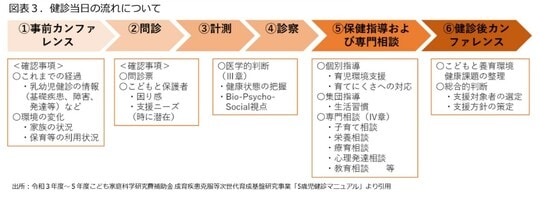

集団健診は、医師や保健師、管理栄養士や心理相談員等の専門職に加えて、こども家庭センター、保育所等、医療機関、療育機関、児童発達支援センター等の関係機関と連携する必要もある。健診当日の流れを[図表3]に示しているが、健診の結果や専門職の評価を踏まえて、その後の支援方針を決定する必要があるため、普段の幼児の生活の場に関わる所属機関との連携体制は非常に重要な役割を担うこととなる。