(写真はイメージです/PIXTA)

(写真はイメージです/PIXTA)

3.問診項目とその解釈

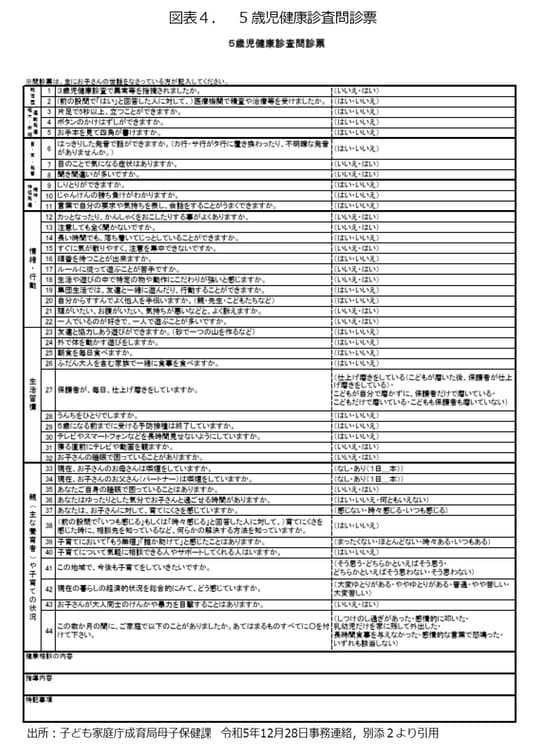

5歳児健康診査マニュアルによると※3、問診項目を通じて、これまでの既往歴や予防接種歴、日常生活の様子や子育ての状況など、子ども・家庭の身体的・精神的・社会的な観点から情報を収集するとある。わかりやすくするため、子ども家庭庁母子保健課からの事務連絡で示された5歳児健康診査問診票を[図表4]へ示した。

この問診票を見ると、たとえば、「精神・神経発達」などの項目では、5歳児時点での標準的な知的能力やルールの理解、対人コミュニケーション能力について確認ができるようになっている。

しりとりでは、5歳児時点で大半の子どもが3往復以上のしりとりができることを前提に現在の発達状況を評価することに加えて※4、質問が聞き取れずしりとりができない場合には難聴等※5の可能性があることや、ひらがなが読めているのにしりとりだけできない場合にはその他の所見と合わせて自閉症スペクトラム障害の可能性も視野に入れるなどの評価を実施している。

他にも「情緒・行動に関する設問」では、癇癪度合いや集中力などの状況を確認することで、衝動性や不注意な行動特性が日常生活にどれほど影響を与えているかを評価している。仮に、それらの行動特性が酷い場合には、心理発達相談などの専門職への相談や児童精神科への診察へつなぐこともあるため、家庭や保育場面などと合わせて注意深く聞き取りを実施している。

さらに、「メディアの視聴や睡眠に関する設問」では、テレビやスマホの視聴時間や入眠前の視聴有無、睡眠への影響について確認し、家族を含めたメディアリテラシーについて評価を実施している。

ある研究報告では※6、幼児期のテレビの視聴量(時間)が多いほど7歳時点でのADHD(注意欠如・多動性障害)に関連する問題が多いことを示す結果も存在する。また、文部科学省の研究報告によると※7、メディアによる暴力・残虐描写については幼児や小学生など低年齢の子どものほうが影響を受けやすいと言われており、視聴時間やタイミングだけでなく、攻撃的な内容になっていないか、人権的に問題があるものでないかを含めて確認を進めている。

と上記までは子どもの発達特性に関する評価であったが、「親や子育ての状況」では、子どもに影響を及ぼし得る養育者の状態や子育ての状況を確認している。特に、育てにくさにより対応に苦慮していないかどうか、あるいは育児協力者の有無や子育て支援広場等の利用状況を把握し、必要時にその他の適切なサポートにつなげる必要がある。

また、「子どもが大人同士の喧嘩を見る機会がある」などの項目は、児童虐待防止法における心理的虐待の一種である「面前DV」に該当する。東京都目黒区では※8、面前DVに関する子どもへの影響などもHP上に公開しており、憂慮すべき重要な項目として位置づけられている。

2020年三重県の「面前DV」に関する認知度調査では※9、「言葉を知っており児童虐待であることも知っている」は11.6%、「言葉を知らないが、児童虐待であることは知っている」48.5%と合わせて認知度は6割程度とされているものの、9割近くが「面前DV」という言葉を知らないのが実態である。

そのため、5歳児健診では、日頃の子どもへの養育態度が適切な方法となっているのかを振り返る機会に加えて、どの様な対応が児童虐待に該当するのかを知る重要な機会となろう。

※3 令和3年度~5年度 子ども家庭科学研究費補助金 成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業「5歳児健診マニュアル」研究分担者:小枝達也・小倉加恵子、研究協力者:是枝聖悟

※4 転居や家庭の事情で、集団生活をあまり経験していない場合やしりとりを経験していない場合にも、初見でルールが理解できずに回答ができない例もあり、教えるとすぐに対応できる場合もあることに留意。

※5 筆者の経験では、聴力に問題はないが、中耳炎の悪化や耳垢塞栓症で一時的に聞こえくいことで回答がしにくい場面があったため、必ずしも知的能力だけの問題にとどまらずに多角的に評価する必要がある。

※6 Christakis, D.A., Zimmerman., DiGiuseppe. D.L., & McCarty, C.A. (2004). Eary television exposure and subsequent attentional problems in children, Pediatrics,113,708-713.

※7 平成28年度 文部科学省委託調査 「青少年を取り巻くメディアと 意識・行動に関する調査研究」 ―メディアによって表現された暴力的有害情報が 青少年に与える影響に関する文献調査―

※8 目黒区「子どもの前での夫婦げんかは、子どもへの心理的虐待にあたります」 https://www.city.meguro.tokyo.jp/kateishien/kosodatekyouiku/kosodate/menzendvboushi.html

※9 三重県子ども・福祉部子育て支援課「「配偶者等からの暴力に関するアンケート」の実施結果報告」