(写真はイメージです/PIXTA)

(写真はイメージです/PIXTA)

2023年に「1ヵ月児」及び「5歳児」健康診査支援事業が創設

2023年12月に閣議決定された「子ども未来戦略」における、今後3年間の集中的な取り組みである「加速化プラン」の具体的な施策の1つとして乳幼児健康診査(以下、乳幼児健診)の推進が掲げられた※1。

そのなかで、切れ目のない乳幼児健診の実施体制を整備するため、2023年度補正予算により「1ヵ月児」及び「5歳児」健康診査支援事業が創設され、2024年度現在では全国展開が進められている。

乳幼児健診の1歳6ヵ月健診及び3歳児健診については、法定健診として母子保健法の12条第1項に基づき、市町村に実施が義務付けられているが、それ以外の健診は必要に応じて実施される体制となっている。

3歳児の法定健診から就学まで概ね3年間もの期間があり、かねてからこの期間の発達障がいの見過ごしや、育児負担感増大に伴う児童虐待リスクの高まりが懸念されていた。

特に、幼児期は言語理解や社会性の発達が著しく成長する段階にあり、その間の保健・医療・福祉による対応の有無が、その後の子どもの成長・発達に多大なる影響を及ぼすことを考えると、5歳児健診は極めて重要な位置づけにあるとされている。また、養育環境や経済的困窮などの子どもの健康に影響を与える社会的決定要因に対して、適切な保健指導や子育て支援におけるサポートを行うことにより、より健全な学童期につなげる役割も期待されているのである。

本稿では、乳幼児健診に関する市町村の取組み状況や5歳児健診のポイント、課題について概説する。

※1 子ども家庭庁(2023)子ども未来戦略「子ども・子育て支援加速化プラン」p4

乳幼児健診の位置づけと取組み状況

1.乳幼児健診の位置づけ

乳幼児健診は、母子保健法において規定されており、第12条(義務)と第13条(任意)に区分される(参照:[図表1])。第12条(義務)では、「市町村は1歳6ヵ月児健診及び3歳児健診を実施しなければならない」とされており、それ以外の妊婦健診や新生児聴覚検査、3~6ヵ月児健診や9~11ヵ月健診などは、市町村が地域の実情に応じて任意で実施できるものと規定され、財源についても地方交付税が裏付けとなっている。

2.自治体の取組み状況

子ども未来戦略の加速化プランのなかで言及がなされた1ヵ月健診及び5ヵ月健診については、市町村が任意で実施することはできるものの国の助成制度の対象ではなかったため、これまでにも一部の自治体でしか実施されていなかった。

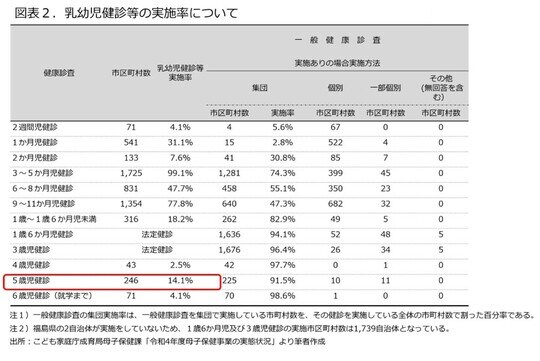

2022年度の全国の自治体における乳幼児健診の実施状況について、[図表2]に示した。これによると、子ども家庭庁が1,793市区町村の実態を整理した結果、法定健診である1歳6ヵ月健診や3歳児健診の実施率はいずれも95%前後(集団健診)であり、地方交付税で運営される3~5ヵ月健診や9~11ヵ月健診の実施率も高い水準であるのに対し、これまで公費で負担されていなかった1歳児健診や5歳児健診は低い水準に留まっているのがわかる。

新たに5歳児健診が、地方公共体が実施する特定の事業に対して国から交付される国庫補助の対象として創設されたことは、自治体の安定的な事業遂行のためにも大変重要な決定であったことは間違いない。今後、すべての市町村において5歳児健診の実施が想定されているため、そのポイントを概説したい。(本稿では、5歳児健診に併記されている1ヵ月健診については取り扱わない。)