俳優の森山未來さんが主演し、藤竜也さんと親子役で初共演を果たした映画『大いなる不在』(近浦啓監督)が7月12日(金)に公開されます。日本公開に先んじて第48回トロント国際映画祭ワールドプレミアを飾り、第71回サン・セバスティアン国際映画祭では日本人で初めて藤さんが最優秀俳優賞を受賞。第67回サンフランシスコ国際映画祭では最高賞グローバル・ビジョンアワードを受賞するなど、国際的にも評価が高く、早くも話題になっています。森山さんと藤さんにお話を伺いました。

森山未來と藤竜也に聞く、年を重ねるということ

――藤さんにお聞きしたいのですが、先ほど毎日「老い」に向き合っているとおっしゃっていましたが、老いについて思うことはありますか?

藤:若い頃は、体を追い込むくらいのトレーニングをしてきたのですが、年とともに少しずつゆっくりというか、歩きに変わってきました。昔は泳いだり、スカッシュやったりいろいろなことをやってきたのだけれど、最近はちょっと歩くと足が痛くなってきて……。ストレッチを少しでもやらないと全部の筋肉が硬直してくのがわかるんです。でもね、それはしょうがないなと思っています。そういうもんだからね。

でも、生きることが表現者として全部プラスになっているんだなとは思います。自分の時間、家での時間、妻との時間、子供との時間、友人との時間をきちんと生きることが、僕にとっては演技者として、表現者としてすべてがプラスになるんだと思うし、勉強なんだなと。だから、まずは自分自身を生きて、その次に俳優が来るわけで……。 これは僕の場合は、ですけれど。

そして最後に「解放」というのがあるんだね。すべての人に平等に解放というのが訪れるわけだけれど、やっぱり生物も植物も全部含めて上手く作られているなあと思います。

――森山さんは年を重ねることをどんなふうに捉えていますか?

森山:大野一雄さんという100歳を超えても踊っていた舞踏家がいるのですが、そういう存在が勇気づけてくれるものってありますよね。技術的に何ができるとかではなく、ステージに立ち続ける、舞台に立ち続ける、踊りを考え続けることというか……。

身体を使う、踊るということで、できることとできないことのどちらもが日々生まれてくるわけです。そういった御大がいらっしゃる中で、表現というものは死ぬまで続く、つまりは「続けていくこと」が重要になってくるのではないかとも思います。

森山未來(もりやま・みらい)

1984年、兵庫県生まれ。5歳から様々なジャンルのダンスを学び、15歳で本格的に舞台デビュー。2013年に文化庁文化交流使として、イスラエルに1年間滞在、Inbal Pinto&Avshalom Pollak Dance Companyを拠点にヨーロッパ諸国にて活動。「関係値から立ち上がる身体的表現」を求めて、領域横断的に国内外で活動を展開している。

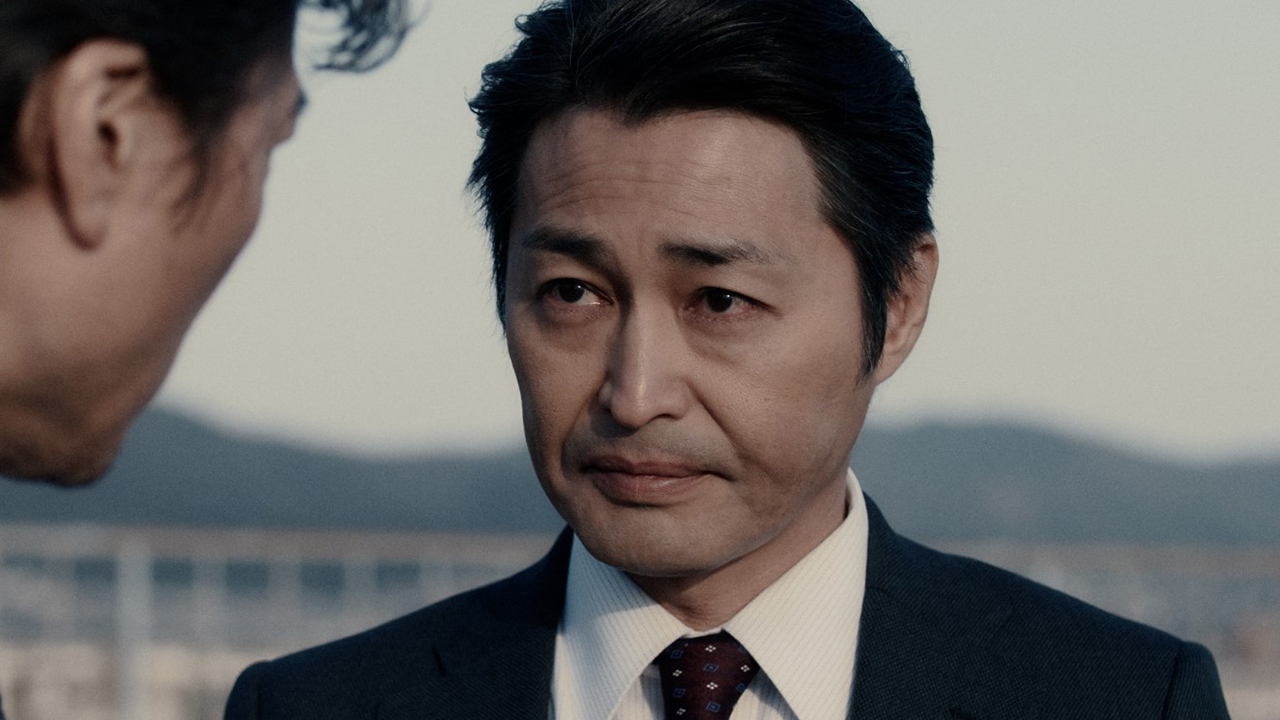

藤竜也(ふじ・たつや)

1941年8月27日、父の任地である中国・北京生まれ。神奈川県横浜市で育ち、日本大学芸術学部在学中にスカウトされ日活に入社。『望郷の海』(62)でスクリーンデビューを果たす。その後、渡哲也主演の『嵐を呼ぶ男』(66/舛田利雄監督)で弟役を演じて存在感を示し、「日活ニューアクション」の中でも異彩を放つ「野良猫ロック」シリーズ(70~71/長谷部安春監督・藤田敏八監督)ではメインキャストとして活躍した。大島渚監督『愛のコリーダ』(76)、『愛の亡霊』(78)では海外でもセンセーショナルな話題と共に高い評価を得た。近年は『龍三と七人の子分たち』(15/北野武監督)、『初恋 お父さん、チビがいなくなりました』(19/小林聖太郎監督) 、『それいけ!ゲートボールさくら組』(23/野田孝則監督)、『高野豆腐店の春』(23/三原光尋監督)などの映画に出演している。

THE GOLD60編集部