(写真はイメージです/PIXTA)

(写真はイメージです/PIXTA)

5 ― 本来の改定ルールの適用状況:財政悪化パターンが大半だったが、制度改正で中立的に。68歳以上の改定率を抑えて年金財政を改善する仕組みは、2023年度に初めて機能。

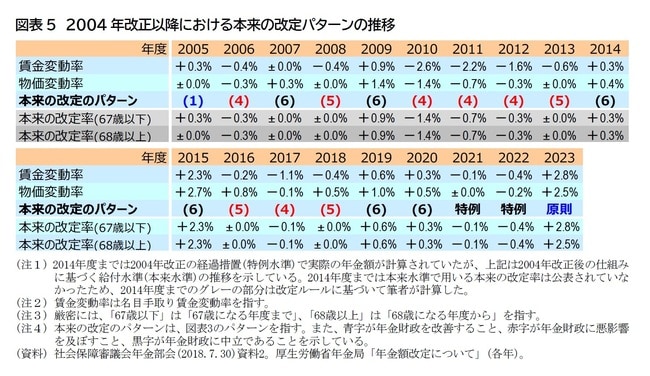

これまで述べてきた本来の改定ルールの適用状況を見たのが、図表5である。

図表3左で概観したように、これまでの本来の改定のパターンの大半は、年金財政の支出を左右する年金額の改定率が年金財政の保険料収入を左右する賃金変動率よりも高くなり、年金財政を悪化させるパターン(図表3の(4)か(5)の場合)であった。

2021年度と2022年度も、2016年の改正がなければ年金財政を悪化させるパターンになっていたが、同改正の効果で年金財政への影響が中立的になった。

また、本来の改定ルールには、賃金の伸びが物価の伸びを上回る場合に年金財政を改善する仕組みが組み込まれている。具体的には、賃金の伸びが物価の伸びを上回る場合に、68歳以上の改定率を賃金変動率よりも低い物価変動率にすることで、年金財政の支出を左右する年金額の改定率を年金財政の保険料収入を左右する賃金変動率よりも抑えて、年金財政を改善する。

しかし、2004年改正後に賃金の伸びが物価の伸びを上回ったのは2005年度と2023年度の改定に限られ、しかも2005年度は2004年改正の経過措置(特例水準)で実際の年金額が計算されていたため、実際の年金額にこの仕組みが適用されたのは、2023年度が初めてとなった。

6 ― 総括:年金額の実質的な価値を維持しながら、少子化・長寿化や世代間バランスにも対応

本稿では、年金額改定のルールのうち本来の改定について、意義や経緯を確認した。その要点は、次のとおりである。

- 現在の公的年金の改定率(毎年度の見直し率)は、常に適用される本来の改定率と、年金財政を健全化している最中に適用される年金財政健全化のための調整率(いわゆるマクロ経済スライド)を組み合わせたものとなっている。

- このうち本来の改定の基本的な意義は、経済状況の変化に対応して年金額の実質的な価値を維持することである。

- 現在の仕組み(2021年度以降)では、67歳以下(厳密には67歳に到達する年度まで)に適用される本来の改定率は、常に賃金変動率である。これは、従来行われていた約5年ごとの法改正によって賃金の変化に連動して改定する仕組みを、2004年改正を機に毎年度自動的に行う仕組み(政治状況に左右されにくい仕組み)に切り替えたものである。

- 68歳以上(厳密には68歳に到達する年度以降)に適用される本来の改定率は、賃金変動率と物価変動率のうち低い方である(2021年度以降)。

- 賃金変動率が物価変動率を上回る場合は、年金の購買力を維持しつつ少子化や長寿化による年金財政の悪化に対応するため、年金財政の保険料収入を左右する賃金変動率よりも低い物価変動率が使われる。ただし、この仕組みが発動されたのは、2023年度が初めてである。

- 賃金変動率が物価変動率を下回る場合は、年金財政の悪化を避けつつ、現役の賃金の伸びを上回る年金額の引上げは不適切という世代間バランスの観点から、物価変動率よりも低い賃金変動率が使われる。2021年度からこの仕組みに切り替えられたことで、改正前のように年金財政の悪化要因になることが避けられた。

- 賃金変動率の計算には、直近の物価変動を反映しやすくする仕組みや、賃金の細かな変動を取り除いて年金額の変動を抑える仕組みが組み込まれている。近年の物価上昇やコロナ禍の下では、これらの仕組みが奏功している。

年金額の改定といえばマクロ経済スライドが注目されがちだが、その基礎となる本来の改定率についても、理解しておく必要があるだろう。