(写真はイメージです/PIXTA)

(写真はイメージです/PIXTA)

出生率比較が生み出した大きな誤算

2023年2月末に厚生労働省より人口動態統計速報として2022年12月月報が公開され、2022年の出生数が80万人割れとなったことが話題となった。ここで注意したいのは、人口問題は戦争や大災害などの大きな人口欠損があった場合は例外として、単年度や直近数年の数値を比較分析してもあまり意味のある数値とはならないということである。

たとえば1人の20代女性を例として考えてみよう。その女性がX年にまったく出産しなかったとしても、翌X+1年に出産をすれば、その女性の生涯における出生数は0から1に一気に増加する。更に平均的な出産間隔から、2年間隔で第2子目を授かったとすると生涯の出生数は2に増加する。出生率について誤解している方が非常に多いが、そもそも合計特殊出生率(以下、出生率)は女性1人当たりの生涯の出生数を表す指標である。

その計算は、エリアに居住する女性が15歳から49歳の期間において授かる1人当たりの子どもの数を推計している。ゆえに、出生数や出生率は単年度や数年でその変化を見ることにはあまり適していない。長いスパンで変化をみることで、出生力(人口維持力)に関する正しい情報を得ることができる。

また、繰り返しになるが、出生率はあくまでも女性1人当たりが授かる子どもの数の指標である。エリア全体で授かる総数をまったく意味していない。従って、日本のように移民が極めて少ない(2%台*1)国であれば、出生率という女性1人当たり指標の変化をもって出生数の総数の変化を推量してもほぼ問題がないが、自治体のように女性が頻繁にエリア間で移動するような単位では、1人当たりの出生率の増加をもって「わがエリアの女性1人当たりの子どもの数が増えた。だからエリア全体での総数も増えている(はず)。少子化対策は成功している。」と結論づけることは早計だ。

何故ならば、そのエリアから女性人口が移動で純減している場合、1人当たり女性の出生数が上がったとしても、出生した子どもの総数では下落しているケースも多く、また、子どものいない独身女性がエリア外に出ていったためにエリア内での既婚率が上がり、結果として1人当たり指標の出生率まで上がってしまうからである。

日本の自治体における少子化政策において出生率を「出生数の合計指標」と誤って読み替えてしまい、少子化対策の最終ベンチマークとする過ちが少なくない。そこで、このような誤解によって何が起こっているのか、以下にランキングを示して誤解への気づきを促してみたい。

*1:出入国在留管理庁「令和4年6月末現在における在留外国人数について」(令和4年10月14日報道発表資料)

【東京都は2000年の95%水準を維持して赤ちゃん数維持力首位を独走】

2000年と比較して2021年においてどの程度出生数が変化したか、都道府県ランキングで示したものが下図である(図表1)。

厚生労働省が公開している保健所統計で、全体出生率と年齢別出生率の相関を取れば明らかであるのだが、全体の出生率の高低を支配しているのは、20代から30代までの女性の出生率の高低である。10代女性はほとんどが未婚で出産に関与していないので、全体出生率への影響はほぼない。また40代以上の女性も、大半が既婚者であり、産み終えている人口が主流である*2ため、新規に赤ちゃんを授かる割合が低いため統計的にみれば全体の出生率に影響力を持たない程度となる。

そのため、エリアの出生数は、

(1)そのエリアが抱える20代から30代前半の女性人口(ボリューム)

(2)そのエリアにおける女性の1人当たり出生力(出生率)

により決定される。自治体によっては、(2)だけを測定しているケースがみられるが、これは誤りである。そこで、(1)と(2)の総合力として生み出される赤ちゃん数について長期的な視点で2000年から2021年の変化率を都道府県別に計算したものが上記ランキングとなっている。エリアが持つ出生数維持力(エリア人口の維持力)を端的に示している。

結果として、エリアが抱える20代から30代前半の女性人口数と、エリア女性の1人当たり出生力(出生率)が生み出す「赤ちゃん数維持力」の総合力において、東京都が2位の沖縄県を8ポイント引き離して圧勝という形となった。コロナ禍中にありながらも、21年前の出生数の95%を維持していることがわかる。全国平均が68%水準であることからも、東京都の出生数の維持力の高さが明確に示されている。

「出生率が最下位の東京都は、最も赤ちゃんが減っているエリアなのだろう」などと考えている読者がいたとしたら、衝撃的な結果といえるだろう。むしろ赤ちゃん数の維持という点ではけん引役を担っているのである。どうしてこんなことが起きているのだろうか。

東京都では、バブル崩壊後の1996年に女性の転入超過が始まって以降、2022年の昨年を含めて既に27年間にわたり絶えることなく女性の転入超過が続いている。その規模は四半世紀で地方県1県分にも匹敵する90万人以上の女性人口が東京都に純増している。しかもその大半が20代前半の就職移動期の年齢であり、20代前半のほぼ未婚の女性が地方から東京都に供給され続けているのである。

合計特殊出生率の計算に最も影響を及ぼす年齢層に該当する独身女性が、毎年大量に東京都に送り込まれるために、出生率の分母となる女性の独身割合は高まり、必然的に女性1人当たりの出生力の指標である出生率は、東京都の少子化対策とは無関係に低下することになる。

従って、東京都の出生率の低さをもって「東京都の少子化対策が不十分」と批判するのは、出生率の因果関係を完全に読み間違えているといえる。地方が東京都に若い独身女性を送り込む人口動態をストップすることができるならば、東京都の出生率はそれだけで引き上がるからである(限界集落で独身女性がエリア外に転出しただけで出生率が大きく上がることと、正反対の現象となる)。

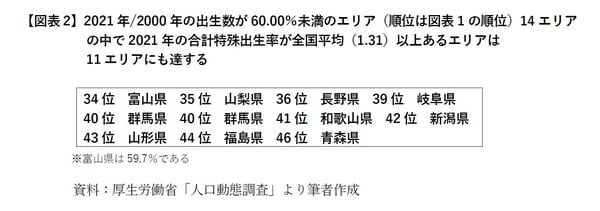

常に出生率が最下位の東京都よりも、あるいは全国平均よりも出生率が高い(2021年では35エリアの出生率が全国平均以上)ことを根拠に「少子化対策はまだマシな方である」と考えてきたかもしれないエリアが、赤ちゃん数の維持力でランキング下位に並んでいる様子がみてとれる(図表2)。

【図表1】における赤ちゃん数の維持力で下位にあるということは、すなわち、他のエリアよりも急激に赤ちゃんが減っており、そのエリアの未来人口が他のエリアよりも急速に減少してゆくことを示している。出生率に関係なく、東京都は統計的な結論から言えば日本において「非少子化ナンバーワンエリア」である。

*2:厚生労働省「人口動態調査」2021年において、30代までの母親からの出生数が76万人となり、全体の94%を占める。