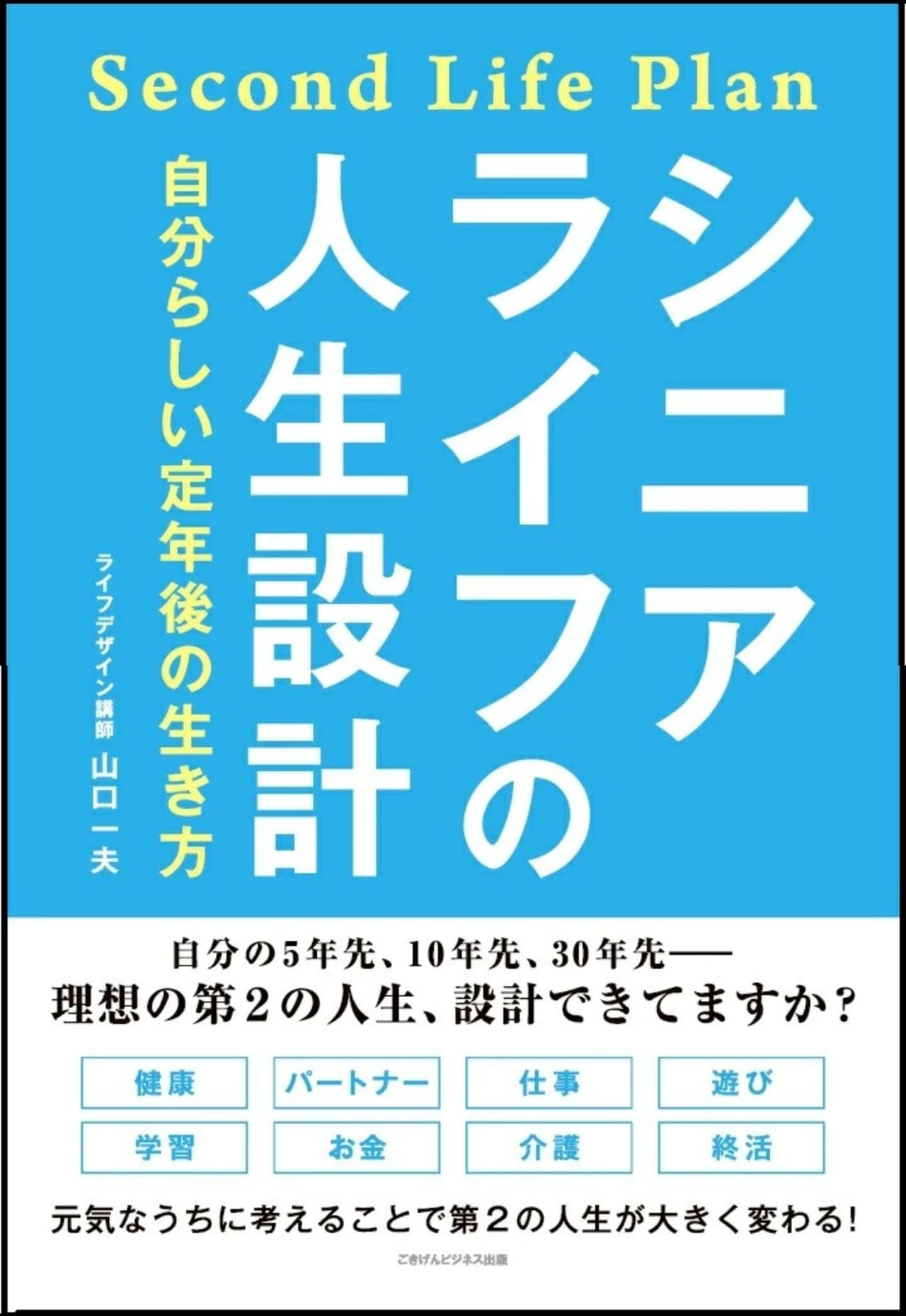

誰もが直面し得る「介護」。特に超高齢社会の日本では、要介護認定を受ける人が年々増加し、多くの家庭で身近な問題となっています。しかし、いざその時が来てから慌てないためにも、介護保険制度の基本や「要介護」「要支援」の違い、そして具体的な兆候を知っておくことが重要です。本記事では、山口一夫氏の著書『シニアライフの人生設計』(ごきげんビジネス出版)より、高齢者の介護の実態について解説します。

高齢者の要介護の実態

令和5年版高齢社会白書によると、介護保険制度における要介護または要支援の認定を受けた人(以下「要介護者など」という)は、令和2年度で668.9万人となっており、平成22年度の490.7万人から178.1万人(約36%)増加しています。

超高齢化社会を迎えた日本において、さまざまな介護を必要とする人が年々増加していることは介護経験のある人にとって身近なことです。しかし、これまで介護経験がまったくない人たちにとって、「要介護」と「要支援」はどう違うのか疑問に思う人もいるでしょう。

「要介護」と「要支援」は介護度を示す言葉で、「介護度」とは介護を必要とする人の介護の程度の基準を表しています。介護度は要介護認定を受けることによって、「要支援1・2」「要介護1〜5」「自立(非該当)」の区分のいずれかに認定されるのです。

要支援1・2と認定を受けた人は、日常生活において多少支援が必要な人たちで、介護予防サービスが受けられます。要介護1〜5に認定された人は、日常生活全般においてなんらかの介護が必要な人で、要介護の程度「要介護1(低い)〜5(高い)」に応じて介護サービスが受けられるのです。

「要支援」「要介護」は実際に何歳くらいから認定を受ける人たちが増えていくのか、「要介護認定の状況」から見ていきましょう。

65歳以上の人を「65〜74歳」と「75歳以上」の2つに分け、それぞれ要支援・要介護の認定を受けた人の割合を見ると、「65〜74歳」では要支援1.4%、要介護3.0%に対して、「75歳以上」では要支援8.9%、要介護23.4%。これにより、75歳以上では要介護の認定を受ける人の割合が大きく上昇することがわかります。75歳上といっても、実際にどのような兆候が現れ出したら介護認定を検討するタイミングとなるのでしょうか、ここでは参考までに私の経験からお伝えします。

80代なかば、認知症の兆候

私の父は80代なかばまで元気にひとりで暮らしていました。しかし、80代なかばになると物忘れが少し多くなり、冷蔵庫のなかに同じ食べものがたくさん買い残されたままになり、日常生活に少し変化が出はじめたのです。それでも一緒に食事をしながら話しているときはほとんど違和感がなく、「父も年を取ったのかな」くらいに考えていました。

しばらくたったころ、中学の同窓生から飲み会の席で、次のようにいわれたのです。

「このあいだ、山口のお父さんが駅前で自分の家の帰り道に迷い、せんべい屋のご主人に聞いているところを見たけど、お父さん大丈夫?」私は耳を疑いました。父の住まいは駅から歩いて1分のところにあるため、道に迷いようがないと思ったからです。

心配になり、父と注意深く会話を進めていくと、昔のことははっきりと覚えているのですが、直近の記憶がほとんど飛んでしまっていることに気づきました。さらに、お風呂に入っているといっても実際は何週間も入ってなく、何か月も足の爪を手入れしていないことなどが明らかになっていったのです。

このまま父をひとりで実家に住ませておくことは危険と判断し、父を説得して近くの心療内科へ連れていきました。医院長の診察を受けると、長谷川式認知症テストの結果、アルツハイマー型認知症にかかっていると診断。父はその後「要介護1」と認定を受けます。市の包括支援センターと相談したところ、家から近い老人介護施設の「通いサービス」「訪問サービス」「宿泊サービス」のどれかを受けられることがわかりました。