会社員としてどれだけ高収入だったとしても、厚生年金の加入期間が短ければ、公的年金の受給額は少なくなる可能性があります。年金は収入の多さだけで決まるものではなく、どれだけ長く保険料を納めたかが大きく影響するからです。これは多くの人が意外に知らない公的年金制度の仕組みかもしれません。今回、現在は高収入の55歳会社員男性を事例に、公的年金の仕組みと取れる対策について南真理FPが解説します。

年収1,000万円なのに…名門大学院卒の55歳会社員夫と暮らす専業主婦、老後も安泰のはずが一転、夫の年金見込額「月9万円」の想定外に絶句【FPの助言】

将来の年金を増やすためにできる4つの工夫

生命保険文化センターが行った調査によると、夫婦2人で老後生活を送るうえで必要と考える最低日常生活費は月額で平均23.2万円 となっています。さらに、ゆとりある老後生活を送るためには、月額平均37.9万円 です。

では、池田さん夫婦が老後を不安なく過ごすために、今からできることは何でしょうか。

①任意加入制度で受給額を増やす

通常、国民年金の加入義務は60歳までですが、60歳以降でも任意加入制度 を利用することで最長65歳まで国民年金に任意で加入し、保険料を納めることができます。この制度を利用することで、未納期間や保険料を納められなかった期間を補填し、将来の国民年金(老齢基礎年金)の受給額を増やすことができます。

ただし、任意加入制度は、対象が60歳以上65歳未満の方であることや厚生年金保険や共済組合等に加入していないことといった一定条件があります。池田さんも、現在は55歳のため対象ではありません。60歳の時点で対象となる可能性はありますので、選択肢の一つとして持っておくといいでしょう。

さらに、付加年金をプラスすることで年金額を増やすことができます。 付加年金とは、国民年金第1号保険者や65歳未満の任意加入被保険者の方が加入できる追加オプションになります。 通常の保険料に1ヵ月あたり400円プラスすることで、将来受け取る年金額を増やす仕組みです。

ただし、現在会社員の洋祐さんは第2号被保険者、妻の咲子さんは第3号被保険者なので、この制度は利用できません。60歳以降、任意加入制度を活用した場合、追加で利用すること

②長く働いて厚生年金の加入期間を延ばす

洋祐さんは、今のところは60歳まで会社員として働く予定とのこと。しかし、60歳以降も継続して働くことができるのであれば、厚生年金に加入し、年金額を増やすことができます。厚生年金に加入すると、国民年金だけよりも老齢厚生年金が上乗せされるため受給額が大きくなります。

なお、65歳以降も働きながら年金を受け取ることは可能ですが、収入によっては年金の一部が減額されることがあります(在職老齢年金)。その点は配慮が必要になるかもしれませんが、60歳以降も働いて厚生年金保険料を払い続けることで加入期間が延び、将来の年金額の増加につながります。

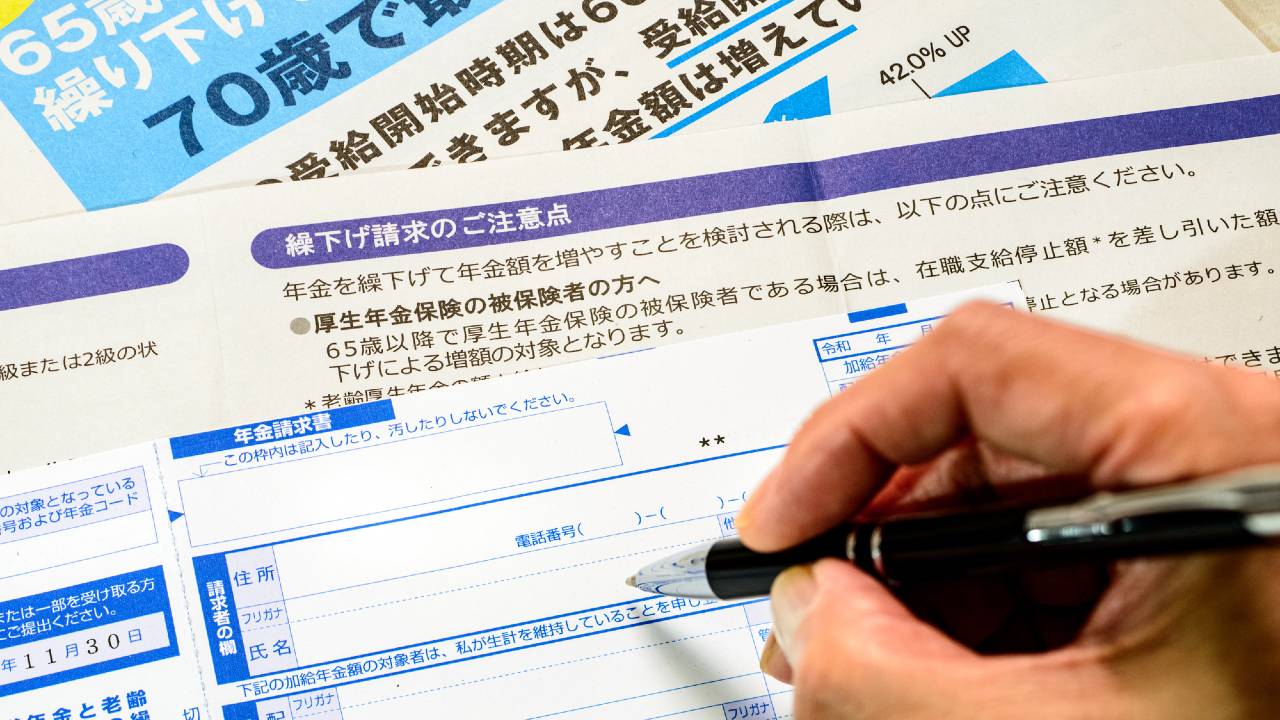

③年金の繰り下げ受給で増額を狙う

公的年金は受給開始年齢を繰り下げることで、1ヵ月あたり0.7%、1年で8.4%、75歳まで繰り下げると最大84%増額することができ、増額率は一生変わりません。

例えば、洋祐さんのケースでは年金額108万円(9万円/月)が、70歳まで繰り下げると、増額率42%(1.42倍)で、153万円/年(12.7万円/月)となります。75歳までであれば、増額率84%(1.84倍)のため、198.7万円/年(16.5万円/月)です。

年金の繰り下げは年金額が増える点ではメリットがあります。しかし、繰り下げ期間中は年金を受け取ることができません。また、健康状態や資産状況、65歳以降も働き続けることで、年金が減額される部分は繰り下げの対象とはならないといったこともあるため、ご自身にとって適切な制度かどうか判断した上で、活用しましょう。

④NISA・iDeCoを活用して老後資産を増やす

公的年金だけでは将来の生活が不安な場合、NISAやiDeCo(個人型確定拠出年金)を活用した資産運用も有効です。

iDeCoは掛け金が全額所得控除となるため、節税しながら老後資金を積み立てることができます。受け取り時も税制優遇があるため、計画的な運用が可能となります。また、NISAを活用すると、運用益が非課税になるため、効率よく資産を増やすことができます。

これらの制度は特に長期の積立投資と相性がよく、年金の不足分を補う手段として有効です。公的年金と組み合わせて自助努力で老後資金を増やすことが、安心した老後生活につながります。なお、資産運用にはリスクが伴うため、その点も理解した上で始めることが重要です。

将来の年金と老後のライフプランを考える

年金は現在の収入が多いことが年金額に直結しているわけではなく、加入期間や収入によって受給額が大きく変わります。そのため、いざ老後生活になったときに、想定以上に年金額が少なく、困らないように備えておくことが大切です。

そのため、年金の任意加入や繰り下げ受給、長く働いて厚生年金の加入期間を延長させる、NISAやiDeCoを活用した資産運用など、年金を増やすための対策はさまざまあります。とはいえ、単に年金を増やすことを考えるのではなく、自分がどんな老後を送りたいのかを明確にし、それに合わせたライフプランを立てることが大切です。

旅行を楽しみたいのか、趣味に没頭したいのか、または子どもや孫と過ごす時間を大切にしたいのか…。老後の暮らし方によって、必要な資金や準備の方法は変わります。年金+自助努力で、安心できる老後を迎えるために、今のうちからしっかりと準備を始めましょう。